3 Alasan Mengapa The Killer’s Shopping List Menarik Ditonton 25 May 2022 7:17 PM (2 years ago)

Jika

membicarakan tentang drama Korea, saya bukan termasuk penikmat setianya yang

melahap hampir semua rilisan baru tanpa peduli genre, pemain, maupun isu yang

dibawa. Saya tergolong amat selektif karena menonton serial membutuhkan

komitmen lebih besar yang merentang selama beberapa minggu dibanding menonton

film yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam saja. Itulah mengapa kala

saya menantikan atau memutuskan untuk melahap satu drama Korea, maka jelas ada

sesuatu yang menarik perhatian diri ini buat mencicipinya. Salah satu judul

terbaru yang membuat hamba tergelitik sedari terpapar teaser trailernya yakni The Killer’s Shopping List yang tayang

di Viu mulai 28 April ini.

Setidaknya ada

tiga alasan yang mendorong saya untuk menantikan kehadiran serial bergenre

komedi misteri ini;

1 1) Genre

Kalau kamu

mengenal saya dengan baik, setidaknya ada dua jenis cerita yang sering saya

tempatkan di skala prioritas tertinggi; drama dan misteri (entah dikemas

sebagai thriller maupun horor). Menilik dari judulnya saja, kita sudah bisa

menebak The Killer’s Shopping List kemungkinan

besar akan berada di ranah kedua dengan kuncinya berada di kata “pembunuh”.

Seolah itu belum cukup menarik perhatian, serial yang konon dipersiapkan untuk

merentang sepanjang 8 episode ini mencoba mengombinasikan elemen misteri

pembunuhannya dengan genre komedi.

Satu perpaduan

yang tentu jarang-jarang ada dalam khasanah drama Korea, bukan? Maksud saya,

alih-alih menghantarkannya sebagai tontonan thriller serius menggunakan nada

pengisahan yang kelam seperti kebanyakan tontonan dengan topik serupa produksi

sineas Negeri Ginseng, drama ini menghantarkannya dengan pendekatan yang lebih

ringan dan penuh canda tawa. Kombinasi yang sejatinya cukup beresiko, tapi

berpotensi melahirkan sajian mengasyikkan apabila tertangani dengan baik.

2 2) Sinopsis

Cerita

Selain genre

serta pendekatan yang diambil, faktor lain yang membuat saya tergugah untuk

mencicipi The Killer’s Shopping List adalah

sinopsis ceritanya yang tampak menarik. Ketimbang menghadirkan tokoh utama

dalam sosok detektif atau penegak hukum yang sudah cukup makan asam garam kala

menangani kasus pembunuhan, drama ini menempatkan seorang pegawai supermarket

kecil di pinggiran kota Seoul. Karakter tersebut bernama Dae-Sung yang

diceritakan punya daya ingat luar biasa tapi karena gagal tes PNS selama 3

tahun berturut-turut, hidupnya terombang-ambing sehingga memaksanya untuk

bekerja di supermarket MS Mart milik sang ibu, Myung-Sook.

Kehidupannya

yang terasa biasa-biasa saja ini lantas berubah kala sebuah pembunuhan terjadi

di dekat tempatnya bekerja. Satu-satunya petunjuk yang bisa didapat melalui

kasus tersebut yakni struk belanja di MS Mart. Dibantu oleh sang kekasih yang

bekerja sebagai petugas kepolisian, A-Hee, Dae-Sung yang tidak memiliki

kompetensi di bidang investigasi dan forensik ini pun memutuskan untuk

menyelidiki kasus pembunuhan ini serta mencari tahu siapa pelakunya. Menarik,

bukan?

3) Jajaran

Pemain

The Killer’s Shopping List semakin

menarik perhatian karena jajaran pemain yang dilibatkan juga cukup mentereng.

Lee Kwang-soo yang baru saja kita lihat aksinya dalam A Year-End Medley dan The

Pirates: The Last Royal Treasure didapuk untuk memerankan Dae-Sung si tokoh

utama. Drama ini menandai kembalinya sang aktor ke layar televisi setelah empat

tahun. Di sini, dia beradu akting dengan aktris sekaligus personil grup musik

AOA, Seol Hyun, yang memainkan peran sebagai A-Hee serta aktris senior Jin

Hee-Kyung yang direkrut untuk melakonkan Myung-Sook. Salah satu peran tersukses

yang dimainkan oleh Jin Hee-Kyung yakni saat beliau memerankan pemimpin geng

Sunny, Chun-hwa, dalam Sunny yang

mengumpulkan 7 juta penonton ketika tayang di bioskop Korea Selatan pada tahun

2011 silam.

Apabila kamu

juga tertarik untuk mengetahui seberapa seru The Killer’s Shopping List, kamu bisa nonton drama Korea ini di

layanan streaming Viu yang dapat diakses melalui website maupun aplikasi smartphone mulai 28 April.

Review The Red Sleeve: Kisah Cinta Putra Mahkota dan Selir Bikin Baper 29 Dec 2021 6:30 AM (3 years ago)

Beberapa waktu lalu, saya menjajal satu drama Korea Selatan yang sedang ramai diperbincangkan, The Red Sleeve, di platform Viu. Konon, drama saeguk alias drama sejarah yang dibintangi oleh Lee Jun-ho (salah satu personil boyband populer 2PM) dan Lee se-young ini terus mengalami kenaikan dari sisi rating di tiap episode.

Dimulai dengan angka 5,7% di episode perdana, kini drama yang guliran pengisahannya disadur dari novel berjudul The Red Sleeve Cuff rekaan Kang Mi-kang ini sudah nyaris merapat ke angka 11%. Mengagumkan, bukan? Dilandasi oleh pencapaiannya yang impresif tersebut, saya pun tergerak untuk menjajalnya. Apalagi sudah cukup lama diri ini tidak menonton serial buatan Negeri Gingseng yang melempar kita jauh ke beberapa ratus tahun silam.

Belakangan lebih banyak menyantap sajian bergenre misteri thriller dengan komentar sosial politik menohok atau makjang (semacam sinetron dengan plot lebay) yang bikin emosi meletup-letup sampai rasanya ingin nyakar orang lain. Kehadiran The Red Sleeve yang didefinisikan oleh seorang kawan sebagai drama penuh sopan santun karena berlatar kerajaan ini jelas memberi penyegaran. Walau tentu saja konflik soal perebutan tahta yang melingkunginya sama sekali tidak ada santun-santunnya.

Sedari awal, The Red Sleeve ini sudah bikin hati kepincut. Saya yang tak tahu menahu soal plotnya sempat mengira bahwa drama ini akan berada di jalur misteri. Maklum, adegan pembukanya menampilkan seorang dayang bernama Seong Deok-im (saat dewasa diperankan oleh Lee Se-young) sedang menceritakan kisah seram kepada rekan-rekannya.

Tapi sejurus kemudian, nada pengisahan seketika berubah kala drama ini menampilkan karakter beserta setting yang sebenarnya. Tak seperti para dayang muda lainnya di kerajaan pada era Dinasti Joseon, Seong Deok-im digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, sekaligus pemberontak. Alih-alih bermimpi menjadi selir raja – judul drama ini merujuk pada lengan baju berwarna merah yang dikenakan oleh para selir – demi kenaikan status, Seong Deok-im lebih menginginkan kehidupan bebas.

Dia menyadari betul, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung berupa lenyapnya kebahagiaan secara perlahan tatkala dia menyerahkan hidupnya sebagai selir. Karakteristik si protagonis perempuan yang rebel ini menjadikan guliran narasi The Red Sleeve terasa menarik untuk disimak terlebih si protagonis laki-laki punya pembawaan yang jauh bertolak belakang sehingga ada dinamika dalam relasi mereka.

Si protagonis laki-laki merupakan putra mahkota atau calon pewaris tahta di kerajaan bernama Yi San (Lee Jun-ho). Berbeda dengan Seong Deok-im yang cenderung ceria, cucu dari Raja Yeongjo ini terasa dingin, arogan, sekaligus perfeksionis. Tak mengherankan sebetulnya mengingat didikan sang kakek pun keras. Yi San yang menyimpan luka atas kematian ayahnya ini tak hanya membawa beban ekspektasi dari Raja Yeongjo, tapi juga membawa ambisi ingin mewujudkan pemerintahan yang adil kala dirinya naik tahta. Meski dirinya adalah pewaris tunggal yang sah, tapi perjalanannya untuk naik tahta tak lantas mudah.

Bak umumnya drama saeguk, ada intrik yang perlahan semakin memanas dan pengkhianatan. Teman baik Yi San, Hong Deok-ro (Kang Hoon), sudah memantik kecurigaan sejak awal mula. Karakternya oportunis dan licik di balik pembawaannya yang hangat.

Bagaimana hubungan mereka berkembang dari sahabat menjadi musuh adalah satu alasan yang membuat episode terbaru The Red Sleeve selalu dinanti-nanti, selain tentunya hubungan Yi San dengan Seong Deok-im. Pertemuan pertama mereka saat masih sama-sama bocah terasa hangat, sementara saat keduanya sudah dewasa terasa manis.

Berhubung drama ini berada di jalur romance, saya jelas ingin melihat bagaimana tumbuh berkembangnya hubungan mereka. Apalagi chemistry apik Lee Jun-ho dengan Lee Se-young membuat kita gregetan kala menyaksikan kebersamaan dua karakter yang mereka perankan.

Kamu juga

penasaran dengan kisah cinta ala Putra Mahkota bersama dayangnya ini? Tenang

saja, kamu bisa menonton The Red Sleeve melalui aplikasi Viu lengkap dengan

subtitle Indonesia dan kualitas gambar HD. Tunggu apalagi, yuk langsung

saksikan The Red Sleeve di Viu yang tayang setiap Sabtu dan Minggu.

Yuk, Intip 4 Fakta Menarik Drama Korea Happiness! 21 Dec 2021 7:48 AM (3 years ago)

Buat kamu penggemar drakor dengan genre thriller, drakor terbaru berjudul Happiness bisa masuk ke dalam list tontonan barumu. Meski memiliki judul Happiness, namun ceritanya justru jauh dari "bahagia". Dibintangi oleh Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik, drama yang berjumlah 12 episode ini menceritakan tentang bagaimana masyarakat Korea bertahan di tengah adanya wabah penyakit baru.

Latar cerita Happiness

dimulai sesaat setelah wabah Covid-19 yang menyerang seluruh dunia telah

teratasi. Meski begitu, Korea Selatan kemudian justru terancam dengan wabah

virus jenis baru yang membuat penderitanya mengalami delusi parah dan selalu

merasa haus. Sayangnya, rasa haus ini hanya bisa diatasi dengan meminum darah

manusia, mirip seperti zombie.

Di tengah kekalutan masyarakat akan wabah baru ini, sebuah apartemen yang dihuni oleh Yoon Sae Bom (Han Hyo Joo) dan Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik) ditutup karena terdapat kasus penyebaran di dalamnya. Hal ini membuat para penghuni harus bertahan hidup di tengah ketakutan serta rasa tidak percaya di antara mereka.

Fakta Menarik Drama Happiness

Bisa dibilang, drama ini merupakan salah satu drama yang sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar drama Korea. Pasalnya, selain temanya yang unik, drama ini juga menjadi proyek comeback bagi beberapa aktor pemerannya. Nah, berikut beberapa fakta mengenai drakor Happiness yang perlu kamu ketahui:

Merupakan Proyek Comeback Park Hyung Sik dan Han Hyo Joo

Happiness merupakan proyek comeback

kedua aktor pemeran utamanya, Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik. Han Hyo Joo

terakhir kali membintangi drama korea W:

Two Worlds yang tayang lima tahun lalu, dan setelah itu vakum dari drama

untuk fokus membintangi berbagai film. Sementara, Park Hyung Sik sebelumnya

baru saja menyelesaikan wajib militer, selama kurang lebih dua tahun, pada awal

Januari 2021 lalu.

Tentunya ini menjadi obat rindu bagi para penggemar kedua

aktor Korea ini, ya. Banyak juga yang penasaran bagaimana chemistry keduanya berperan sebagai pasangan dalam drama ini.

Selain Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik, Happiness juga merupakan proyek comeback aktor Jo Woo Jin yang berperan sebagai Han Tae Seok, agen militer yang bertanggung jawab atas penyebaran wabah tersebut, setelah membintangi drama terakhirnya pada tahun 2018.

Kolaborasi Kedua Sutradara

dan Penulis Skrip

Happiness juga menjadi comeback kolaborasi antara sutradara Ahn Gil Ho dan penulis skrip Han Sang Woon, setelah sebelumnya bekerjasama dalam drama Watcher di tahun 2019. Kedua drama ini sama-sama memiliki genre thriller, membuat penonton penasaran mengenai bagaimana kolaborasi keduanya akan menghasilkan drama dengan cerita yang fresh dan rating yang tinggi seperti sebelumnya.

Bukan Sekadar Cerita Wabah

Penyakit dan Zombie

Meski memiliki tema utama mengenai wabah penyakit yang menjadikan penderitanya bersikap seperti zombie, Happiness juga menyajikan layer cerita yang lebih dari itu. Happiness menyelipkan kisah mengenai diskriminasi kelas sosial di tengah masyarakat Korea, seperti yang terjadi pada apartemen yang dihuni oleh pasangan Yi Hyun dan Saebom, di mana kelas atas dapat dengan mudah melindungi diri dari wabah. Sementara masyarakat kelas bawah menjadi yang paling rentan menghadapi wabah tersebut. Diskriminasi antara kelas atas, bawah, dan menengah ini bisa dikatakan merupakan cerminan kejadian yang juga terjadi di kehidupan nyata masyarakat Korea saat ini.

Wabah yang Unik

Bila biasanya kita disuguhkan wabah zombie di mana

penderitanya akan berubah menjadi mayat hidup, maka di Happiness penderita wabah ini dapat menjadi manusia kembali. Mereka

dapat menjadi normal dan tidak merasakan haus untuk beberapa waktu. Hal ini

kemudian yang menjadikan pergolakan batin dan psikologi, apakah penderita wabah

ini harus dibunuh atau dibiarkan hidup?

Menarik, bukan? Nah, kalau kamu penasaran dengan bagaimana

kelanjutan kisah Yi Hyun dan Saebom dalam menghadapi kejahatan di tengah

penularan wabah penyakit ini, Happiness

sudah tayang di aplikasi VIU setiap Sabtu dan Minggu. Yuk, langsung tonton dan

saksikan ketegangannya!

Review - The Publicist (Viu Original Series) 7 Oct 2021 1:40 AM (3 years ago)

“Kamu masih cinta kah sama laki-laki brengsek di depan kamu ini?”

Ada yang pernah mendengar drama Indonesia berjudul The Publicist? Beberapa waktu lalu, saya baru menemukan original series produksi Viu bekerjasama dengan Moviesta Pictures ini yang ternyata sudah memenangkan tiga penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2018 termasuk Best Drama Series dan Best Supporting Actress untuk Poppy Sovia. Sejujurnya, hamba termasuk jarang menyentuh serial produksi dalam negeri (well, trauma terhadap sinetron di TV masih membayangi) kecuali untuk beberapa judul yang sudah mencuri perhatian melalui premis, kedekatan pada materi sumber jikalau berbentuk adaptasi, serta jajaran pemain yang terlibat. Khusus untuk Viu Original Series The Publicist ini, faktor terakhir lah yang membuat saya tergerak untuk mencicipinya. Betapa tidak, barisan pelakonnya tergolong menjanjikan seperti Prisia Nasution, Adipati Dolken, Baim Wong, Poppy Sovia, serta Reza Nangin. Belum lagi sutradara yang ditunjuk untuk mengomandoi proyek ini pun mempunyai jejak rekam membanggakan, Monty Tiwa (Sabtu Bersama Bapak, Critical Eleven). Jadi, bagaimana tidak tergiur untuk menjajalnya? Apalagi guliran pengisahan yang dibawa The Publicist juga terhitung segar.

Ya, serial ini memang masih bergerak di ranah drama romantis. Tapi apa yang kemudian membuatnya terasa berbeda adalah latar belakang dari sang tokoh utama, Julia Tanjung (Prisia Nasution), yang berprofesi sebagai personal consultant. Melalui The Publicist, kita sedikit banyak melihat bagaimana cara kerja dari seorang konsultan dan publisis dalam menciptakan citra tertentu bagi public figure sehingga masyarakat bisa bersimpati atau minimal menyadari keberadaannya. Dalam serial ini, tugas Julia adalah membantu seorang aktor berbakat peraih dua Piala Citra, Reynaldi (Adipati Dolken), untuk membersihkan imejnya yang kadung hancur lantaran terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Pekerja film emoh merekrutnya karena tingkah lakunya yang sulit diatur, sementara publik menolaknya karena menganggap public figure semestinya bisa dijadikan teladan. Menilik tantangannya tersebut, jelas bukan perkara mudah bagi Julia untuk mendongrak kembali karir Reynaldi yang terjun bebas terlebih kliennya ini sendiri bukan pribadi yang mudah diajak kerjasama. Punya ego tinggi, gampang tersulut amarah, dan sering menghilang kala keadaan tak berjalan sesuai dengan kemauannya. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan karir aktor semacam ini?

Kenyataannya, didukung oleh asisten

Reynaldi, Erika (Poppy Sovia), Julia perlahan tapi pasti bisa menembus dinding

pertahanan sang aktor setelah mencoba mengenalnya lebih dalam. Upayanya untuk

melahirkan kembali karir kliennya ini melalui panggung teater membuahkan hasil

yang kemudian turut mendekatkan mereka berdua sekaligus memercikkan api-api

asmara. Selama 13 episode, The Publicist yang

menjalani pengambilan gambar di Jakarta dan Tokyo, Jepang, ini menyoroti

bagaimana kisah kasih antara seorang aktor dengan publisisnya ini bersemi. Duet

maut antara Prisia Nasution dengan Adipati Dolken memungkinkan penonton untuk

terpikat lalu tertarik menyimak cerita cinta berdua. Terlebih, karakter yang

mereka perankan sejatinya bertolak belakang sekalipun sama-sama keras. Julia

adalah pribadi yang disiplin, memandang serius pekerjaannya serta tak menerima

kesalahan-kesalahan kecil, sedangkan Reynaldi yang pembangkang bukanlah tipe

manusia yang bersedia tunduk pada peraturan. Bagaimana dua insan yang mempunyai

karakteristik bertentangan ini akhirnya bisa bersatu merupakan daya tarik bagi The Publicist.

Kalau mau cobain nonton The Publicist, bisa ditonton gratis di

Viu yes.

REVIEW - BAD SAMARITAN 22 Apr 2021 3:41 AM (4 years ago)

“He’s gonna kill us.” Beberapa waktu lalu, hamba baru menemukan sebuah hidden gem yang tak banyak diperbincangkan oleh netizen dan sepertinya malah sudah mulai terlupakan keberadaannya. Film tersebut berjudul Bad Samaritan, disutradarai oleh Dean Devlin (Geostorm), serta dirilis pada tahun 2018 silam. Saat menontonnya, diri ini sampai bertanya-tanya, “apa yang aku lakukan tiga tahun lalu sampai mengabaikan film ini?.” Jawaban yang mungkin paling masuk akal adalah, Bad Samaritan tidak mendapatkan respon yang menggembirakan dari publik maupun kritikus kala diluncurkan. Tidak ada pujian, tidak ada pula cacian, hanya dianggap sebagai angin lalu. Bentuk resepsi yang jujur saja saya pertanyakan karena film bergenre thriller ini tergolong salah satu yang paling menggigit di genrenya dalam beberapa tahun terakhir. Kamu memang tidak akan menemukan jalinan pengisahan yang benar-benar baru maupun mindblowing, tapi saat film tersebut mampu mencengkrammu erat-erat sedari awal sampai akhir, mengapa kebaruan ini menjadi sesuatu yang penting? Maksudku, bukankah saat filmnya sanggup membawamu ikut terhanyut ke dunia di dalam film seharusnya sudah cukup ya?

Bad Samaritan sendiri menempatkan fokus penceritaannya kepada seorang petugas jasa valet mobil di restoran Italia bernama Sean (Robert Sheehan). Bersama rekan kerja sekaligus teman baiknya, Derek (Carlito Olivero), keduanya menjalani “pekerjaan sampingan” dengan membobol rumah para pelanggan resto. Selagi pemilik mobil menyantap makanan, salah satu dari mereka mengarahkan mobil ke rumah si pemilik dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Perbuatan kriminal dua sohib ini mulanya berjalan lancar-lancar saja sampai Sean kena batunya. Saat menyusup ke rumah seorang pria kaya yang mengendarai Maserati, Cale (David Tennant), Sean mendapati temuan mengejutkan yang selamanya mengubah hidupnya: seorang perempuan bernama Katie (Kerry Condon) disekap di dalam kantor Cale. Sean mulanya berniat untuk menyelamatkan Katie sampai dia menyadari bahwa kaki Katie dirantai sementara waktunya sangat terbatas. Belum lagi dia harus menghindari kamera pengawas yang terhubung langsung ke ponsel Cale. Butuh perencanaan matang alih-alih spontanitas untuk bisa membebaskan diri dari rumah tersebut.

Telepon dari Derek yang mengabarkan status Cale yang siap meluncur seketika membuyarkan misi penyelamatan ini. Tapi Sean yang merasa bertanggungjawab secara moral – terlebih dia telah berjanji kepada Katie akan menyelamatkannya – enggan membiarkan begitu saja apa yang telah ditemukannya. Dia membuat laporan ke pihak berwenang mengenai temuannya tersebut meski ini berarti membahayakan dirinya sendiri. Bukan, bukan polisi atau FBI yang dikhawatirkannya melainkan Cale yang telah siap sedia untuk membuat kehidupan protagonis kita ini terasa seperti neraka. Seram, bukan? Fakta bahwa penonton telah diberi tahu sedari awal mengenai “si jahat” dan “si baik” tidak lantas mengurangi kenyamanan dalam menyaksikan Bad Samaritan. Memang betul skrip racikan Brandon Boyce tak terlalu berminat meluncurkan kejutan serta mengeksplorasi sosok Cale yang sejatinya menarik untuk dibedah, tapi kepiawaian Devlin bersama Brian Gonosey si penyunting gambar memungkinkan bagi film untuk bercerita secara rapat. Lajunya telah dikondisikan bergegas sedari awal dan sedari kunjungan Sean ke rumah-rumah yang disantroninya, intensitas terus beranjak naik.

Momen pertama yang membuat jantung terasa deg-deg ser adalah ketika Sean menemukan Katie, ingin menyelamatkannya, dan dia menerima telepon dari Derek mengenai status Cale. Bagaimana jika protagonis kita ini ketahuan? Bagaimana jika dia menjadi korban selanjutnya? Tak butuh waktu lama bagi Bad Samaritan untuk mengonfirmasi bahwa Sean memang telah diincar oleh Cale. Kekayaan serta koneksi yang dipunyainya memudahkan baginya untuk menghancurkan kehidupan Sean. Ya, ada sekelumit komentar sosial disini perihal status sosial serta seberapa kuat pengaruh yang dipunyai oleh masyarakat berkantong tebal. Tapi film memang tak berminat untuk menghadirkannya sebagai kritik dan memilih sepenuhnya berdiri di jalur tontonan popcorn bergenre thriller yang semata-mata diniatkan untuk membuat jantungmu berdegup kencang. Disamping pengarahan serta editing yang lincah, kekuatan lain dari Bad Samaritan bersumber dari akting prima jajaran pelakonnya khususnya David Tennant. Saya angkat topi untuknya yang berhasil membuat Cale sebagai sosok villain yang mengintimidasi, menakutkan, sekaligus menyebalkan. Tanpa harus mengetahui apa yang telah diperbuatnya, kita sudah bisa mendeteksi ada sesuatu yang jahat darinya hanya melalui tatapan dan caranya memerlakukan Sean serta Derek di awal film.

Exceeds Expectations (3,5/5)

Bad Samaritan yang menegangkan ini bisa kamu tonton secara streaming di Mola TV dengan membayar biaya berlangganan Rp. 12.500 per bulan. Selain film ini, aku juga menemukan banyak harta karun di sana.

REVIEW - PERCY 18 Apr 2021 8:35 PM (4 years ago)

“There’s a lot of farmers around the world who can’t stand up, I figure I should.” Pada tanggal 6 Agustus pagi di tahun 1998, seorang petani dari Saskatchewan, Kanada, bernama Percy Schmeiser menerima “surat cinta” dari Monsanto, perusahaan agrikultur raksasa yang telah menancapkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Isi surat tersebut tak saja membuat Percy terkejut, tapi juga luar biasa marah. Betapa tidak, tanpa ada pemberitahuan, peringatan, atau bahkan teguran sebelumnya, dia mendadak digugat oleh Monsanto setelah mereka menemukan tanaman kanola jenis Roundup Ready (tanaman ini sudah dimodifikasi secara genetik) tumbuh berkembang di lahan Percy. Ini dianggap sebagai suatu masalah lantaran benih kanola jenis Roundup Ready telah dipatenkan haknya oleh Monsanto dan tidak semua petani diizinkan untuk menanamnya kecuali sudah membeli lisensinya secara resmi. Berhubung Percy tak pernah berbisnis dengan perusahaan ini soal benih, penemuan tersebut jelas dianggap sebagai pelanggaran. Atau mengutip langsung dari kata yang dipergunakan oleh si penggugat, “dia telah mencurinya.”

Ketidakadilan yang dialami oleh petani yang telah puluhan tahun menjalankan bisnis keluarga di bidang pertanian ini mengilhami Clark Johnson untuk menggarap Percy (atau dikenal sebagai Percy vs Goliath di Amerika Serikat). Film berdurasi 120 menit ini tak menitikberatkan pada perjalanan hidup si karakter tituler atau bagaimana pihak pembela melakukan penyelidikan demi melindungi kliennya dari gugatan bernilai puluhan ribu dollar, melainkan lebih tertarik untuk menyoroti kehidupan seorang petani tua yang mulanya tenang hingga badai besar tiba-tiba menerjang dan membuat seluruh keluarganya ikut terombang-ambing bersamanya. Ya, jika kamu mencari tontonan dengan sisi investigatif kuat dibalik isu lingkungan dan kemanusiaan, Percy boleh jadi akan membuatmu kecewa. Ini tak seperti Dark Waters (2019) atau Erin Brockovich (2000) yang cenderung meletup-letup dalam pengisahannya. Menilik pendekatan kisahnya yang cenderung personal, Johnson mencoba mengantarkan kisah perlawanan Pak Schmeiser menghadapi pihak Monsanto dengan lebih tenang, bersahaja, tapi tetap mempunyai daya sentak cukup kuat dalam sisi emosi.

Percy (diperankan oleh Christopher Walken) adalah seorang pria berusia 73 tahun yang digambarkan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dibalik tampilan luarnya yang terlihat santai, kalem, serta cenderung masa bodoh, beliau peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mencintai istrinya, Louise (Roberta Maxwell), mengayomi pekerja-pekerjanya, dan menyayangi putranya yang enggan mengikuti jejaknya sebagai petani, Peter (Luke Kirby). Tapi saat ada pihak yang mengobrak-abrik kehidupannya – konon, gugatan dari Monsanto berpotensi membuat Percy kehilangan lahannya – dia enggan untuk berdiam diri dan menunjukkan perlawanan. Dari merekrut seorang pengacara yang sebetulnya tidak memiliki banyak pengalaman, Jackson (Zach Braff), untuk membantunya menghadapi Monsanto di pengadilan, sampai menerima tawaran dari aktivis lingkungan hidup bernama Rebecca Salcau (Christina Ricci) untuk mencari dukungan dari publik melalui seminar-seminar. Kesediaan Percy untuk berorasi merupakan fakta yang mengejutkan bagi Louise karena suaminya tersebut tak pernah merasa nyaman kala berbicara di depan banyak orang. Namun semenjak Percy tampil di media, keliling Amerika Utara, bahkan terbang ke India, bala bantuan berupa dukungan moral dan uang terus mengalir. Banyak petani terdzalimi yang merasa terwakili dan terinspirasi dengan perjuangan Pak Schmeiser.

Meski tak ada penyelidikan atau pengungkapan fakta yang akan membuatmu terperangah, Percy masih sanggup menjerat atensi kita karena kisahnya yang terasa dekat. Bukan kali pertama kasus gugatan seperti ini dilayangkan oleh Monsanto (maupun perusahaan agrikultur sejenis) kepada petani biasa dan bisa jadi bukan kali terakhir. Apa yang terjadi kepada Percy bisa saja terjadi kepada kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, teman baik kita atau tetangga kita. Itulah mengapa apa yang disajikan oleh film ini terasa penting karena membuka mata siapapun mengenai perjuangan para petani dalam hadapi ancaman dari para pemilik modal yang masih terus terjadi sampai detik ini. Lakon apik Christopher Walken dalam memerankan Pak Schmeiser adalah kekuatan lain yang dipunyai oleh Percy karena berkat beliau dan pesan pentingnya, hamba dapat menerima presentasi visualnya yang terkesan murah dan bersimpati ke tokoh yang dimainkannya. Siapa coba yang tak terenyuh melihat seorang pria tua yang hanya ingin merawat lahannya seperti diamanatkan oleh para pendahulunya dan menjalani masa senjanya dengan damai tiba-tiba diseret oleh perusahaan raksasa yang serakah ke pengadilan untuk membayar ganti rugi? Mungkin hanya mereka yang mendukung penuh Monsanto.

Acceptable (3/5)

*Kalau kepengen nyobain nonton Percy, kalian bisa langsung streaming dengan melipir ke Mola TV. Harga langganannya Rp. 12.500 saja per bulan*REVIEW : COUNTERPART (TV SERIES) 27 Feb 2021 5:52 AM (4 years ago)

“We’re caught in the middle of something, whether we want to be or not.”

Saat sedang overthinking merenungi kehidupan sembari memikirkan ide cerita agar dapur tetap ngebul, Justin Marks terpikir gagasan gila, “bagaimana kalau aku bikin sebuah serial yang tidak hanya dibintangi oleh satu J.K. Simmons saja tapi ada dua?.” Tentu, ini hanya karangan hamba semata. Tapi bagaimanapun awal mulanya, “menggandakan” Pak Simmons adalah sebuah rencana yang jenius. Dia adalah aktor yang lebih dari sekadar kompeten dan kemenangannya di Oscar berkat perannya sebagai guru musik yang sadis dalam Whiplash (2014) adalah pembuktiannya. Melalui serial keluaran Sony Pictures Television berjudul Counterpart yang merentang sepanjang dua musim dengan total 20 episode, beliau diberi dua peran unik yang menguji kemampuan berlakonnya. Peran yang dimainkannya sama-sama bernama Howard Silk dan pada dasarnya, kedua karakter ini berbagi kesamaan di sepanjang hidup mereka sekalipun jauh terpisah. Akan tetapi, saat memperbincangkan soal karakteristik, kamu akan melihat keduanya sebagai orang berbeda. Nyaris tidak ada persamaan yang akan membuatmu bertanya-tanya, “bagaimana bisa dua manusia yang mempunyai sejarah masa lalu serupa dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang berlainan?.”

Ya, dua Howard Silk ini memang dikisahkan memiliki perjalanan hidup yang sama. Baik dari orang tua, jenjang pendidikan, sampai urusan asmara. Identik, tapi bukan saudara kembar. Howard pertama yang kita kenal (sebagai pembeda disebut Howard Alpha) berasal dari dunia yang kita tempati sekarang. Dia mempunyai pekerjaan yang membosankan sekaligus tak jelas kegunaannya di kantor PBB cabang Berlin selama 30 tahun. Saat dirinya menghadap ke atasan, Peter Quayle (Harry Lloyd), dengan harapan akhirnya bisa naik jabatan, Howard justru mendapat kejutan tak disangka-sangka. Dia dipertemukan dengan “kembarannya” yang juga bernama Howard (disebut sebagai Howard Prime) yang berasal dari Sisi Lain. Sebuah tempat yang tak hanya asing bagi kita, tapi juga karakter inti di serial ini. Konon, Sisi Lain adalah bagian dari dunia paralel yang tercetus pada tahun 1987 saat sebuah eksperimen yang berlangsung pada masa Perang Dingin mengalami kegagalan. Ada gerbang yang tiba-tiba muncul dan saat kita melintasinya, kita akan memasuki dunia yang sama persis dengan kita. Pembedanya, dunia dimana Prime bernaung mengalami kerusakan parah setelah terjadi pandemi yang disinyalir dikirimkan secara sengaja oleh dunia Alpha yang seketika menciptakan permusuhan diantara dua dunia ini.

Kedatangan Howard Prime yang berstatus sebagai agen rahasia ke dunia Alpha sendiri didorong oleh misinya untuk meringkus seorang pembunuh bayaran bernama Baldwin (Sara Serraiocco) yang kabur ke dunia Alpha. Menurut pengakuan Howard Prime, Baldwin berencana membunuh istri Howard Alpha, Emily (Olivia Williams) yang kini terbaring koma di rumah sakit. Apa tujuannya? Tidak ada yang tahu pasti. Selama beberapa episode awal Counterpart, Marks memang menghadirkan cukup banyak pertanyaan dengan harapan dapat menggaet atensi penonton. Bagi yang menggemari tontonan thriller spionase dan tidak keberatan dengan laju penceritaan yang bergerak secara perlahan, apa yang disodorkan oleh Counterpart ini mesti diakui menarik. Malah, sangat menarik. Serial mengupas misterinya sedikit demi sedikit yang seiring berjalannya durasi semakin membuatmu kecanduan. Menariknya, bukan hanya semata-mata memancing keingintahuan kita mengenai rahasia yang tersembunyi dibalik kedatangan Howard Prime maupun intrik dua dunia, melainkan turut mendorong kita pada perenungan filosofis mengenai manusia dan kehidupan.

Melalui sosok dua Howard, penonton dihadapkan pada studi karakter yang mempertanyakan tentang karakteristik manusia. Apakah karakter seseorang adalah bawaan dari lahir yang sulit diubah atau bisa dibentuk secara fleksibel oleh pengalaman hidup? Ya, kita akan terus mempertanyakan ini seraya mengagumi betapa apiknya performa yang disuguhkan oleh J.K. Simmons. Beliau tak semata-mata menduplikasi peran yang pernah dimainkan sebelumnya, melainkan betul-betul berupaya untuk menghadirkan sosok Howard dengan interpretasi baru. Di tangannya, Howard Alpha berhasil digambarkan sebagai everyman yang hidupnya lempeng-lempeng saja, sementara Howard Prime tampil penuh percaya diri dalam setiap langkah yang diambilnya. Tanpa harus ditambah aksesoris berlebihan – Simmons hanya menggunakan topi sebagai pembeda – keduanya sanggup terlihat kontras. Kamu bisa mendeteksi perbedaan diantara mereka secara jelas dan kamu pun bisa menyematkan simpati kepada keduanya sekalipun secara penokohan sangat bertentangan. Hebat memang Pak Simmons ini!

Penasaran dengan kelanjutan intrik yang dihadapi oleh duo Howard? Kalian bisa melahap seluruh episode Counterpart sampai musim kedua di layanan streaming Mola TV. Biaya berlangganannya murah kok. Untuk paket standar, kamu bisa dapatkan hanya dengan Rp. 12.500. Sementara untuk paket HBO GO, kamu akan dikenai biaya sebesar Rp. 65.000. Pembayarannya bisa dilakukan melalui ATM maupun OVO. Selain Counterpart, banyak serial lain yang menarik lho mulai dari Two Weeks To Live hingga Into The Dark.

REVIEW : TWO WEEKS TO LIVE (TV SERIES) 21 Feb 2021 5:55 AM (4 years ago)

“My whole life is a lie.” Saat pertama kali melihat trailer Two Weeks to Live, sulit untuk tak melontarkan komentar, “apakah ini interpretasi modern dari Game of Thrones? Maksud saya, ada Maisie Williams di sana.” Ya, pemeran utama miniseri asal Inggris berjumlah enam episode hasil kolaborasi antara Sky UK dan HBO Max ini adalah Williams yang dikenal berkat perannya sebagai Arya Stark di serial fenomenal tersebut. Menariknya, kesamaan antara dua serial ini tidak terhenti hanya sampai disitu saja. Karakter yang dimainkan oleh Williams, Kim Noakes, mempunyai perjalanan hidup yang sedikit banyak mengingatkan kita pada Arya. Seorang perempuan mungil yang bertransformasi menjadi remaja pemberontak dan pembunuh keji. Melalui Two Weeks to Live, Kim dikisahkan tinggal dalam kabin yang tersembunyi nun jauh di pedalaman kabin ini dikisahkan membawa misi rahasia untuk memburu pembunuh sang ayah. Selama menjauhi peradaban manusia, ibunya, Tina (diperankan dengan sangat apik oleh Sian Clifford), menggembleng putri semata wayangnya ini untuk menjadi perempuan berdikari yang dapat membela dirinya sendiri dalam kesempatan apapun. Dibalik tampilan luarnya yang tampak polos nan mungil, seriously, you don’t want to mess with Kim.

Kim sendiri tinggal bersama Tina di kabin selama 15 tahun tanpa pernah sekalipun merasakan pengalaman hidup di “dunia luar”. Dia hanya pernah menonton film sebanyak empat judul saja (salah satunya adalah Home Alone 2), dirinya menganggap lirik lagu “I Will Survive” sebagai puisi asli buatan ibunya, dan Kim selalu mengonsumsi pil anti polusi yang tidak lain tidak bukan adalah permen mint biasa. Tapi saat usianya menginjak 21 tahun dan merasa sudah siap untuk membalas kematian ayahnya, Kim nekat melarikan diri dari kabin. Ditengah pelariannya ini, dia bertemu dengan dua saudara, Nicky (Mawaan Rizwan) yang cenderung culun dan Jay (Taheen Modak) yang sepertinya tidak kebagian jatah saat Tuhan bagi-bagi otak, di sebuah bar. Mengetahui bahwa Kim adalah perempuan polos yang bisa ditipu dengan mudah, keduanya pun membuat guyonan dengan mengatakan bumi sedang berada di ambang kehancuran dan mereka hanya punya waktu untuk hidup selama dua minggu saja. Tentu saja, berita bohong ini seketika membuat Kim panik. Kim yang tadinya berniat mengeksekusi “to do list” terlebih dahulu untuk menikmati pengalaman hidup yang tak pernah dirasakannya, lantas mengubah rencana. Sebelum dunia berakhir, dia harus menunaikan misi utamanya yakni mencabut nyawa orang yang bertanggung jawab dibalik kematian sang ayah.

Menilik misi utama yang diemban oleh sang karakter inti, Two Weeks to Live memang terdengar seperti sajian kriminal dengan intensitas tinggi. Kurang lebih akan mengingatkanmu pada Hanna – baik versi layar lebar maupun serial – yang berceloteh soal seorang gadis yang digembleng menjadi mesin pembunuh di pedalaman. Akan tetapi, miniseri garapan Al Campbell yang naskahnya ditulis oleh Gaby Hull bersama Phoebe Eclair-Powell dan Lucy Montgomery ini memilih untuk menyajikannya dengan kandungan humor yang terhitung pekat. Bukan berbentuk komedi gelap dimana kelucuan-kelucuannya muncul dari peristiwa yang tidak semestinya ditertawakan, melainkan murni berwujud slapstick yang mencuat dari barisan karakter-karakternya yang seluruhnya digambarkan ajaib. Satu-satunya karakter “lurus” di sini adalah Tina yang itupun dibekali dialog-dialog kocak berisi nyinyiran dan sarkasme dengan metafora yang janggal. Lainnya? Kamu mungkin akan mengelus dada jika benar-benar bertemu dengan karakter seperti mereka. Dari Kim yang selalu takjub dengan apapun yang dilihatnya di peradaban modern, lalu Nicky yang tak bisa mengambil tindakan tegas, kemudian Jay dengan keputusan-keputusan bodohnya, sampai villain yang menganggap diri mereka keren meski kenyataannya, well… konyol. Duo Brooks dan Thompson (Jason Flemyng-Thalissa Teixeira) ini macam grup lenong yang memaksakan diri buat menjadi pembunuh bayaran.

Pun begitu, Campbell tak lantas mempreteli kebengisan mereka di sini. Keduanya tetap menjadi ancaman serius bagi Kim, Tina, Nicky, dan Jay lantaran tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi rencana mereka. Walau ya, adegan pembunuhannya tetap dibawakan secara komikal. Ditengah bombardir humor disana sini, Two Weeks to Live yang setiap episodenya berdurasi 24 menit ini nyatanya masih sanggup pula untuk tampil intens. Salah satu momen terbaik di Two Weeks to Live yang menampilkan duel antara Kim dengan pembunuh ayahnya membuat perhatianku lekat ke layar. Terasa seru, mendebarkan, sekaligus mengundang gelak tawa. Betapa tidak, dua karakter yang sedang berada dalam situasi hidup dan mati ini masih sempat-sempatnya ngelawak. Entah berbalas kata, main lempar-lemparan barang, hingga membahas soal norma-norma kesopanan. Ya, Kim tersinggung karena lawannya ini menusuk punggungnya saat dia sedang berbalik. “Rude!” begitu teriaknya dan hamba mengangguk-angguk setuju sambil ketawa terbahak-bahak.

Kisah Kim yang menggelitik nan seru di Two Weeks to Live ini bisa kalian tonton di layanan streaming Mola TV. Sudah tersedia lengkap sampai episode ke-6 lho. Untuk bisa menontonnya, kamu cukup berlangganan paket standar seharga Rp. 12.500 untuk 30 hari atau paket HBO GO sebesar Rp. 65.000. Pembayarannya pun mudah bisa dilakukan melalui ATM maupun OVO.

REVIEW : THE FIRST (TV SERIES) 11 Feb 2021 6:46 AM (4 years ago)

Baru beberapa bulan

lalu, hamba menjadi saksi kehebatan akting Sean Penn dalam The Professor and the Madman. Satu film kecil yang apik tapi

sayangnya tak banyak dibicarakan. Lalu Mola TV mengakuisi serial berumur pendek

produksi kolaborasi antara Hulu asal Amerika Serikat dan Channel 4 dari

Inggris, The First, yang membuat saya

harus kembali mengakui bahwa Pak Penn memang layak mengoleksi dua piala Oscar.

Ya, dia lagi-lagi berlakon secara cemerlang di sini. Bahkan, The First sejatinya digerakkan oleh

performa sang aktor yang karakternya ditempatkan dalam poros utama penceritaan.

Ini adalah serial bertipe character

driven dimana penonton menyaksikan proses tumbuh berkembangnya satu

karakter dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks. Dalam kasus The First, persoalan tersebut berkenaan

dengan duka, luka, serta kehilangan. Bukan topik yang mudah buat dikonsumsi ya?

Itulah mengapa membutuhkan keselarasan dalam akting, pengarahan, sekaligus

naskah agar tak terjerembab menjadi sajian grieving

porn yang terlampau melelahkan buat disimak. Untungnya bagi serial kreasi

Beau Willimon (otak dibalik terciptanya serial kece pemenang penghargaan House of Cards) ini, hal tersebut tak

pernah benar-benar terjadi. Kita dapat memahami seraya menempatkan diri dalam

posisi Tom Hagerty yang diperankan oleh Sean Penn.

Pada mulanya,

kita tak mengetahui persoalan apa yang meradang Tom. Di episode pembuka

penonton hanya mengetahui bahwa dia dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk

mengomandoi sejumlah awak astronot dalam misi membawa manusia untuk pertama

kalinya ke Planet Mars. Misi perdana hasil kerjasama antara NASA dengan

perusahaan swasta Vista yang dipimpin oleh Laz Ingram (Natasha McElhone)

tersebut nyatanya berakhir tragis. Roket yang ditunggangi oleh para astronot

tiba-tiba meledak hanya beberapa saat setelah diluncurkan. Euforia menyambut

peristiwa bersejarah bagi umat manusia seketika digantikan oleh isak tangis.

Orang tua korban meminta pertanggungjawaban kepada Vista dan Laz pun diseret ke

hadapan Kongres. Demi meminimalisir dampak kerusakan yang harus ditanggung

perusahaan, Laz lantas meminta bantuan kepada Tom yang dinilainya paham dengan

situasi di belakang layar. Meski dilingkupi kekecewaan lantaran dibebastugaskan

secara sepihak dan dirundung pula perasaan bersalah karena tak mendampingi

rekan-rekannya yang gugur dalam tugas, Tom bersedia memberi kesaksian untuk

Vista. Apalagi Laz bersedia memberinya kesempatan kedua untuk berpartisipasi

dalam misi selanjutnya ke planet merah apabila Kongres meloloskan permintaan

Vista.

Melalui tukar

dialog antara Tom dengan Laz, kita perlahan mengetahui akar permasalahan dari

absennya si protagonis dalam misi menuju Mars: kematian sang istri. Ada duka,

luka, serta rasa kehilangan mendalam yang mendorong Tom ke lembah gelap. Tak

hanya mengacaukan kehidupan profesionalnya, kesedihan yang berlarut-larut ini

turut mempengaruhi hubungannya dengan sang putri, Denise (Anna Jacoby-Heron),

yang belakangan memilih untuk hengkang dari rumah. Tapi pada penghujung episode

perdana, Denise kembali muncul di hadapan ayahnya. Munculnya kekhawatiran bahwa

sang ayah turut menjadi korban – yang berarti dia menjadi yatim piatu –

mendorongnya untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini. Tom seolah memperoleh

“berkah terselubung” melalui peristiwa naas yang menewaskan rekan-rekannya

sebab dari sanalah dirinya berkesempatan untuk menebus kesalahan seraya

terhubung kembali dengan Laz maupun Denise. Selama delapan episode dengan

durasi rata-rata sepanjang 45 menit, serial berlatar tahun 2030 ini tak saja

memperlihatkan proses Tom untuk menyembuhkan jiwanya yang terluka, tetapi juga

mengetengahkan pada intrik dibalik perekrutan awak-awak baru yang akan

dilibatkan pada misi terbaru Vista.

Alhasil, si

tokoh utama dihadapkan pada pertarungan lebih besar yang menjadi ujian bagi

kesiapannya memimpin satu misi penting. Pertarungan dengan dirinya sendiri yang

masih memiliki luka menganga dari masa lampau, serta pertarungan dengan ego-ego

menjulang dari rekan kerjanya. Sean Penn mempertontonkan akting yang ciamik

dalam pergumulan yang menguras emosi ini. Dia terlihat lelah, dia tampak marah,

dan dia pun menunjukkan wibawa dari seorang pemimpin. Interaksinya bersama Anna

Jacoby-Heron memancarkan kehangatan dalam subplot hubungan ayah dengan anak

perempuannya, sementara Natasha McElhone yang menyimpan kerapuhan dibalik citra

perempuan tangguh yang ditonjolkannya menjadi pendamping yang pantas bagi Penn

di garda terdepan permainan lakon. Keduanya adalah bensin utama dalam

melesatkan narasi dalam The First.

*Saat ini The

First sudah tersedia lengkap sampai episode 8 di situs streaming Mola TV.

Kalian bisa menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar

Rp. 12.500/30 hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan

melalui OVO maupun virtual account.*

REVIEW : ROMULUS (TV SERIES) 31 Dec 2020 1:32 PM (4 years ago)

Jika kamu

menyukai serial berlumurkan intrik, disadur dari cerita epos masa lampau, dan

mempunyai production value mumpuni

dalam merekonstruksi latar waktu, sajian asal Italia yang bertajuk Romulus ini sudah semestinya berada

dalam daftar tontonanmu. Merentang sepanjang 10 episode, serial produksi Sky

Italy yang dikomandoi oleh Matteo Rovere bersama dengan Michele Alhaique dan

Enrico Maria Artale tersebut mencoba merekonstruksi sejarah dibalik berdirinya

kota Roma. Alih-alih mengetengahkan pada legenda Romulus-Remus yang telah

diakrabi oleh para penggandrung kisah-kisah mitologi, serial menghadirkan

interpretasi anyar yang tak kalah menggigitnya dimana plot berkaitan dengan

perebutan tahta kekuasaan, ikatan kekeluargaan, serta peristiwa-peristiwa

supranatural membanjiri setiap episodenya. Romulus

sendiri tak berlama-lama dalam memperkenalkan latar belakang penceritaan dengan

seketika menaikkan intensitas di episode pembuka yang membawa penonton menuju

Alba Longa. Melalui introduksi singkat di awal, kita mengetahui bahwa pada abad

ke-8 sebelum Masehi, area ini tengah dilanda kekeringan berkepanjangan yang

menyulitkan para penduduknya yang mencakup 30 suku untuk memperoleh sumber

pangan memadai serta akses ke air bersih.

Berdasarkan

hasil penerawangan ahli nujum setempat, Numitor (Yorgo Voyagis) – Raja Alba

yang konon ditunjuk sebagai ketua aliansi 30 suku – diminta untuk mengasingkan

diri agar hujan kembali turun di kampung halaman mereka. Dengan demikian, ada

kekosongan pada tampuk kepemimpinan menyusul perginya sang raja. Jika merunut

pada garis keturunan, posisi Raja Alba ini semestinya diwariskan pada salah

satu dari si kembar, Yemos (Andrea Arcangeli) dan Enitos (Giovanni Buselli),

yang merupakan cucu kandung dari Numitor. Tapi keputusan tersebut ditolak

mentah-mentah oleh beberapa raja yang menilai keduanya masih terlalu muda dan

minim pengalaman untuk memimpin 30 suku yang sebelumnya berperang satu sama

lain ini. Seolah keadaan masih belum cukup pelik, kekasih rahasia Enitos

sekaligus pendeta perempuan di Alba, Ilia (Marianna Fontana), mendapat nubuat

dari Dewa yang memperlihatkan masa depan buruk bagi tanah kelahirannya apabila

si kembar tak dipisahkan. Tak ingin pertumpahan darah benar-benar terjadi,

Illia pun meminta Enitos untuk meninggalkan Alba. Belum juga memenuhi

permintaan sang kekasih, Enitos meregang nyawa di tangan sang paman, Amulius

(Sergio Romano), yang dihasut untuk menyulut kemarahan rakyat pada Yemos yang

dinarasikan sebagai pembunuh saudara kandungnya.

Diburu oleh

pasukan Amulius dan masyarakat yang menolak kehadirannya, Yemos pun melarikan

diri ke hutan dimana dia bertemu dengan Wiros (Francesco Di Napoli) dan koloni

anak-anak muda buangan yang liar. Usai beberapa waktu yang sulit untuk

mengenyahkan trauma serta perasaan bersalah atas kematian saudara kembarnya,

ditambah lagi lingkungan barunya juga tak menerimanya dengan ramah, Yemos

akhirnya memberanikan diri untuk merancang strategi pembalasan dendam terhadap

sang paman seraya menyelamatkan Alba dari kehancuran yang lebih dalam. Tunggu,

tunggu, tunggu… sinopsisnya ini kok seperti membeberkan keseluruhan plot dalam Romulus ya? Kalau kamu berpikiran demikian,

jangan dulu merasa gusar. Apa yang saya celotehkan ini hanya mencakup konten

dalam tiga episode pertama – yang mana bahkan belum mencapai setengah dari

total episode. Romulus memang

mempunyai plot sangat padat sehingga menyulitkanmu untuk lengah barang sejenak

lantaran ada banyak karakter, intrik, serta informasi yang harus diproses.

Sepintas memang terdengar berat, tapi keahlian tim penulis skenario dan para

sutradara dalam menyampaikan kisah memungkinkan setiap episodenya menjerat

atensimu. Kamu akan selalu dilingkupi keingintahuan untuk mengetahui apa yang

akan terjadi selanjutnya.

Ya, Romulus memang secandu itu. Terlebih

bagi mereka yang menyukai cerita berisi intrik perebutan kekuasaan. Menariknya

lagi, disamping jago dalam urusan menjaga intensitas yang terus merangkak naik

seiring bergulirnya episode, serial ini pun tak main-main dalam hal tata

produksi. Bukan saja penggambaran dunianya terlihat megah, tetapi juga detil.

Saking niatnya menjaga otentisitas, Romulus

bahkan berani menggunakan Bahasa

Latin Kuno sebagai pengantar ketimbang Italia atau Inggris seperti serial

sejenis (!). Gila, bukan? Tuntutan yang berat ini nyatanya tak menjadi soal

bagi jajaran pemainnya yang sanggup berlakon apik sekaligus membuat kita

semakin merasa terlibat dengan upaya Yemos dalam membersihkan nama baiknya dan

merebut kembali haknya sebagai manusia.

*Saat ini Romulus

sudah tersedia sampai episode 7 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa

menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30

hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui

OVO maupun virtual account.*

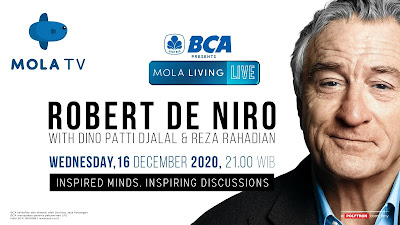

SPECIAL - MOLA LIVING LIVE 22 Dec 2020 11:02 PM (4 years ago)

Ada satu original content di Mola TV yang menurut hamba sangat menarik untuk

disimak dan menjadikannya sebagai pembeda dengan jasa penyedia layanan streaming lain, yakni Mola Living Live. Bukan berwujud film

panjang maupun serial, konsep yang dikedepankan oleh acara ini adalah

bincang-bincang. Narasumber yang didatangkan pun tidak main-main; figur publik

kelas dunia, saudara-saudara, tersayang! Tengok saja deretan nama yang sudah

bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara seperti Luc Besson (sutradara),

Darren Aronofsky (sutradara), Spike Lee (sutradara), Sharon Stone (aktris),

Mike Tyson (petinju), sampai Robert De Niro (aktor). Siapa coba yang tidak

mengenal mereka? Lebih-lebih jika kamu menggemari film. Pencapaian yang mereka

torehkan selama berkecimpung di industri film – bahkan Tyson sempat pula

berkontribusi di bidang seni ini – tidaklah main-main. Sebagian diantaranya

telah menggenggam Oscar sebagai penanda pencapaian tertinggi dari sisi

kualitas, sementara sebagian yang lain tergolong akrab dengan kata “box office”

sebagai penanda pencapaian tertinggi dari sisi kuantitas.

Dalam Mola Living Live yang diniatkan sebagai sajian yang menginspirasi sekaligus mencerahkan, tokoh-tokoh tersebut berbagi cerita mengenai perjalanan hidup mereka yang tak selamanya “unicorn and rainbow” atau penuh kesempurnaan. Kepada pembawa acara yang acapkali berganti-ganti di tiap episodenya – dari Reza Rahadian, Rayya Makarim, Timo Tjahjanto, Dino Patti Djalal, sampai Susi Pudjiastuti (ya, Bu Susi yang itu!) – mereka mengungkap kisah-kisah di masa lalu maupun pemikiran-pemikiran yang boleh jadi tak banyak diketahui oleh khalayak ramai. Setelah menyaksikan enam bincang-bincang ini, saya pribadi menyukai episode yang mendatangkan Sharon Stone, Spike Lee, serta Darren Aronofsky. Alasannya sederhana saja, ketiga nama tersebut tampak sangat antusias dalam menanggapi lontaran-lontaran pertanyaan yang diajukan oleh host. Mesti diakui, Reza Rahadian pun sangat bersemangat kala berhadapan dengan narasumber. Dia mempunyai ketertarikan mendalam, dia memiliki keingintahuan menggebu-nggebu, dan penyampaiannya pun luwes. Alhasil, pertanyaan yang meluncur pun mempunyai bobot lebih ketimbang sekadar remeh temeh untuk menghabiskan kuota durasi semata.

Dari Sharon Stone yang sangat

ceria, kita mendengar tentang perjuangannya menapaki karir. Dikaruniai otak

cemerlang, keputusannya untuk menekuni dunia hiburan mulanya digugat

habis-habisan oleh orang tuanya. Bahkan sosoknya yang dijuluki “sex symbol” pernah pula terkendala

dengan bentuk tubuh yang dinilai terlalu besar oleh pelaku industri. Tapi tekad

kuatnya untuk meringankan kondisi finansial keluarganya yang serba pas-pasan –

terlebih sang kakak pun terjeremus ke dunia narkoba – membuatnya memperoleh

banyak tawaran sebagai model iklan. Kala itu, dia mengingat, sebagian besar

pekerjaan diterimanya begitu saja demi membuat dapur tetap ngebul termasuk

peran-peran yang diterimanya di layar lebar. Latar belakang keluarga memaksanya

untuk bersikap realistis ketimbang idealis. Usai satu dekade penuh keringat

serta air mata, karir Mama Stone seketika melesat saat Basic Instinct (1992) meledak luar biasa. Dari mulanya dikenal

sebagai “aktris dari film ono”, berkat film ini statusnya berubah menjadi

aktris papan atas yang dielu-elukan banyak orang. Apakah dia bahagia? Well, untuk sesaat dia menikmati

kesuksesan yang diraihnya sampai pada satu titik dirinya merasa telah direnggut

privasinya. Tak ada waktu untuk kebebasan, tak ada waktu untuk menikmati hasil

perjuangannya.

Sebagai seseorang yang aktif di

belakang layar, Darren Aronofsky dan Spike Lee tidak mendapat pengalaman

tersebut. Akan tetapi, keduanya sama-sama merasakan bagaimana peliknya menggaet

investor untuk mendanai film-film mereka. Apalagi dua sosok ini tidak mementingkan

aspek komersil dalam karya, melainkan pesan yang disampaikan. Ditambah lagi,

baik Aronofsky maupun Lee adalah pribadi yang kontroversial. Aronofsky yang

turut dikenal sebagai aktivis lingkungan enggan berkompromi dengan struktur

penceritaan yang konvensional, sementara Lee tergolong amat vokal dalam

menentang isu rasisme di Amerika Serikat. Meski kerap dihadang

hambatan-hambatan untuk mewujudkan karya, kecintaan keduanya yang sangat

mendalam pada film membuat mereka berhasil bertahan. Lee terus mengingatkan

dirinya sendiri untuk bersyukur karena dia mempunyai pekerjaan impian yang

mayoritas orang di dunia tak memilikinya, dan Aronofsky menjadikan penolakan

demi penolakan yang dihadapinya sebagai pengingat bahwa dia mempunyai sesuatu

yang istimewa serta layak untuk diperjuangkan. Jika kamu menyerah dengan

penolakan, bukankah itu artinya kamu percaya bahwa karyamu memang tak cukup

baik?

Episode Robert De Niro yang baru

saja tayang perdana pada 16 Desember kemarin pun tak kalah menariknya. Beliau

berbagi tentang pengalamannya bekerja sama dengan sutradara langganannya Martin

Scorsese serta ilmu-ilmu keaktoran usai diinterogasi oleh Reza Rahadian yang

penasaran dengan formula dibalik akting yang menghantarkannya pada dua piala

Oscar. Tak hanya Reza, penonton yang menyaksikan secara langsung pada jam 9

malam pun berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Mola Living Live mengondisikan acaranya untuk bersifat interaktif

sehingga kita tak sebatas duduk diam mendengar perbincangan, tetapi juga bisa

ikut berpartisipasi dalam perbincangan tersebut. Asyik, bukan? Untuk bisa

mengakses episode-episode terdahulu dari Mola

Living Live atau menantikan episode selanjutnya yang akan menghadirkan

tokoh lain yang tak kalah hebatnya, kamu cukup mendaftar serta membayar biaya

berlangganan Mola TV. Tenang saja, biayanya tak mahal kok. Paket reguler untuk

satu bulan hanya Rp. 12.500, sedangkan kalau kamu ingin tambahan mengakses HBO

GO bayarnya sebesar Rp. 65.000. Semua pembayaran bisa dilakukan melalui

transfer ATM maupun OVO.

REVIEW : RIG 45 (TV SERIES) 2 Dec 2020 3:34 AM (4 years ago)

“Someone is trying to hide something about the accident.”

Selalu menyenangkan saat kamu

menemukan sebuah film atau serial yang sebelumnya berada di bawah radar banyak

orang dan ternyata mempunyai kualitas di atas rata-rata. Hamba sudah jarang

bereksperimen semacam ini – well,

pandemi membuat saya lebih sering cari aman demi menjaga mood – sehingga saat

memperoleh penugasan untuk mengulas serial asal Swedia bertajuk Rig 45, diri ini sempat was-was.

Lebih-lebih, informasinya di dunia maya pun tak terlampau banyak. Bagaimana

jika ternyata serial tersebut tak ciamik? Atau lebih parah lagi, bagaimana jika

kemudian serial ini tak ubahnya dongeng pengantar tidur? Ya, saya memang

dilanda overthinking selama beberapa

saat yang untungnya tak pernah benar-benar terwujud. Sempat skeptis dengan

kualitas yang ditawarkan oleh Rig 45, alangkah

terkejutnya hamba kala mendapati betapa mengasyikkannya serial sepanjang 6

episode ini. Sebagai penggemar tontonan misteri, guliran pengisahan yang

disodorkan oleh serial produksi Viaplay (televisi berbayar di Swedia) ini

sedikit banyak mengingatkan saya kepada salah satu mahakarya Agatha Christie, And Then There Were None, dimana sepuluh

orang asing diundang ke sebuah pulau oleh seorang misterius dan satu persatu

dari mereka tewas dibunuh.

Dalam Rig 45, para karakter tidak diundang secara khusus ke tempat

terpencil melainkan memang memiliki kepentingan untuk berada di sana. Mereka

yang mempunyai peranan dalam serial ini dideskripsikan sebagai pekerja di

anjungan pengeboran minyak lepas pantai no 45. Total ada tujuh kru yang diberi

porsi tampil signifikan, yakni Mikkel (David Dencik), Douglas (Gary Lewis),

Vidar (Joi Johannsson), Petra (Lisa Henni), Pontus (Bjorn Bengtsson), Mary

(Judith Roddy), serta Halvar (Jakob Oftebro). Konflik dalam serial mencuat dari

sebuah kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu kru bernama Ritva meregang

nyawa. Guna menginvestigasi kasus ini, perusahaan Benthos Oil selaku empunya

anjungan pun mengirimkan pegawainya, Andrea (Catherine Walker), yang kemudian

datang bersama pilot helikopter, Jens (Soren Malling). Setibanya di lokasi,

Andrea mengendus kejanggalan dibalik tewasnya Ritva. Seolah-olah ada yang

berusaha ditutupi oleh para kru. Saat Andrea mencoba menggali informasi lebih

dalam, kecelakaan lain terjadi yang nyaris menewaskan seorang kru. Pada titik

ini, dirinya semakin yakin bahwa peristiwa yang menimpa dua kru tersebut

bukanlah kebetulan. Apalagi informasi yang diterimanya dari kantor pusat

membeberkan sejumlah info mengejutkan. Ditengah badai besar yang menerjang

lautan dan memerangkap karakter-karakter ini di anjungan, Andrea lantas menarik

kesimpulan yang menyatakan bahwa ada seorang pembunuh berdarah dingin diantara

para kru.

Tak butuh waktu lama bagi saya

untuk dibuat kepincut oleh Rig 45 yang

seketika membenamkan penonton ke dalam kasus sedari menit pembuka. Menyaksikan

bagaimana para karakter berbisik-bisik di belakang Andrea, serta

penemuan-penemuan awal dibalik tewasnya Ritva, serta merta menyalakan sinyal

yang menandakan bahwa ada rahasia besar yang berusaha untuk ditutupi di

anjungan 45 ini. Pertanyaannya, apa perkara yang sedang disembunyikan tersebut

sampai-sampai si pelaku merasa perlu untuk melakukan pembunuhan? Tanya ini

tentu tak serta merta terjawab. Demi mengikat perhatian kita, Per Hanefjord

selaku sutradara menebar petunjuk secara bertahap dimana dia menempatkan setiap

karakter dalam posisi abu-abu. Disamping Andrea, tak ada yang bisa benar-benar

kamu percaya di sini. Sosok yang tampak menyambut baik kehadiran sang

penyelidik, Halvar, pun mempunyai masa lalu kelam yang enggan dibagikannya.

Pada satu titik, karakternya bahkan terlihat seperti memanfaatkan keberadaan

Andrea demi mengamankan posisinya. Dalam setiap episodenya, Hanefjord beserta

duo penulis skrip, Ola Noren dan Roland Ulvselius, terus menghadirkan

informasi-informasi baru guna mempermainkan persepsi kita sehingga penonton

kembali mempertanyakan hipotesa yang telah dibangun. Benarkah si A layak untuk

dicurigai? Atau jangan-jangan, ini hanya trik dari si pembuat film untuk

memperdaya penonton?

Ditambah adanya kelokan-kelokan

penceritaan – dimana sang kreator bisa saja membunuh karakter yang tak pernah

kamu duga – Rig 45 jelas terasa

mengasyikkan buat disimak. Hanefjord pun piawai dalam menjaga intensitas yang

memungkinkan setiap episodenya memiliki daya cekam yang konstan dan handal pula

dalam menciptakan atmosfer yang mengusik kenyamanan kita. Latar anjungan yang

terpencil, memiliki ruang gerak terbatas, serta berpencahayaan temaram

menguarkan nuansa klaustrofobik yang pekat. Tanpa adanya pembunuh yang

berkeliaran di sana, dan sebatas mengandalkan amukan alam dalam wujud badai,

sejatinya sudah cukup membuat saya gelisah. Maka begitu ditambah keberadaan

karakter-karakter mencurigakan – yang kesemuanya dimainkan dengan amat baik

oleh jajaran pemain – anjungan 45 adalah deskripsi dari mimpi buruk yang

sesungguhnya. Kamu hanya bisa berdoa dan berharap agar secepatnya hengkang dari

anjungan terkutuk ini. Jika terus bertahan di sana dalam situasi yang sama

sekali tidak kondusif tersebut, tak pelak hanya ada dua pilihan yang tersisa

untukmu, yakni membunuh atau dibunuh.

*Saat ini Rig 45 sudah tersedia

lengkap dari season 1 sampai 2 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa

menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30

hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui

OVO maupun virtual account.*

REVIEW - YOUNGER (TV SERIES) 27 Nov 2020 3:55 AM (4 years ago)

“The problem with memories is they lock us in the past, and we both

need to move forward. As much I want you in my life, I can’t right now. And I

hope you understands why.”

Di masa pandemi yang tak

henti-hentinya menguji kesehatan mental saban hari, menonton film atau serial

ringan yang membuat hati riang gembira adalah jalan ninja hamba untuk menjaga

kewarasan. Beberapa judul urung saya ulas lantaran satu dan lain hal yang mudah-mudahan

lekas terselesaikan, tapi saya mencoba kembali menghadirkan review untuk Younger yang diri ini tonton di Mola TV. Satu judul serial yang

sejatinya telah mengudara sejak tahun 2015 dan musim ketujuhnya kini tengah

dipersiapkan. Diadaptasi dari novel bertajuk serupa rekaan Pamela Redmond

Satran, Younger merupakan tontonan

bergenre komedi yang benar-benar saya butuhkan saat ini. Tiap musimnya hanya

terdiri dari 12 episode – dengan masing-masing episode berdurasi di kisaran 20

sampai 30 menit saja – sehingga memudahkan untuk ditonton secara marathon. Dan

memang, hamba mampu menuntaskan musim pertamanya hanya dalam waktu sehari saja

(!). Betapa tidak, serial ini memiliki segalanya untuk membuatmu jatuh hati seperti:

1) barisan karakter yang mudah untuk disukai, 2) jalinan pengisahan yang

menarik sekaligus dekat dengan persoalan keseharian, dan 3) humor-humor yang

efektif dalam mengocok perut. Mudahnya, apa lagi yang dibutuhkan dari serial

ini? Dengan adanya dua faktor kunci, relatability

and likeability, sudah cukup untuk bikin diri ini kesengsem sampai-sampai

menobatkan Younger sebagai serial

kesayangan saat ini.

Narasi yang diusung oleh Younger sendiri bisa dibilang tergolong

unik. Tentang seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun dari pinggiran kota bernama

Liza Miller (Sutton Foster) yang baru saja bercerai dengan suaminya. Tidak

mempunyai sumber penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Liza

pun nekat “merantau” ke New York City dengan harapan dapat memulai karir baru.

Sayangnya, protagonis kita ini telah menginjak kepala empat dan dia pun tak

memiliki pengalaman kerja selama dua dekade. Alhasil, Liza pun terdampar di

kontrakan sang sahabat, Maggie (Debi Mazar), yang berprofesi sebagai seniman.

Pedih. Di kala harapan sepertinya telah sirna, Liza berjumpa dengan pemuda

berusia 26 tahun, Josh (Nico Tortorella), di bar. Josh yang menaruh hati

kepadanya ini ternyata mengira Liza masih berusia 20 tahunan. Mulanya sih dia

meyakini bahwa Josh sedang mabuk. Tapi Maggie melihat kesalahpahaman ini

sebagai sebuah kesempatan emas untuk menyelamatkan kehidupan finansial

sahabatnya. Dia melontarkan ide, bagaimana jika Liza berpura-pura masih berusia

26 tahun? Toh secara tampang masih memungkinkan – ya, dia awet muda – dan tak

ada pula yang mengenalnya di New York. Jadi tak ada salahnya mencoba, bukan?

Liza yang dihinggapi keragu-raguan pun mencoba mencari pekerjaan dengan

identitas barunya yang tanpa dinyana-nyana membuatnya mendapatkan posisi di

sebuah perusahaan penerbitan buku yang cukup besar!

Dari sinilah Younger lantas berkembang menjadi kian menarik. Memang betul Liza

sudah mempunyai pengalaman di bidang penerbitan sebelum dirinya memilih pensiun

dini dan pengetahuannya soal buku pun melampaui atasannya yang jutek, Diana

Trout (Miriam Shor). Tapi mengaku sebagai gadis berumur 26 tahun membuatnya

menghadapi tantangan-tantangan baru. Baik dari jobdesc dimana dia dituntut untuk menguasai media sosial yang sama

sekali asing baginya, maupun dari pergaulan. Semenjak bekerja di Empirical

Press, dia kerap bergaul dengan editor muda, Kelsey Peters (Hilary Duff), yang

“sebaya” dengannya. Alih-alih memosisikan Kelsey sebagai karakter klise yang

merasa terancam dengan kehadiran pegawai baru berotak cerdas, Darren Star

selaku kreator justru menempatkannya sebagai dewi penyelamat bagi Liza. Berkat

pengetahuan Kelsey yang luas mengenai gaya hidup, si karakter utama secara

perlahan tapi pasti mulai bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya ini.

Dan inilah satu hal yang saya sukai dari Younger,

penuh dengan energi positif. Entah

muncul dari relasi Liza dengan Kelsey, relasi Liza dengan Maggie, maupun relasi

Liza dengan Josh yang belakangan kerap dikencaninya. Bahkan Diana yang tampak

karikatural sebagai perawan tua yang membenci daun-daun muda pun terkadang membentuk

hubungan yang dilandasi respek.

Liza adalah karakter yang

menarik. Sutton Foster yang sepintas seperti perpaduan Yuki Kato dengan Karina

Nadila pun bermain secara meyakinkan sebagai perempuan yang dikira masih hijau

dari sisi usia dan pengalaman hidup. Kita bisa bersimpati kepadanya, kita juga

ingin melihatnya memperoleh kebahagiaan setelah apa yang dilaluinya. Yang

lantas menjadikan Younger terasa kian

menggigit disamping energinya yang tak henti-hentinya membuat saya tersenyum

adalah barisan karakter pendukung yang tak kalah menariknya dibanding Liza.

Maggie yang notabene seniman lesbian kere merepresentasikan kaum marjinal di

kota penuh hiruk pikuk, sementara Kelsey adalah kaum ber-privilege. Serial ini sendiri – setidaknya di musim pertama – tak

pernah mengulik persoalan tersebut secara mendalam karena Darren Star lebih

tertarik untuk mengedepankan girl power

dimana perempuan-perempuan tersebut saling bahu membahu dalam menuntaskan

problematika masing-masing. Dari awalnya tampak seperti tontonan hore-hore

belaka, Younger lantas berkembang

menjadi sajian yang juga hangat saat hubungan antar karakternya kian intim. Chemistry apik yang terbentuk diantara

pemain memungkinkan bagi penonton untuk menaruh afeksi kepada mereka. Saya

pribadi menyukai hubungan Liza dengan Kelsey yang bukan saja tampak seperti

pertemanan, tapi juga ibu dan anak. Relasinya bersama Kelsey menyadarkannya

untuk menjalin komunikasi lebih baik dengan putri semata wayangnya yang kini

sedang menjalani program pertukaran pelajar di India. Manis.

*Saat ini Younger sudah tersedia

dari season 1 sampai 6 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa menontonnya

dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30 hari. Murah

sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui OVO maupun

virtual account.*

REVIEW - HUMANS (TV SERIES) 3 Nov 2020 11:18 PM (4 years ago)

“You cannot fix humanity’s problems with technology.”

Pernah tidak membayangkan

memiliki robot yang bisa mengerjakan semua hal? Maksud saya, robot yang bisa

beberes rumah sampai kinclong, bisa bertindak selaiknya pelatih atau perawat

profesional, sampai bisa memasak berbagai jenis makanan sehingga tak perlu repot-repot

ke restoran. Terdengar menyenangkan, bukan? Praktis. Serial asal Inggris, Humans, yang dikreasi oleh Sam Vincent

dan Jonathan Brackley berdasarkan serial dari Swedia bertajuk Real Humans ini menerapkan premis

tersebut untuk diejawantahkan menjadi tontonan sepanjang tiga musim. Memberi

kita gambaran seandainya robot mempunyai peranan lebih krusial dalam setiap

lini kehidupan, ketimbang sebatas didayagunakan oleh korporasi-korporasi

raksasa. Demi menjadikannya kian menarik, sang kreator pun tak mendeskripsikan

robot-robot ini selaiknya mesin biasa atau menyerupai kaleng berwarna perak.

Melainkan diperlihatkan seperti halnya manusia sampai-sampai kamu tak bisa

membedakannya hanya dari pandangan secara sekilas. Bahkan, beberapa robot yang

menjadi sentral penceritaan dalam Humans

dikisahkan mempunyai emosi yang menjadikan batasan antara realita dan teknologi

menjadi kian mengabur.

Salah satu robot tersebut adalah Anita (Gemma Chan) yang “diadopsi” oleh keluarga Hawkins demi mengurus segala tetek bengek berkaitan dengan urusan rumah tangga. Sang kepala keluarga, Joe (Tom Goodman-Hill), merasa kewalahan mengurus ketiga anaknya lantaran istrinya, Laura (Katherine Parkinson), kerap disibukkan oleh pekerjaannya sebagai pengacara. Meski kehadiran Anita sendiri disambut baik oleh Joe maupun si bungsu, Laura beserta putri sulungnya, Mattie (Lucy Carless), justru terusik dengan keberadaan robot yang disebut sebagai synth tersebut. Laura menaruh kecurigaan kepada Anita yang dianggapnya berniat menggantikan posisinya sebagai seorang ibu dalam keluarga Hawkins, sementara Mattie sendiri menaruh kebencian secara umum kepada synth yang dinilainya mengancam keberadaan umat manusia. Betapa tidak, synth yang didesain sebagai robot multifungsi ini membuat manusia mengalami ketergantungan dan lapangan pekerjaan pun kian mengecil akibat penggunaannya yang semakin masif. Bukankah ini berbahaya? Berkelindan bersama narasi yang berporos pada keluarga Hawkins adalah tiga plot yang menyoroti seseorang dari masa lalu Anita, dua detektif, serta seorang pria tua yang memiliki hubungan erat dengan synth miliknya.

Ya, Humans tidak hanya meletakkan fokus penceritaannya terhadap

permasalahan pelik yang menghinggapi keluarga Hawkins akibat keberadaan sebuah

robot. Anita sendiri mempunyai latar belakang yang telah diungkap sekelumit

sedari episode-episode awal. Seperti telah dicurigai oleh Laura, synth tersebut bukanlah produk biasa

yang sebatas tunduk kepada prosedur maupun perintah yang dialamatkan kepadanya.

Dia mempunyai emosi, dia pun memiliki kesadaran atas tindakan-tindakannya yang

menjadikannya menyerupai manusia. Dari pancingan berwujud flashback yang memberikan informasi mengenai nama asli Anita

berikut kawanannya – synth yang

memiliki kesadaran – inilah Humans lantas menggelembungkan kepenasaran hamba.

Saya bertanya-tanya, siapa sebenarnya Anita? Mengapa dia bisa berbeda dibanding

robot-robot sejenisnya? Apakah ada misi tertentu yang dibebankan untuknya? Pada

saat bersamaan, rekan-rekan Anita dari masa lalu terlibat dalam kasus kriminal

yang menghadapkan mereka dengan pihak kepolisian serta sekelompok peneliti yang

mempunyai kepentingan. Melalui cabang penceritaan tersebut, serial menguarkan

aroma thriller dengan tingkatan intensitas berada di level sedang yang sudah cukup

untuk membuat penonton menginvestasikan waktu dan emosinya.

Namun Humans tak hanya menggaet atensi kita lewat serentetan misteri yang

dikedepankannya, tetapi juga lewat isu yang dibawakannya. Serial ini meminta

penonton untuk mempertanyakan soal kemanusiaan, kecerdasan buatan, serta

teknologi. Tentang bagaimana kemajuan teknologi mereduksi interaksi antara

sesama manusia, tentang bagaimana keahlian manusia tergantikan oleh robot yang

kinerjanya bisa ditekan melampaui batas, dan tentang bagaimana hati nurani

dipinggirkan lantaran robot tak memiliki emosi. Tapi bagaimana jika kemudian

robot tersebut mempunyai kesadaran seperti halnya Anita? Apakah kita akan tetap

bersikap semena-mena kepadanya karena secara teknis dia bukan makhluk hidup

ciptaan Tuhan, atau kita akan memerlakukannya seperti manusia? Humans membawa perenungan tersebut

kepada kita. Meski mungkin synth tak

akan terwujud dalam waktu dekat, persoalan terkait relasi sosial yang

merenggang akibat teknologi terasa nyambung dengan keadaan masa kini. Pemicunya

tidak berasal dari robot yang bisa dipergunakan sesuka hati melainkan dari

media sosial dan internet. Ya, seperti halnya synth, dua produk teknologi tersebut tadinya diciptakan dengan

harapan dapat mempermudah segala permasalahan umat manusia. Tapi ironisnya,

efek samping yang diberikannya justru dapat memberikan dampak negatif terhadap

kemanusiaan. Mengerikan.

*Saat ini Humans sudah tersedia

dari season 1 sampai 3 di situs streaming Mola TV.

Kalian bisa menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar

Rp. 12.500/30 hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat

dilakukan melalui OVO maupun virtual account.*

REVIEW : PELUKIS HANTU 17 Oct 2020 8:59 PM (4 years ago)

“Kita bisa mengusahakan kebahagiaan di masa depan, selama kita jujur

dan tulus memberikan kemampuan terbaik kita.”

Pelukis Hantu adalah film yang menyenangkan. Begitulah kesan

pertama yang tergores selepas menontonnya. Sepintas lalu, tontonan yang

mengombinasikan genre horor dan komedi ini memang terlihat seperti sajian seram

kelas B yang dibuat untuk mengeruk keuntungan semata tanpa peduli kualitas – jejak

rekam genre ini tak cihuy. Lebih-lebih, MD Pictures memutuskan untuk

menerjunkannya secara langsung ke layanan penyedia streaming yang tentu memantik kecurigaan hamba: kenapa? Maklum,

pengalaman menonton film Indonesia dalam satu bulan terakhir ini sungguh bikin

kepala nyut-nyutan sehingga keragu-raguan pun melejit ke angkasa. Sungguh, saya

telah berpasrah kepada Tuhan. Akan tetapi, Pelukis

Hantu yang menandai untuk pertama kalinya Arie Kriting memulai debut

penyutradaraannya, menunjukkan bahwa masihlah ada harapan terhadap produk yang

dilempar ke OTT (over the top atau

layanan streaming). Mengikuti jejak

rekannya sesama komika, Bene Dion, yang tahun lalu menghasilkan Ghost Writer yang mengesankan, Bung Arie

mencoba untuk menghadirkan sebuah sajian hiburan yang tak saja membuat

penontonnya tergelak-gelak sekaligus terperanjat, tetapi juga mendapatkan

sesuatu. Ya, dia turut memasukkan hati ke dalam penceritaan demi menguarkan

sisi emosional dari penceritaan serta isu yang kompleks mengenai luka dan

trauma. Sebuah langkah yang terhitung berani untuk karya perdana.

Dalam Pelukis Hantu, kita diperkenalkan pada seorang pelukis amatir

bernama Tutur (Ge Pamungkas) yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran

karya-karyanya tak laku terjual. Padahal di waktu bersamaan, dia harus membayar

biaya pengobatan ibunya, Ana (Aida Nurmala), yang sedang sakit keras. Saat

harapan seperti telah mengabur, Tutur menerima telepon dari teman lamanya, Udin

(Abdur Arsyad), yang mengabarinya mengenai lowongan untuk menjadi salah satu

pengisi acara dalam sebuah program mistis di televisi. Bukan sembarang pengisi

acara, melainkan menempati posisi “pelukis hantu” dimana dia harus melukis

memedi dengan mata tertutup. Sebagai seseorang yang memiliki idealisme tinggi –

plus dia tak punya bakat melihat makhluk gaib – Tutur sempat dirundung keraguan

karena merasa sudah membohongi publik. Tapi berhubung dia tak punya pilihan

lain, mengapa tidak dicoba saja dulu? Pada awalnya, protagonis kita ini

berpura-pura saja memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam lain

sampai kemudian… kemampuan itu benar-benar menghinggapinya (!). Sesosok

kuntilanak kerap menampakkan diri di hadapannya setiap kali matanya ditutup. Di

satu sisi, penampakan ini jelas membantu kelancaran karirnya. Namun di sisi

lain, Tutur mulai mempertanyakan motif si kuntilanak. Dia menduga, ada pesan penting

yang sejatinya ingin disampaikan kepadanya. Dibantu oleh seorang blogger spesialis supranatural, Amanda (Michelle Ziudith), dan Udin, Tutur pun berupaya untuk menyibak

misteri dibalik kemunculan Mbak Kunti yang ternyata berkaitan dengan tragedi

masa lampau.

Menilik latar belakang Arie

sebagai seorang komika, tidak mengherankan saat kemudian Pelukis Hantu yang naskahnya juga dia tulis menunjukkan

keunggulannya dalam hal ngelaba. Kecakapannya dalam mengatur tempo, menggali

materi, sekaligus dukungan para pelakon memungkinkan untuk sebagian besar humor

meluncur secara mulus. Saya berulang kali tergelak-gelak mendengar kelakarnya

yang menyentil sana-sini – khususnya sektor hiburan dan politik – lalu bermain-main

dengan kata, sampai menyelipkan referensi ke budaya populer. Yang menarik,

humor yang dikedepankan oleh film ini terintegrasi dengan plot utama alih-alih

muncul secara acak entah darimana bak kumpulan-kumpulan sketsa. Memanfaatkan

situasi tidak wajar si karakter utama yang kemudian melahirkan celetukan maupun

tektokan menggelitik diantara para tokoh. Secara pribadi, saya menyukai

keberadaan Abdur Arsyad di sini yang digambarkan sebagai karakter oportunis

dengan kemampuan otak yang, well…

pas-pasan, serta Hifdzi Khoir sebagai produser serakah yang hanya memikirkan

satu hal: rating. Momen-momen terlucu dalam Pelukis

Hantu mencuat saat melibatkan dua manusia tersebut. Ekspresi, penyampaian,

serta timing-nya diperhitungkan

secara jeli. Membuat saya seketika mengurungkan niat untuk menggampar keduanya dengan

kanvas lantaran karakternya yang didesain menyebalkan. Pengen banget tak hih,

tapi kok ya kocak jadi bisalah sedikit diampuni tingkah polahnya yang naudzubillah itu.

Keduanya mencuri lampu sorot dari

Ge Pamungkas dan Michelle Ziudith selaku bintang utama yang cenderung fluktuatif.

Saat mendapat tugas untuk melucu, Ge sejatinya tidak mengalami kendala. Tapi ketika

giliran untuk berlakon serius tiba dimana Tutur harus mengeluarkan segala perasaan

terpendamnya, pada saat itulah Ge menunjukkan keterbatasannya. Tak ada emosi

yang tersalurkan kepada penonton sehingga mereduksi kesempatan bagi film untuk

mengundang air mata. Jujur saja, saya menyayangkannya mengingat babak ketiga Pelukis Hantu yang mengedepankan topik mengenai

“berdamai dengan luka” memiliki potensi untuk menggerus hati. Michelle Ziudith

yang memiliki jam terbang lebih tinggi

perkara menangani momen dramatik pun tak banyak membantu. Karakternya tak

mengalami perkembangan berarti dan seolah-olah hanya diposisikan sebagai love interest semata bagi Tutur. Bahkan,

konflik personalnya dengan keluarga perlahan terpinggirkan saat pencarian Tutur

semakin dalam. Michelle juga mendapat kesempatan amat minim untuk bersenda

gurau, padahal hey, lihatlah betapa lucunya dia di Mekah I’m Coming tempo hari. Saya membayangkan, film mungkin akan menjadi

lebih asyik apabila Amanda dengan penampilan bak cenayangnya ini tidak diberi

plot percintaan dan lebih sebagai partner

in crime yang gila bagi duo Tutur-Udin. Buat rekan tektokannya Udin yang

hanya butuh sedikit lagi pemantik agar celetukannya semakin tidak terkontrol

sehingga membuat karakter utama kita terus menerus pusing tujuh keliling di

kala mencari kebenaran soal Mbak Kunti.

Pun begitu, meski Pelukis Hantu agak sedikit bermasalah di

sektor drama yang kurang greget dan titik penyelesaiannya pun tidak seemosional yang diharapkan,

film masih jago dalam hal bersenang-senang. Membuktikan bahwa Arie adalah