Waschtag – warum (und wie!) du deine Stoffe vor dem Zuschnitt waschen solltest 25 Aug 2020 6:19 AM (4 years ago)

Kennen wir das nicht alle: Die heiß erwartete Stoffbestellung trifft ein, das Schnittmuster liegt schon fertig ausgeschnitten bereit und der Feierabend ist für den Zuschnitt geblockt – aber hier fehlt noch ein Schritt!

Was viele Nähbegeisterte nicht wissen: Ohne Vorwaschen des Stoffs könnt ihr euer Nähprojekt schon von Anfang an zum Scheitern verurteilen.

Stellt euch vor: Ihr investiert viele Stunden in den Zuschnitt und das Nähen, führt das Kleidungsstück stolz aus, schmeißt es in die Waschmaschine – und nach dem Waschen passt es nicht mehr. Stoff eingelaufen. Alles umsonst!

Das ist aber nur ein Szenario. Tatsächlich gibt es viele verschiedene Gründe, Stoffe vor der Weiterverarbeitung zu Waschen. Ich rate dringend dazu und wasche fast jeden Stoff, der durch meine Hände geht.

Warum solltest du deine Stoffe vor dem Nähen waschen?

- Stoffe können einlaufen. Manchmal hat man Glück und die Veränderung ist kaum wahrnehmbar. Manchmal ist aber das Gegenteil der Fall und der Stoff kommt schmaler aus der Waschmaschine, als man denkt.

- Ausbluten. Was ein bisschen nach Game of Thrones klingt, beschreibt in der Textilverarbeitung das Auswaschen von überschüssigen Farbstoffen. Gerade bei dunklen, blauen Denim- und roten Stoffen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Farbstoffe im Herstellungsprozess nicht komplett ausgewaschen wurden.

Bedeutet: Wascht ihr einen Stoff oder ein Kleidungsstück aus einem ungewaschenen Stoff zusammen mit anderen Kleidungsstücken, erlebt ihr vielleicht eine böse Überraschung. Ihr lauft Gefahr, dass die anderen Kleidungsstücke einem Farbbad ausgesetzt werden und nach dem Waschgang eine andere Farbe angenommen haben. - Chemikalien: Habt ihr schon mal einen Stoff ausgepackt, der nach Plastik oder Chemie gerochen hat? Oft ist für uns Verbraucher:innen nicht ersichtlich, wie der Stoff behandelt wurde. Neben Farbstoffen gibt es auch Chemikalien, die dem Stoff zum Beispiel mehr Festigkeit oder Glanz verleihen.

- Manche Stoffe sind dafür designet, dass sie vor dem Zuschnitt gewaschen werden. Beispiel: Manche Crêpe-Stoffe müssen vorher gewaschen werden – erst durch das „Schrumpfen“ bestimmter eingewebter Fäden im Waschprozess zieht sich das Gewebe zusammen. So entsteht die unregelmäßige Textur. Dadurch büßt der Stoff meist noch etwas in seiner Größe ein – würde das beim fertigen Kleidungsstück passieren, wäre das ein Super-GAU.

Stoffe vorwaschen: Das solltest du beachten

- Kanten versäubern: Tut eurer Waschmaschine einen Gefallen, versäubert die Schnittkanten des Stoffes vor dem Waschen. Beim Waschen lösen sich aus der offenen Kante Fäden – und je mehr Stoffe ihr wascht, desto mehr Fäden landen irgendwo im Inneren der Waschmaschine. Nicht gerade gut für eine lange Lebensdauer eures Geräts.

Außerdem kommt der Stoff an den offenen Kanten stark verzogen aus der Waschmaschine. Trust me, I know.

Dadurch verliert ihr jedes Mal einige Zentimeter an jeder Seite, die ihr nicht für den Zuschnitt benutzen könnt. Meiner Erfahrung nach können das insgesamt gut 20 Zentimeter sein. Bei 1,5 m Gesamtlänge macht das einiges aus. - Aufteilen: Was bei der normalen Wäsche gilt, gilt auch hier: Ähnliche Farben und Stoffe zusammen waschen.

Denim / Jeansstoffe wasche ich lieber einzeln, da sie oft stark mit Farbstoffen bearbeitet wurden, die ausbluten können.

Ihr müsst aber nicht jeden Stoff einzeln waschen. Ich wasche oft mehrere gleichartige Stoffe gemeinsam, zum Beispiel einen dunkelgrünen und einen dunkelblauen Leinenstoff und einen dunkelblauen Baumwollstoff. Oder einen hellblauen, einen gelben und einen rosa Leinenstoff. Weiße Stoffe wasche ich mit der weißen Wäsche zusammen, andere helle und mittlere Stoffe mit der restlichen Wäsche.

Warum? Bei hellen Stoffen ist die Gefahr, dass sie ausbluten, meiner Erfahrung nach wesentlich geringer. Und ihr spart Wasser und Strom, wenn ihr mehrere Stoffe gemeinsam oder zusammen mit der restlichen Wäsche wascht. - Waschmaschinenprogramm bzw. Waschmaschineneinstellungen:

Die häufigste Frage zu diesem Thema lautet: Mit welcher Temperatur soll ich den Stoff waschen?

Das kommt drauf an. Außerdem gibt es noch weitere Faktoren, die ihr euch durch den Kopf gehen lassen solltet und nach denen ihr das Waschmaschinenprogramm wählen solltet:

- Material: Seide, feine Spitze und andere empfindle Stoffe generell im Schonwaschgang; Denim, Twill und Köper halten eher mehr aus.

- Schleudergang: Auch diesen Faktor solltet ihr eurem Stoff anpassen. Klar, Denim ist robust und Seide empfindlich. Aber war euch bewusst, dass Leinenstoffe Reibung nicht gut vertragen? Viel Reibung sorgt bei Leinenstoffen schneller dafür, dass sie sich abnutzen. Ich stelle bei Leinenstoffen den Schleudergang immer etwas niedriger ein.

- Waschmittel: Die meisten Stoffe wasche ich mit einem Universalwaschmittel.

Weichspüler benutze ich generell nicht. Wenn ihr gerne Weichspüler benutzen möchtet, macht euch vorher schlau, ob der Weichspüler für den Stoff bzw. die Fasern geeignet ist. Beachtet auch, dass Elasthan durch den Weichspüler angegriffen wird.

Seide und feine Stoffe wie Chiffon wasche ich mit einem Feinwaschmittel. - Temperatur: Im Onlineshop wird in der Regel eine Waschempfehlung gegeben, an die ihr euch halten könnt.

Kauft ihr einen Stoff vor Ort im Geschäft oder auf dem Markt und habt keine Artikelbeschreibung zum Nachschauen, haltet euch an an die Empfehlungen für den empfindlichsten Bestandteil.

Beispiel: Ein Baumwoll-Seide-Gemisch schonender waschen als einen reinen Baumwollstoff.

In der Ausbildung habe ich außerdem folgenden Merksatz gelernt:

Stoffe so waschen, wie ihr das fertige Kleidungsstück waschen wollt.

Näht ihr ein Kleidungsstück für den Sport oder für Kinder, das ihr auch mal mit 60° waschen wollt? Dann wascht auch den Stoff mit 60° vor. Stellt euch vor, ihr wascht den Stoff mit 30° vor, nur damit das fertige Kleidungsstück dann nach dem ersten heißen Waschgang eingeht. Ziemlich ärgerlich!

- Material: Seide, feine Spitze und andere empfindle Stoffe generell im Schonwaschgang; Denim, Twill und Köper halten eher mehr aus.

- Die Ausnahme der Regel:

Wollstoffe wasche ich generell nicht. Erstens sind sie sehr empfindlich, was das Waschen angeht. Zweitens saugen sie sich mit so viel Wasser voll, dass das Trocknen sehr langwierig und mühsam wäre (mehr dazu weiter unten). Drittens (hier greift wieder die „Stoffe waschen wie das fertige Kleidungsstück“-Regel): Aus Wollstoffen nähe ich in der Regel Mäntel und Jacken, die oft mit aufwendigeren Nähtechniken entstehen und auch allerlei andere „Inhalte“ haben, die ich nicht unbedingt in die Waschmaschine schmeißen würde, zum Beispiel Schulterpolster. Solche Kleidungsstücke gibt man am ehesten in die Reinigung – und da sie dort auch nicht in eine Waschmaschine gegeben werden, wo der Stoff womöglich einläuft, muss er auch nicht vorgewaschen werden.

Vielleicht habt ihr schon mal den Satz „Wolle reinigt sich selbst“ gehört. Durch die Faserbeschaffenheit bleiben Verschmutzungen – wenn überhaupt – oft nur oberflächlich haften und lassen sich gut mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste entfernen.

Ab auf die Leine – Stoffe trocknen

Hurra! Der Waschgang ist fertig, die Stoffe kommen aus der Waschmaschine – und jetzt?

Da ich weder Garten, noch Terrasse, noch Balkon, noch Trockner habe, kann ich euch nur erzählen, wie ich meine Stoffe in der Wohnung trockne.

Ich falte den Stoff rechts auf rechts entlang des Fadenlaufs, sodass die Webkanten aufeinander liegen und die rechte Seite innen ist.

So kann ich den Stoff nach dem Trocknen entweder schön zusammenlegen und in der Stoffkiste verstauen, oder ich lege ihn gleich auf den Zuschneidetisch und kann loslegen. Da die rechte Seite innen liegt, kann ich auf dem Stoff so viel rumzeichnen, wie ich will, denn die linke Seite liegt nach meiner Faltart außen. Dadurch ist die „schöne“, nämlich die rechte Seite auch beim Lagern vor womöglichen Verunreinigungen geschützt.

Den längs gefalteten Stoff hänge ich dann auf den Wäscheständer. Bei längeren Stoffstücken hänge ich ihn so auf, dass er über mehrere Streben verteilt ist. Die Bögen berühren dabei nicht den Boden.

Ich empfehle, die Stoffe nicht zu dicht aufzuhängen. Lasst zwischen den Stücken etwas Platz, indem ihr eine oder mehrere Streben frei lasst. So beschleunigt ihr auch die Trocknung.

A propos: Ich stelle den Wäscheständer in die Nähe eines Fensters, damit die Sonne und der Luftzug das Trocknen beschleunigen.

Stoffe vorwaschen zur Gewohnheit machen

Bevor jetzt jemand sagt: Ich bin viel zu ungeduldig!, hear me: Die Zeit ist gut investiert. In den meisten Fällen sind unsere Nähprojekte gar nicht so dringend, wie wir uns selbst gerne einreden.

Es lohnt sich, das Stoffe vorwaschen zur Gewohnheit zu machen. Ich wasche die Stoffe in der Regel sofort. Paket auf, Overlock an, und ab in die Waschmaschine. Boom!

In unter zwei Stunden ist das Programm dann durch und ich kann die Stoffe aufhängen. Meist trocknen die Stoffe dann über Nacht und können am nächsten Tag schon verwendet werden.

Durch diese Angewohnheit kalkuliere ich die Wasch- und Trockenzeit schon mit in das Nähprojekt ein. Dadurch setzt die Ungeduld gar nicht ein, da mir von Anfang an klar ist, dass dieser Schritt dazu gehört.

Als Wasser- und Energieverschwendung sehe ich den Schritt auch nicht. Erstens wasche ich in der Regel mehrere Stoffstücke und/oder restliche Wäsche zusammen. Zweitens bringt es keinem etwas, wenn das fertige Kleidungsstück einläuft – das ist ärgerlich und bedeutet erst recht verschwendete Ressourcen.

Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich für euch. Integriert das Stoffe vorwaschen in eure Nähprojekte!

Wenn meine Tipps euch gefallen haben, speichert den Beitrag gerne ab und teilt ihn auf Pinterest und Instagram!

Speichere den Beitrag auf Pinterest:

Der Beitrag Waschtag – warum (und wie!) du deine Stoffe vor dem Zuschnitt waschen solltest erschien zuerst auf Rat und Naht.

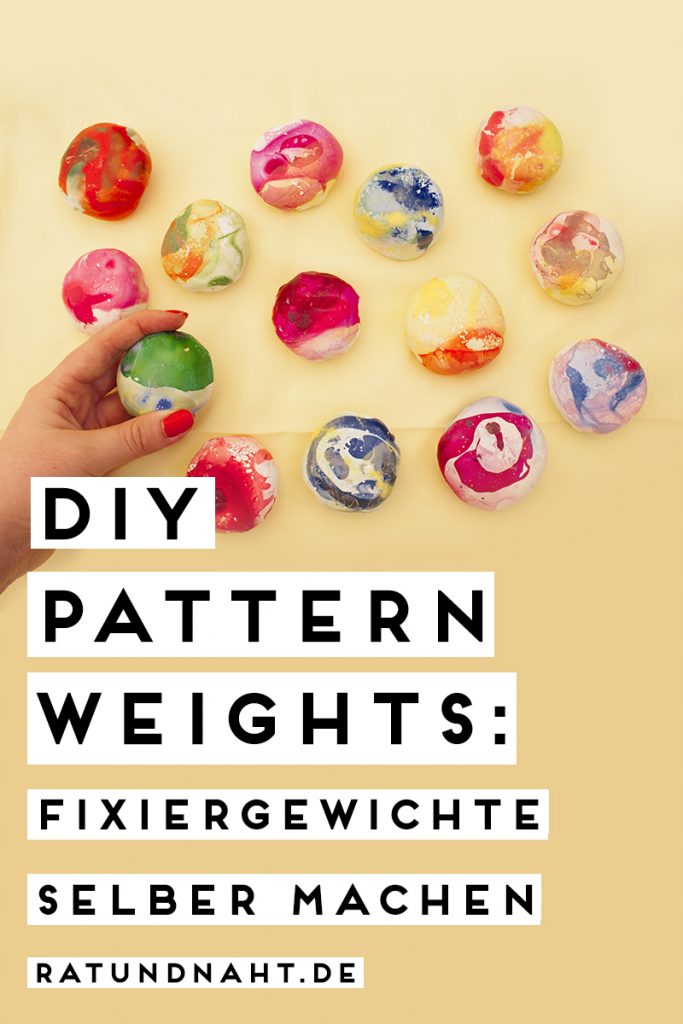

DIY Patternweights: Fixiergewichte selber machen 14 Nov 2017 8:49 AM (7 years ago)

Enthält Affiliate-Links: Wenn ihr über einen Link, der mit * gekennzeichnet ist, etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision – ohne zusätzliche Kosten für euch.

Über dem Zuschneidetisch im Maßatelier hing auf Augenhöhe ein Regalbrett. Alle Helfer, die wir zum Zuschneiden benötigt haben, lagen dort griffbereit: Papier- und Stoffscheren, Schneiderkreide, Markierstifte, Rasierklingen (ja, richtig gelesen), Lineale… und eine Schachtel mit Gewichten.

Diese waren rund, mit circa vier Zentimetern Durchmesser, und relativ flach. Nicht mehr als drei Zentimeter hoch, würde ich sagen.

Gewichte zum Zuschnitt? Oh ja: Besonders rutschige Stoffe haben wir damit beschwert und so vom hin und her Rutschen gehindert. Um möglichst viel Stoff zu sparen, hat unsere Meisterin oft gefühlt mehr Zeit mit dem Verschieben von Schnittteilen auf dem Stoff verbracht als mit dem Zuschnitt an sich. Das Stecken mit Stecknadeln wäre da viel zu aufwändig gewesen; stattdessen haben die Gewichte die Teile an Ort und Stelle gehalten, bis alle Positionen zu ihrer Zufriedenheit waren.

Und sie haben, bei ganz simplen Schnitten, die Stecknadeln ganz ersetzt.

Meine Chefin hatte mit einem Labelmaker ihren Namen auf die Gewichte angebracht. Sie hat behauptet, dass ihre handlichen Gewichte ein starkes Neidobjekt in der Meiserschule gewesen sind und sie Angst gehabt hatte, dass diese Füße bekommen würden.

Diese Gewichte waren von einem Fachhändler für Schneiderzubehör und – ihre Worte – sauteuer.

Aber sowas lässt sich doch bestimmt selber machen, habe ich mir gedacht. Ein bisschen recherchiert und ausprobiert. Und euch diese Anleitung mitgebracht, wie ihr Schnittmusterbeschwerer selbst machen könnt.

Schnittmusterbeschwerer / Fixiergewichte selbst machen

Ich kenne die selbstgenähten Beschwerer, die mit Reis, Sand oder ähnlichem gefüllt werden. Ich wollte aber etwas Schwereres, das sich auch etwas hochwertiger anfühlt.

Wichtig war mir, dass die Gewichte relativ klein sind, bei einem ausreichenden Gewicht. Handlich sollten sie sein und trotzdem schwer genug, um Schnittmuster und Stoff auch festzuhalten.

Auf Etsy bietet der Shop Oh Sew Quaint Fixiergewichte in Donut- und Pralinenform an. Nett anzusehen, aber ich bin keine Süße. Das war mir schon wieder zu viel Chichi.

Meine DIY Fixiergewichte sollten minimalistischer sein.

Fixiergewichte selber machen: Materialliste

Diese Materialien habe ich verwendet – die meisten davon bekommt man im Baumarkt.

- Bauscheiben aus Metall – 13,5 x 44 mm*

- Lufttrocknende Modelliermasse (Fimo Air*)

- Dünner Draht*

- Zange

- Klarlack*

Die Bauscheiben bilden den Kern der Gewichte. Ihr könnt auch eine andere Größe verwenden. Bedenkt aber, dass ihr damit auch das Gewicht beeinflusst.

Für die Ummantelung habe ich Fimo Air verwendet. Die Masse trocknet an der Luft und lässt sich wie Ton verarbeiten. Die Oberflächen werden schön glatt, ohne Fingerabdrücke und ähnliches. Im trockenen Zustand lässt sie sich noch bearbeiten: bemalen, lackieren, feilen, einritzen, alles kein Problem.

Anleitung: Fixiergewichte zum Schnittmuster beschweren selbst machen

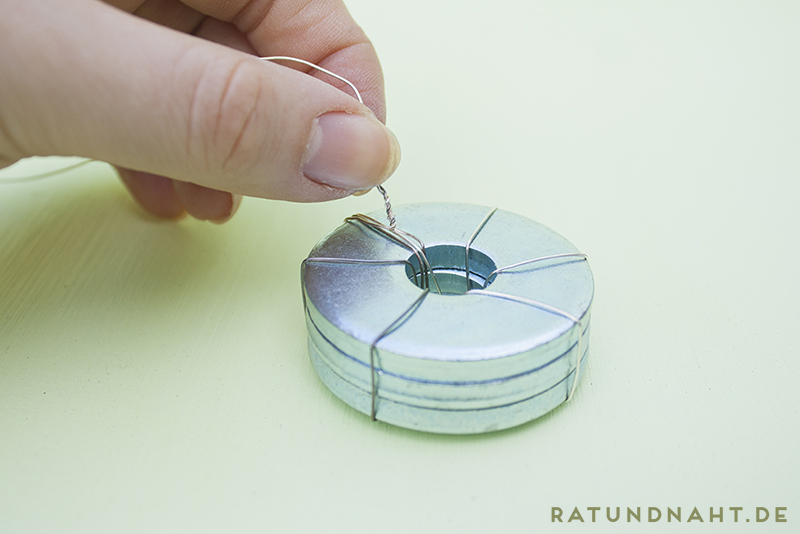

Schritt 1: Bei mir bilden drei Scheiben den Kern eines Gewichts.

Meine Scheiben hatten eine Seite, die etwas abgerundeter war. Die andere war etwas scharfkantiger.

Ich habe die Scheiben so aufeinander gelegt, dass die abgerundeten Kanten bei den äußeren Schreiben nach außen gezeigt haben.

Wenn später die Modelliermasse angebracht wird, wird diese dann nicht von den Kanten „zerschnitten“ und es fällt leichter, die Masse gleichmäßig zu verteilen.

Die Enden habe ich verdreht und somit fixiert. Wenn das Ende am inneren Loch liegt, können die verdrehten Enden einfach dort hinein gesteckt werden und drücken sich später nicht durch die Modelliermasse.

Für eine quick & dirty Version reichen bestimmt auch ein paar Tropfen Heißkleber, um die Scheiben zusammen zu halten.

Schritt 2: Das innere Loch kann dazu führen, dass sich dort Luft sammelt. Beim Umschließen der Ringe mit der Modelliermasse können dann nervige Blasen entstehen, oder die Masse sackt in das Loch ab. Daher habe ich die Löcher mit einem Stück der Masse gefüllt, den Überschuss platt gedrückt und sie somit verschlossen.

Bei den nächsten Schritten empfehle ich dringend eine Unterlage. Am besten wasserresistent! Ich habe ein Stück Malerfolie genommen.

Brecht ein Stück der Modelliermasse ab. Meins war circa 3 x 3 cm groß – da müsst ihr aber ein bisschen herum probieren, was zu groß und was zu klein ist.

Rollt die Masse aus oder drückt sie, wie ich, mit der Handfläche flach. Wichtig ist, dass die Masse nicht zu dünn wird: circa 3 mm sollte sie noch dick sein.

Schritt 4: Schlagt jetzt die Seiten ein und bedeckt den Kern mit der Modelliermasse. Wenn euer ausgerolltes Stück etwas zu klein war, könnt ihr noch ein kleines Stück ausrollen und den noch sichtbaren Kern damit bedecken. In Schritt 5 werden die Ränder durch Wasser miteinander verbunden, man sieht später keinen Übergang mehr.

Ich habe die Gewichte leicht angedrückt, damit eine Seite wirklich schön glatt wird und eben auf einer Fläche steht.

Ist die Oberfläche beim Anfassen trocken? Dreht die Gewichte um, denn an der Unterseite sammelt sich eventuell Feuchtigkeit. So kann die Unterseite auch durchtrocknen.

Fertig!

Jetzt könnt ihr die Gewichte nach Laune und Präferenz gestalten: Ihr könnt eure Initialien einritzen, Stempel benutzen, sie mit Acrylfarbe bemalen, Figürchen drauf kleben, Serviettentechnik, Sticker, was auch immer euch einfällt!

Nur mit z.B. Wasserfarbe wäre ich vorsichtig, da ich mir vorstellen kann, dass das Material beim Kontakt mit Wasser wieder weich wird.

Den marmorähnlichen Effekt habe ich mit Nagellack erzeugt: Ich habe eine Schale mit Wasser gefüllt, ein paar Tropfen Nagellack hinein gegeben und diese dann mit den Gewichten aufgesammelt.

Ich würde euch empfehlen, die Gewichte abschließend mit einem Klarlack zu versehen. Ich habe einen matten Lack aus der Spraydose verwendet.

Diese Gewichte sind doch auch ein tolles Geschenk für eine nähende Freundin, oder?

Nachgemacht? Super! Zeigen, bitte!

Ich freue mich, wenn ihr meine Anleitung ausprobiert. Bei Verständnisfragen könnt ihr mir gerne ein Kommentar schreiben! Ich freue mich natürlich auch über Verlinkungen und eure fertigen Werke.

Auf Social Media könnt ihr mich gerne mit @ratundnaht und/oder dem Hashtag #ratundnaht markieren, wenn ihr eine meiner Anleitungen benutzt habt.

Speichert die Anleitung auf Pinterest für später:

Der Beitrag DIY Patternweights: Fixiergewichte selber machen erschien zuerst auf Rat und Naht.

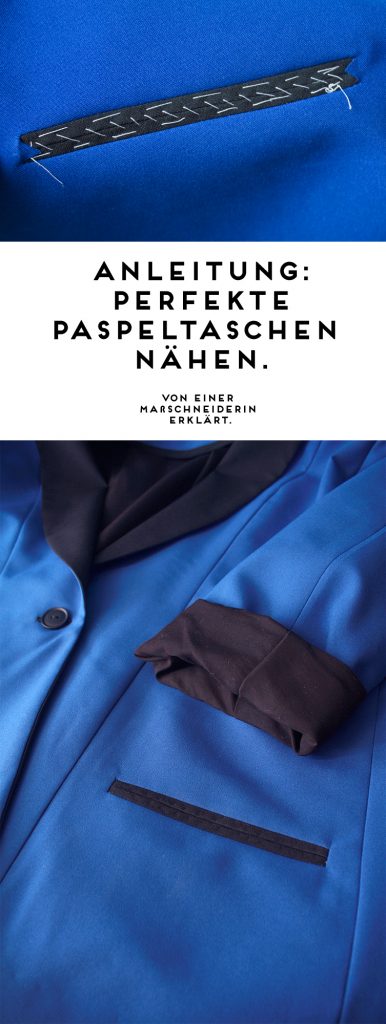

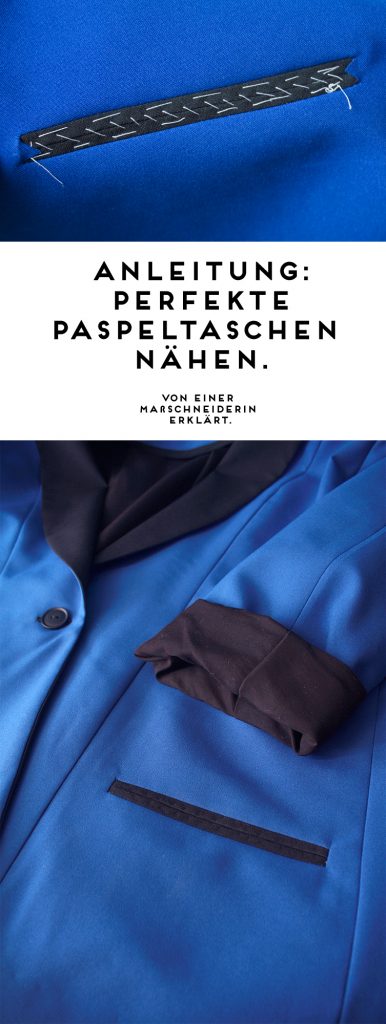

Anleitung: Paspeltasche nähen, von einer Maßschneiderin erklärt 30 Oct 2017 12:00 AM (7 years ago)

Paspeltaschen waren in meiner Ausbildung ein Angstgegner. Wir hatten nie die Zeit, sie zu üben, und wenn wir welche nähen mussten, mussten wir Azubis immer erst nochmal alle Schritte durchsprechen. Immerhin wird Stoff eingeschnitten – irreversibel!

Aber keine Angst: Mit meiner Anleitung lernt ihr, wie ihr Paspeltaschen nähen könnt. Mit perfekter Optik und Insider-Tipps, mit denen die Paspeltaschen richtig schön werden. Erklärt von einer Maßschneiderin.

Paspeltasche nähen: Zutaten

Für die Paspeln braucht ihr pro Tasche ein Stück Stoff im schrägen Fadenlauf. Das ist extrem wichtig: nur im schrägen Fadenlauf legen sich die Paspeln richtig schön.

Meine Empfehlung für die Größe des Paspelstücks: Rundum ca. 3 cm größer als die fertigen Taschenmaße. Ihr kennt das bestimmt: lieber später ein bisschen Stoff wegschneiden, als mit zu wenig dastehen und versuchen zu müssen, mit ein paar ausfransenden Millimetern das Ganze zu retten.

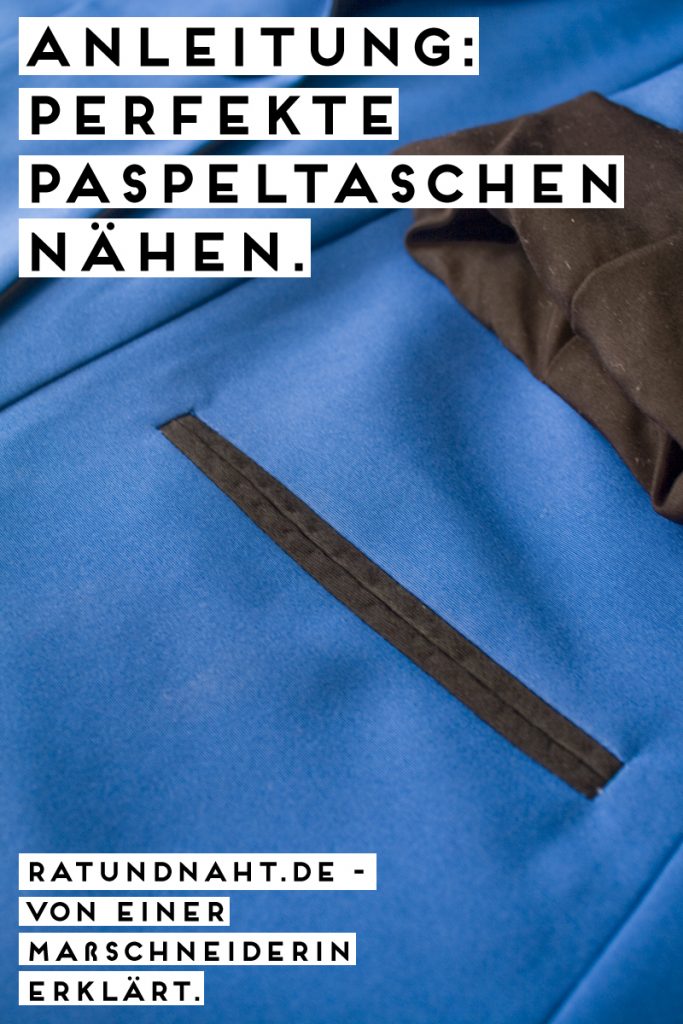

Links seht ihr meine Paspelstreifen, einer für jede Tasche. Rechts ist mein Taschenbeutel. Ich schneide immer ein großes Rechteck zu, das in der Breite ungefähr dem Paspelstreifen entspricht. Ich schneide es doppelt so lang, wie die Tasche sein soll.

Den Taschenbeutel nähe ich so an, dass er später an der unteren Kante im Bruch liegt (siehe unten) – somit spare ich mir eine Naht. Wie das Ganze zusammen kommt, werdet ihr im Verlauf der Anleitung sehen.

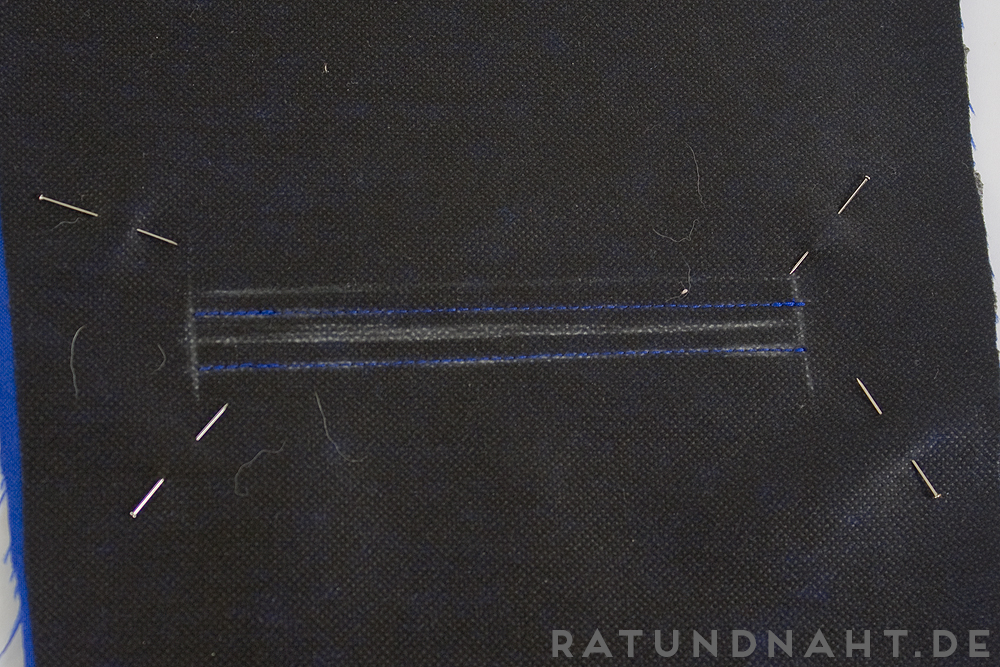

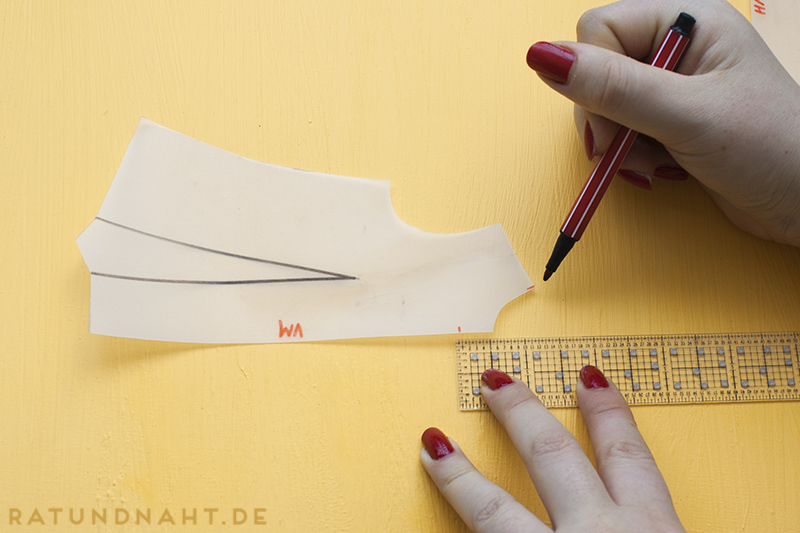

Schritt 1: Taschenposition auf die linke Seite des Stoffs übertragen.

Benutzt ihr ein Schnittmuster, bei dem eine Paspeltasche vorgesehen ist? Vermutlich ist die Taschenposition dort vorgegeben. Übertragt die Markierungen auf den Stoff, entweder mit einem Faden, oder, wie ich, mit Kreide oder Markierstiften.

Ich stecke hierzu an den Positionen Nadeln durch das Schnittmuster, hebe es leicht an, und markiere die Nadelposition auf dem Stoff.

Ihr könnt problemlos zwei Lagen gleichzeitig markieren, wenn ihr die Schnittteile aufeinander gesteckt lasst.

Bei dem Blazer, an dem ich auf den Bildern nähe, war keine Paspeltasche vorgesehen.

Ich habe mir selbst überlegt, wo die Tasche sitzen soll, und dort meine Markierungen angebracht.

Markiert die Endpunkte der Tasche mit vertikalen und die Mitte der Tasche – hier werden später die Paspeln aufeinander treffen – mit einer horizontalen Linie.

Achtet darauf, dass die vertikalen Linien im rechten Winkel zur Mittellinie verlaufen.

Später wird links und rechts dieser Mittellinie genäht; auf sie selbst wird keine Naht gesetzt, sie dient nur als Hilfslinie und Positionsmarkierung.

Ich habe für meine Paspeln eine Breite von 0,5 cm gewählt. Diese schmalen Paspeln sind die Klassiker, die man in der Regel an Blazern und Anzügen findet.

Je nach Geschmack könnt ihr die Paspeln auch breiter machen. Denkt dann aber beim Zuschnitt des Paspelstreifens daran, dass sich eure Taschengröße, speziell die Breite, ändert, und ihr eventuell mehr Stoff braucht.

Wenn ich mit der Kante meines Nähfüßchens an der Mittellinie entlang nähe, habe ich genau diesen Abstand von 0,5 cm.

Die Nähfüßchen von Haushaltsnähmaschinen sind in der Regel etwas breiter. Daher würde ich euch raten, noch zwei Hilfslinien einzuzeichnen: Ober- und unterhalb der Mittellinie im Abstand von 0,5 cm (bzw. eurer gewünschten Paspelbreite).

Hier ist wirklich Präzision gefragt! Achtet darauf, dass der Abstand durchgehend gleich ist.

Schritt 2: Paspel-/Schrägstreifen in Position bringen.

Der Paspelstreifen wird auf der rechten Seite festgesteckt; genäht wird dann von links anhand unserer Markierungen.

Der Streifen soll mittig an der Mittellinie liegen. Achtet darauf, dass er nicht schräg liegt und nach oben und unten ungefähr gleich viel Stoff vorhanden ist. (Ratet mal, wer schon mal den Schrägstreifen frei Schnauze gesteckt hat und dann zu wenig Stoff auf einer Seite für die Paspel hatte? Yup.)

Um auf der rechten Seite Anhaltspunkte zu haben, stecke ich mir von links Nadeln: Quer an den Endpunkten und eine oder zwei auf der Mittellinie.

Ich lege den Paspelstreifen auf die Hälfte und lege den Bruch an den horizontal gesteckten Nadeln, die der Mittellinie entsprechen, an.

Dann klappe ich den Paspelstreifen auf und stecke ihn fest. Die Mitte liegt jetzt relativ genau auf der Mittellinie der Tasche.

Beim Feststecken reichen meiner Erfahrung nach vier Nadeln, eine in jeder Ecke des Paspelsteifens. Diese stecke ich schräg, so dass die Spitze zur Mitte des Werkstücks zeigt. Achtet darauf, dass der Steifen schön glatt liegt und sich keine Weite einschiebt.

Im Bereich eurer Markierungen solltet ihr keine Nadeln stecken, denn gleich wird dort genäht.

Schritt 3: Paspel annähen.

Näht jetzt anhand eurer Markierungen die Paspel fest: Entweder orientiert ihr euch wie ich an der Mittellinie und näht füßchenbreit links und rechts (bzw. ober- und unterhalb davon).

Oder ihr näht exakt (!) auf den eigezeichneten Hilfslinien.

Auf der Mittellinie wird nicht genäht.

Damit später keine Nähte zu sehen sind, wählt am besten ein Garn in der Farbe eurer Paspel. Ich habe mit Blau genäht, damit die Schritte besser nachvollziehbar sind.

Ganz, ganz wichtig: Die Nähte oben und unten sollen jeweils auf der exakt gleichen Höhe anfangen und enden. Lieber schießt ihr einen Stich über die eingezeichnete vertikale Linie hinaus, als dass eine Naht einen Stich länger ist als die andere.

Nein, in diesem Fall ist das nicht übertrieben und ja, diese Exaktheit ist hier wirklich angemessen.

Bei einer Paspeltasche sieht man es sofort, wenn die Nähte nicht bündig enden.

Verriegelt die Naht gut.

Schritt 4: Tasche einschneiden.

Okay, in eine Tasche muss man reingreifen können. Bisher haben wir nur ein Stoffstück auf ein Schnittteil genäht.

Jetzt werden die Scheren gezückt und der Stoff eingeschnitten.

Scary!

Nein, alles halb so wild. Aber da wir in ein Schnittteil hinein schneiden, solltet ihr vorher nochmal in euch gehen, ob ihr auch alle Schritte richtig befolgt habt.

Bei diesem Schritt hilft euch eine kleine spitze Trennschere enorm weiter. Mit einer kleinen Schere habt ihr einfach viel mehr Kontrolle auf so engem Raum.

Fangt in der Mitte der Tasche an: Das gilt sowohl horizontal als auch vertikal.

Schneidet exakt entlang der Mittellinie beide Schichten, also Schnittteil und Paspel, bis ca. 1 cm vor der vertikalen Endmarkierung auf.

Nochmal, weil es so wichtig ist: Hört ca. 1 cm vor Ende der Markierung auf, zu schneiden. Schneidet genau (!) in der Mitte der Nähte, also entlang der eingezeichneten Mittellinie.

Unten seht ihr, dass ich mir ca. 1 cm vor der Endmarkierung eine zweite vertikale Linie eingezeichnet habe. Somit vergesse ich im Eifer des Gefechts nicht, vorher mit Schneiden aufzuhören.

1 cm würde ich als Minimum an Abstand bezeichnen; ihr könnt auch schon 1,5 cm vorher mit Schneiden aufhören, weniger als 1 cm Abstand würde ich nicht empfehlen.

Hier kommt es nicht auf den Millimeter an. Hauptsache, der horizontale Schnitt hat etwas Abstand zum Nahtende.

Achtung, wichtig: Die nachfolgenden Schritte beziehen sich nur auf die Schicht des Schnittteils, bei mir also den blauen Stoff.

Achtet darauf, dass ihr wirklich nur in diese Schicht einschneidet und nicht in den Paspelstreifen.

Denkt euch eine schräge Linie vom Ende eures Schnitts zum allerletzten Stich der Naht.

Schneidet das letzte Stück so schräg ein.

Schneidet dabei wirklich bis gaaaanz kurz vor den letzten Stich der Naht ein.

Macht diese schrägen Schnitte an jeder Seite, oben und unten.

Der Tascheneingriff wäre damit aufgeschnitten.

Fehlt noch ein Teil der Paspel, die bisher nur teilweise eingeschnitten ist: Schneidet den Paspelstreifen vollends auf, von Anfang bis Ende. Auch auf den restlichen Zentimetern, die noch nicht eingeschnitten sind, solltet ihr mittig schneiden.

Schritt 5: Paspeln anfertigen und fixieren.

Zieht beide Hälften des Paspelstreifens durch den eigeschnittenen Tascheneingriff auf die linke Seite.

Von rechts habt ihr ein rechteckiges Fenster (siehe unten). Rechts seht ihr eins der Dreiecke, die an den Enden entstanden sind, nachdem ich den Stoff schräg eingeschnitten habe.

Ab ans Bügeleisen: Bügelt die Nahtzugaben der beiden Paspelstreifen und Oberstoff auseinander. Die Nahtzugabe der Paspel zeigt nach oben, in den Tascheneingriff hinein.

Legt jetzt den Paspelstreifen um diese hochstehende Nahtzugabe herum, sodass die Kante des Paspelstreifens weg vom Tascheneingriff zeigt.

Ich persönlich bin kein Fan von Handnähen und vermeide es, wann immer es geht; meine Ausbilderin hat das ähnlich gesehen. Dass bei dem nächsten Schritt von Hand geheftet wird, ist also ein großes Zugeständnis.

Mit den Händen hat man ein sehr gutes Gefühl dafür, ob die Paspel schön satt um die Nahtzugabe herum liegt; versucht man das ohne vorheften mit dem Bügeleisen, hat man viel weniger Kontrolle darüber und muss oft korrigieren, da die Paspeln nicht gleichmäßig werden.

Nehmt Nadel und Heftfaden und arbeitet euch Stück für Stück vor: Legt die Paspel um die Nahtzugabe, und zwar so, dass sie schön satt an der Kante der Nahtzugabe liegt, und fixiert die Paspel mit einem Heftstich.

Wiederholt diesen Schritt, bis ihr beide Seiten separat mit der Heftnaht fixiert habt.

Als nächstes heften wir die Paspeln zusammen. So verschiebt sich beim weiteren Arbeiten nichts und die Tasche klafft später nicht auf, sondern die Paspeln sitzen immer schön Stoß an Stoß.

Ich nähe einen vertikal geraden Stich, um die Paspeln zu fixieren. So können sich die Paspeln nicht gegeneinander verschieben.

Von rechts sind schräge Stiche zu sehen.

Zieht die Stiche nicht zu fest an, damit ihr die Paspel auch gut legen könnt.

An dieser Stelle bügle ich die Paspeln, damit die Form fixiert wird. Durch die Heftnähte geht das problemlos ohne Verschieben.

Um die Form dauerhaft zu fixieren, werden die Paspeln festgenäht.

Genäht wird auf der Nahtzugabe, also dem Teil, der stehen bleibt, wenn man entlang der Mittellinie einschneidet.

Legt das Schnittteil mit der linken Seite nach oben und klappt es so, dass der Paspelstreifen unten und die Nahtzugabe oben liegt.

Die im unteren Bild sichtbare Naht ist die Naht, mit der ich die Paspelstreifen 0,5 cm von der Mittellinie entfernt festgenäht habe.

Näht auf der Seite der Nahtzugabe direkt neben dieser Naht durch die Lagen Paspelstreifen und Nahtzugabe.

Schritt 6: Taschenenden nähen.

Längs sind die Paspeln fixiert. Die kurzen Endstücke, die quer verlaufen, müssen jetzt gesichert werden.

Klappt das Schnittteil um.

Die Nähte geben euch vor, an welcher Stelle ihr das Schnittteil umklappen könnt.

Näht das Dreieck auf den Paspelstreifen direkt an der umgeklappten Kante fest. Die Naht soll direkt am Ende des „Taschenfensters“ verlaufen.

An dieser Stelle sind die Paspeln fertig. Das Großteil ist geschafft! Fehlt nur noch der Taschenbeutel.

An dieser Stelle sind die Paspeln fertig. Das Großteil ist geschafft! Fehlt nur noch der Taschenbeutel.

Schritt 7: Taschenbeutel annähen.

Achtet bei den nächsten Schritten darauf, welche Seite des Schnittteils oben und unten ist – eine Tasche, die nach oben zeigt, ist eher unpraktisch.

Also: Nehmt den Taschenbeutel zur Hand. Zuerst nähe ich immer den Beutel an der oberen Kante an.

Legt ihn bündig mit der offenen Kante des Paspelstreifens. Näht ihn fest, und zwar auf der Naht, mit der ihr die Paspeln in Schritt 5 fixiert habt.

Ebenso verfahre ich mit der unteren Kante: Ich nähe die untere Kante des Taschenbeutels in der Fixiernaht der unteren Paspel fest.

Jetzt solltet ihr eine Art Stofftunnel haben, der oben und unten an den Paspeln festgenäht ist:

Ich lege den Tunnel flach hin, so, wie die Tasche später liegen würde: Mit dem Boden nach unten, Richtung Saum. Auch hier heißt es: Aufgepasst. Der Taschenbeutel ist schneller in die falsche Richtung genäht, als gedacht – mit einer Tasche, die nach oben zeigt, ist nicht so viel anzufangen.

Wenn ihr den Taschenbeutel wie beschrieben hinlegt, bildet sich an einer Stelle ein Bruch. Das ist der Taschenboden, sozusagen das untere Ende der Tasche.

Ich klappe meinen Oberstoff zur Seite und ziehe mir eine Verlängerung der Naht, mit der ich die kleinen Dreiecke an den Schmalseiten der Paspeltasche festgenäht habe. Die Linie sollte im rechten Winkel zum Taschenboden verlaufen.

Auf genau dieser Linie nähe ich die Tasche seitlich zu; Dabei nähe ich auch nochmal über die kurzen Nähte an den Dreiecken.

Im unteren Bild könnt ihr erkennen, dass ich der seitlichen Naht am Taschenboden eine kleine Rundung gebe. Dieses Detail habe ich ebenfalls aus der Ausbildung mitgenommen: So sammeln sich keine Krümel in den Taschenecken.

Den überschüssigen Stoff könnt ihr zurückschneiden. Ich würde mindestens 1 cm Zugabe rundum stehen lassen, je nach Stoffart sogar etwas mehr.

Den überschüssigen Stoff könnt ihr zurückschneiden. Ich würde mindestens 1 cm Zugabe rundum stehen lassen, je nach Stoffart sogar etwas mehr.

Damit ist eure Tasche fertig! Glückwunsch!

Die Heftfäden würde ich übrigens erst ganz am Ende entfernen, wenn das komplette Kleidungsstück fertig ist. So könnt ihr den Taschen und dem Kleidungsstück nochmal ein schönes Finish beim Bügeln verpassen. (Aus diesem Grund sind auch bei Kaufkleidung Taschen oft zugeheftet: Sieht am Bügel hängend besser aus und lässt sich leichter bügeln, bevor das Teil dann in den Verkauf kommt.)

Ihr möchtet die Paspeltaschen in Aktion sehen? In meinem Beitrag über den Longblazer mit Schalkragen seht ihr, wie sie am fertigen Kleidungsstück aussehen.

Ausprobiert? Zeigen, bitte!

Ich freue mich, wenn ihr meine Anleitung ausprobiert. Bei Verständnisfragen könnt ihr mir gerne ein Kommentar schreiben! Ich freue mich natürlich auch über Verlinkungen und eure fertigen Werke.

Auf Social Media könnt ihr mich gerne mit @ratundnaht und/oder dem Hashtag #ratundnaht markieren, wenn ihr meine Anleitung benutzt habt.

Speichert die Anleitung auf Pinterest für später:

Der Beitrag Anleitung: Paspeltasche nähen, von einer Maßschneiderin erklärt erschien zuerst auf Rat und Naht.

Anleitung: Matrosenkragen konstruieren – super easy! 17 Oct 2017 11:30 PM (7 years ago)

Wow, der Matrosenkragen ist ja gut bei euch angekommen!

Ich freue mich, dass so viele von euch inspiriert waren und Lust auf Matrosenkrägen haben. In bester Do it yourself-Manier kommt hier die versprochene Anleitung, wie ihr einen Matrosenkragen konstruieren könnt.

Tutorial: Easy peasy Matrosenkragen konstruieren

Es ist nicht schwer, so einen Matrosenkragen zu konstruieren. Ihr solltet jedoch etwas Erfahrung im Umgang mit Schnittmustern haben. Ein gewisses Gespür für Proportionen finde ich auch wichtig, wenn es um das Erstellen von Schnittteilen geht. Und, das Allerwichtigste: Freude am Ausprobieren!

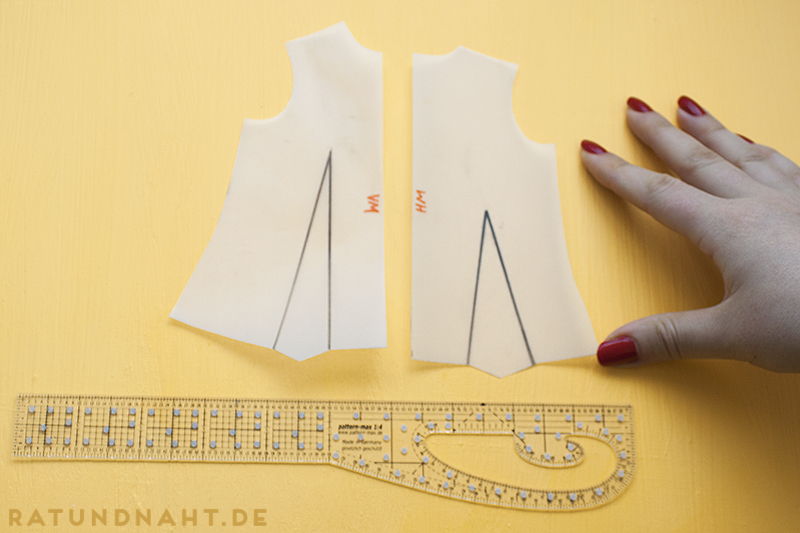

Wie ich den Matrosenkragen konstruiert habe, zeige ich euch anhand eines 1:4-Grundschnittes. Dieser Oberteilgrundschnitt ist ein Viertel so groß wie ein herkömmlicher Schnitt. Süß, oder?

Praktisch, wenn man Dinge ausprobieren möchte. Ätzend, wenn die Änderungen bis aufs i-Tüpfelchen nachgemessen und mit einer Note versehen werden.

Damit der Kragen stimmig aussieht, müsst ihr mit den Proportionen arbeiten. Konstruiert euren Kragen und macht ein Probeteil, das ihr an das Oberteil heften könnt. Seid ihr zufrieden? Prima! Ab an den Stoff!

Habt ihr das Gefühl, dass ihr etwas ändern solltet? Auch gut! Macht diese Änderungen und macht im Zweifelsfall noch ein Probeteil. Hey, wieder was gelernt!

Schnittkonstruktion ist im Schneiderhandwerk Sache der Meisterin oder des Meisters. Das verrät euch schon: Hier kann es ganz schön kompliziert werden! Macht euch nichts draus, wenn ihr auf Anhieb nicht den perfekten Matrosenkragen konstruiert habt und in der Länge, der Breite oder an anderen Stellen nachbessern müsst. Unter uns? Bei den Profis geht es oft mit genauso viel trial and error zu.

Bereit? Los geht’s!

Schritt 1: In den allermeisten Fällen findet ihr einen Matrosenkragen in Kombination mit einem V-Ausschnitt. Daher ist der erste Schritt: V-Ausschnitt einzeichnen. Überlegt euch, wie tief der Ausschnitt sein soll. Macht euch eine Markierung im Vorderteil an der vorderen Mitte, wo der Ausschnitt enden soll.

Um Verwirrung zu vermeiden, habe ich das Schnittteil an der Linie abgeschnitten.

Stellt euch vor, dass der Kragen auf eurer Schulter aufliegt. Wie breit soll diese Stelle sein? Ihr könnt auch ein Lineal auf auf die Schulter auflegen, um das Ganze anhand von Maßeinheiten zu visualisieren.

Zeichnet die Breite, für die ihr euch entschieden habt, im Vorderteil an der Schulternaht ein, ausgehend vom V-Ausschnitt.

Verbindet diesen Punkt mit dem tiefsten Punkt des V-Ausschnitts. Wie ihr seht, habe ich hier auch wieder eine Gerade gezogen. Ihr könnt auch eine leichte Kurve zeichnen.

Bei meinem Schnittteil für den genähten Kragen habe ich diese Gerade durch eine Kurve noch etwas zur Schulter hin abgeflacht. Das hat mir besser gefallen. Also: Probeteile sind wichtig!

Die nächste Frage: Wie breit soll der Kragen hinten sein? (Ihr merkt: Schnittkonstruktion ist nichts für Unentschlossene.)

Ihr könnt den Abstand, den der Kragen zum äußeren Schulterpunkt hat, entlang des Armausschnitts bis zu eurer rechtwinkligen Linie zeichnen. Der Kragen hat dann immer den gleichen Abstand zum Ärmel.

Eine englische Anleitung, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin, empfiehlt, den Kragen zur unteren Kante hin leicht einzustellen. Das habe ich bei meinem Kragen auch gemacht: Ich habe mir eine Kragenbreite überlegt, die ich stimmig zur Breite meines Rückens fand; meine rechtwinklige Linie habe ich so lang gezeichnet, wie der Kragen breit sein soll.

Diese Kragenbreite ist ein paar Zentimeter schmaler als wenn ich den gleichen Abstand zum Armausschnitt gezeichnet hätte.

Legt eure Schnittteile wieder an den Schultern aneinander. Ihr könnt die Teile auch mit Tesa oder Washi-Tape an ein paar Stellen fixieren, damit nichts verrutscht. Ganz wichtig.

Ich benutze dieses semi-transparente Architektenpapier für Schnitte. Relativ günstig, fest, umweltfreundlicher als die Baumarktfolie, und perfekt für die Schnittkonstruktion.

Ihr könnt auch Folie zum Abpausen benutzen oder die Schnittteile durchrädeln.

Zeichnet das zusammengesetzte Schnittteil für den Kragen ab. Ich würde euch empfehlen, die Schulterpunkte mit ein zu zeichnen; diese könnt ihr beim Nähen als Orientierung nehmen.

Ihr könnt jetzt entweder ein Probeteil anfertigen oder, wenn ihr schon mehr Erfahrung in der Schnittkonstruktion habt, gleich ein paar Anpassungen vornehmen: Ich würde z.B. noch den Übergang von Rück- zu Vorderteil etwas abflachen und die Schräge des Vorderteils in eine leichte Kurve ändern.

Solche Dinge seht ihr auch am Probeteil: nehmt einen alten Stoff und zeichnet die Änderungen, die euch auffallen, gleich mit Filzstift ein.

Das Bild unten soll das verdeutlichen: die gestrichelte Linie ist die Ausschnittnaht; hier sind Kragen, Halsausschnitt und Beleg aneinander genäht.

Der Kragen liegt nicht flach am Ausschnitt an, sondern steht leicht hoch, bevor er sich herumrollt und eine Kante bildet. Diese Variante gefällt mir besser, da es mehr von einem Kragen hat.

Optional: Verlängert die hintere Mitte ein paar Zentimeter über den Ausschnitt hinaus. Bei mir waren es, soweit ich mich erinnere, gute 5 cm.

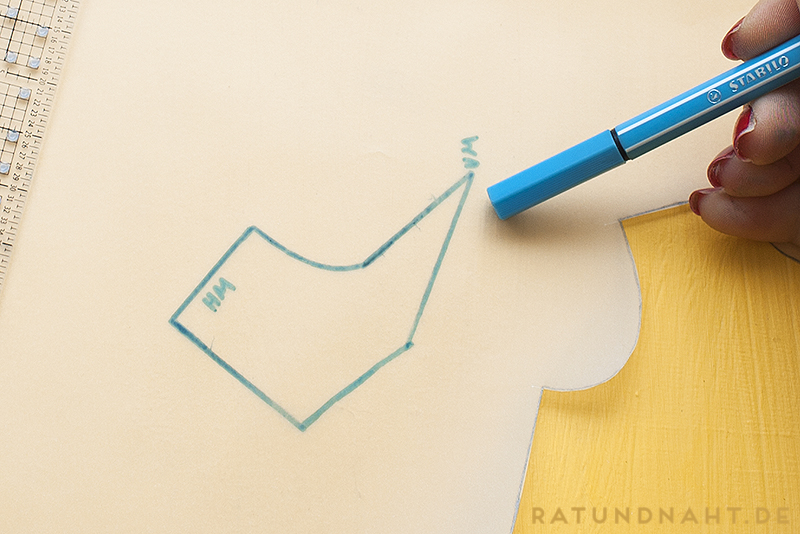

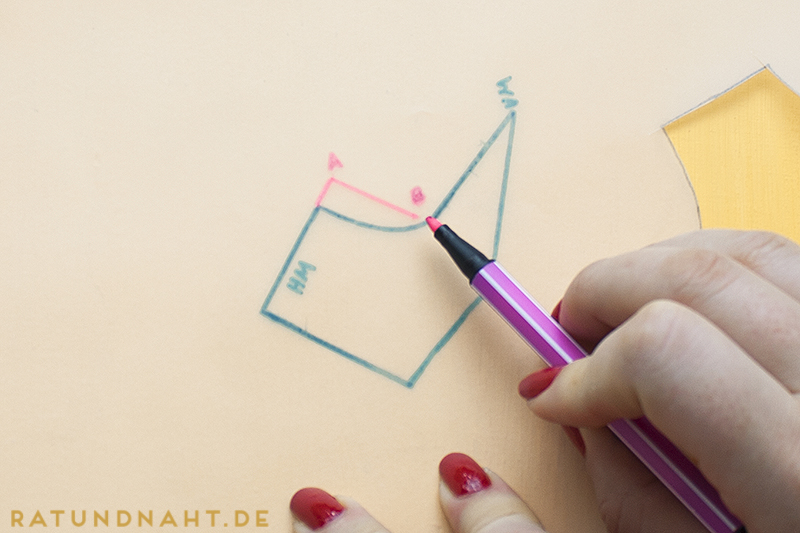

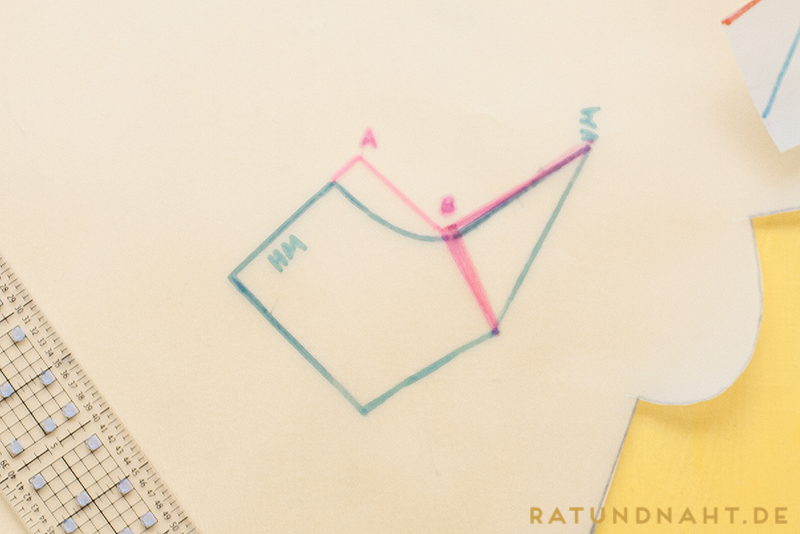

Messt die Strecke des Ausschnitts am Rückteil – also vom inneren Schulterpunkt (A) bis zur hinteren Mitte (B). Am besten geht das mit einem flexiblen Lineal oder einem Maßband.

Die Länge dieser Strecke AB zeichnet ihr als Linie rechtwinklig zur hinteren Mitte, ausgehend von eurem erhöhten Ausschnittpunkt.

Diese Linie AB überlappt sich vielleicht mit eurem Schnittteil; das macht aber nichts. Hauptsache, die Linie ist so lang wie die Strecke des hinteren Ausschnitts.

Zeichnet euch jetzt eine Hilfslinie: von dem letzten Punkt eurer Linie bis zum äußeren Schulterpunkt.

Ihr werdet merken: Am inneren Schulterpunkt hat sich ein kleiner Versatz von Vorder- und Rückteil des Kragens gebildet. Im Bild unten habe ich diesen Versatz als Keil eingezeichnet.

Paust dieses neue Schnittteil ab: Außen einmal rundherum – und dann die vordere Mitte, also den tiefsten Punkt des V-Ausschnitts, mit dem Endpunkt unserer Linie AB verbinden.

Fügt noch die Nahtzugaben hinzu (außer in der hinteren Mitte, die im Bruch zugeschnitten wird). Schneidet den Kragen zweimal zu, verstürzt die äußeren Kanten, wendet den Kragen auf rechts, bügelt ihn, und näht die inneren Kanten in den Ausschnitt.

Geschafft!

Ausprobiert? Zeigen, bitte!

Ich freue mich, wenn ihr meine Anleitung ausprobiert. Dabei ist das Experimentieren ganz wichtig. Bei Verständnisfragen könnt ihr mir gerne ein Kommentar schreiben! Ich freue mich natürlich auch über Verlinkungen und eure fertigen Werke.

Auf Social Media könnt ihr mich gerne mit @ratundnaht und/oder dem Hashtag #ratundnaht markieren, wenn ihr meine Anleitung benutzt habt.

Pinnt die Anleitung auf Pinterest, damit andere sie auch finden:

Verlinkt: MeMadeMittwoch

Der Beitrag Anleitung: Matrosenkragen konstruieren – super easy! erschien zuerst auf Rat und Naht.

Anleitung: Plastik-Stäbchen verarbeiten 22 Aug 2016 11:49 PM (8 years ago)

Anleitung: Stäbchen einnähen

In der Maßschneiderinnen-Ausbildung habe ich sehr viel mit Brautmode gearbeitet. Mit Stäbchen hatte ich also jede Menge Umgang. Jede Menge. Trust me. Ihr glaubt nicht, wie viele Stäbchen ich während meiner Ausbildung verarbeitet habe.

Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass meine Anleitung für perfekte Cut Outs so hilfreich für euch ist.

Während ich mein Sommertop im Vintage-Stil genäht habe, habe ich von dem Prozess des Stäbchen einnähens ein paar Fotos gemacht.

In dieser Anleitung lernt ihr eine einfache Methode,Stäbchen zu verarbeiten – ohne Tunnel.

Basics: Stäbchen verarbeiten

Plastik-Stäbchen kommen in verschiedenen Stärken und eignen sich für alle möglichen Projekte.

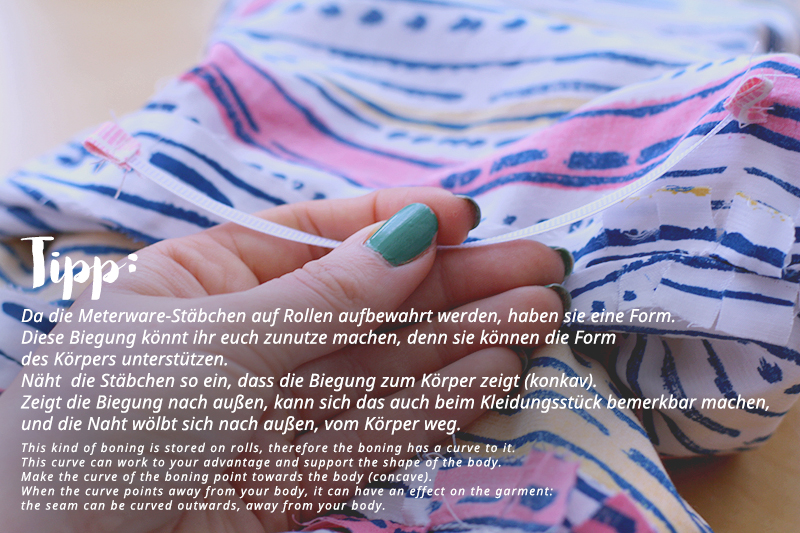

Die Stäbchen, die ich verwende, werden als Meterware angeboten und auf Rollen aufbewahrt – warum ihr das bei der Verarbeitung beachten müsst, lest ihr weiter unten in der Anleitung.

Bitte bedenkt auch, dass diese Anleitung eine von vielen Möglichkeiten ist, Stäbchen zu verarbeiten. Dies ist auch keine Anleitung, wie man Stäbchen in Korsetts näht. Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, von dem andere Personen viel mehr Ahnung haben. Mehr dazu, für welche Kleidungsstücke sich diese Anleitung und Stäbchen im Allgemeinen eignen, lest ihr im Folgenden.

Plastik-Stäbchen sind nicht so flexibel wie Metall-Stäbchen. Sie können sich verformen, einknicken oder sogar brechen, wenn sie stark beansprucht werden.

Es gibt Plastik-Stäbchen in verschiedenen Stärken, von dünn und flexibel bis sehr steif. Teilweise können sie auch viel steifer als Metall-Stäbchen sein und – meiner Erfahrung nach – mehr Stand bieten (es sei denn, das Metall ist wirklich massiv!).

Kleidung mit Plastik-Stäbchen kann prinzipiell in der Waschmaschine gewaschen werden (wenn ich auch den Schonwaschgang empfehlen würde).

Sie sind meiner Meinung nach auch zugänglicher und einfacher zu verarbeiten.

Ich persönlich habe noch nie gehört, dass jemandem Stäbchen tatsächlich so eingeknickt sind, dass sie ausgetauscht werden mussten, oder sogar gebrochen. Es besteht aber die Möglichkeit.

Darum: Überlegt euch, was die Stäbchen in dem Kleidungsstück aushalten müssen, und welche Ansprüche ihr an das Kleidungsstück habt. Für ein Korsett, das ihr den ganzen Tag und oft tragen möchtet, sind Stäbchen aus Metall vermutlich angenehmer. Da diese Stäbchen auch sehr viele (Alltags-)Bewegungen mitmachen müssen, z.B. Bücken und jeden Knick und jede Biegung der Taille und Wirbelsäule, sind die flexibleren Metallstäbchen auf jeden Fall die bessere Wahl.

Ein Korsett hat in der Regel auch einen anderen Zweck als ein Kleid, das „nur“ auf Figur geht, nämlich den Körper dauerhaft zu stützen und auch zu formen.

Tutorial: how to use plastic boning

I have worked with bridal wear a lot during my bespoke tailor apprenticeship. Therefore, I’ve worked a lot with boning, too. A lot. Believe me, I have worked with plastic boning every day during wedding season.

I’m so glad so many of you found my tutorial for perfect cutouts helpful.

I took pictures while sewing plastic boning into my summer top with shirring to write a tutorial for you, because I guess boning is something a lot of people don’t really give a try.

So read my tutorial on how to use plastic boning – you’ll see it isn’t that difficult!

This is my method for using plastic boning. Keep in mind that there are other ways, too – choose what comes easiest for you. 🙂

Basics: working with boning

Plastic boning comes in different forms: it can differ in width and thickness. I’m using the continuous one that is stored on a roll – this can actually be important during the sewing process, so keep reading!

Plastic boning has different attributes than metal boning.

Plastic boning can bend and break, if it is put under a lot of strain.

Plastic boning can be thin and flexible, but also very sturdy, too – sometimes even more than metal boning (except the really solid one), in my experience.

Clothes with plastic boning can be machine-washed.

I personally never heard that someone had plastic boning break from use, but it is a possibility.

So keep in mind: Which kind of boning you use, plastic or metal, depends on what the boning is required to do, for your specific project. Think about what the boning has to withstand and how much strain there will be.

Will the garment be worn frequently all day, so it has to regularly bend with your body? In this case, metal boning might be better for your garment, because it is more flexible and won’t break that easily.

Die Stäbchen verhindern das. Außerdem sind sie dünn, Metall-Stäbchen fände ich hierfür doch wieder zu „heavy duty“.

Das Oberteil ist ein Alltagskleidungsstück, aber da es nicht darauf angelegt ist, auf Taille zu gehen oder meine Körperform zu unterstreichen, sind die Stäbchen nicht sonderlich beansprucht.

Bei Korsagen-, Etui- und anderen Kleidern, bei denen Stäbchen nicht nur dem Stoff Halt geben, sondern auch die Form z.B. der Taille unterstreichen sollen, könnt ihr ebenfalls Plastikstäbchen einarbeiten.

In der Regel sind diese Beispiele Anlasskleider, die nicht regelmäßig getragen werden.

Je nach Stoffdicke müsst ihr dann dickere oder dünnere Stäbchen verarbeiten – bei einem Hochzeitskleid mit vielen Schichten bringen dünne Stäbchen dann wirklich nichts mehr und ihr lauft Gefahr, dass diese dann tatsächlich einknicken.

Wenn ihr noch nie mit Stäbchen zu tun gehabt habt, kann es also hilfreich sein, euch erst mal die verschiedenen Stärken im Stoffladen anzuschauen. Nehmt dazu am besten einen Schnipsel eures Stoffes mit und vergleicht.

Stellt euch die Fragen: Wie stark werden die Stäbchen beansprucht? Müssen sie viel Bewegung aushalten? Werden sie oft gestaucht, z.B. wenn ihr Bewegungen in der Taille macht? Dienen sie eher zur Unterstützung des Stoffs und der Kleiderform oder sollen sie meinen Körper formen?

Egal, ob ihr wie ich einem Top mehr Stand geben, die Taillenform bei einem Korsagenkleid herausarbeiten oder den Stoff unterstützen wollt, mit dieser Anleitung lernt ihr, Plastik-Stäbchen zu verarbeiten.

Los geht’s!

Naja, fast. Erst mal zum Verständnis: Bei dieser Verarbeitungsweise werden die Stäbchen an die Nahtzugaben des Oberstoffs genäht. Ihr braucht also ein Kleidungsstück, bei dem die Nahtzugaben breit genug sind. 1,5 cm würde ich euch mindestens empfehlen, um angenehm arbeiten zu können – das hängt aber auch davon ab, wie breit eure Stäbchen sind.

Nachtrag: Ich verwende eine ganz normale Nadel für die Stäbchen. Die schmalen Kanten der Stäbchen sind aus dünnem Plastik, das ihr mühelos durchstehen können solltet – denn genau dieser dünne Rand wird angenäht.

Für stabilere Stäbchen könnt ihr vorsichtshalber eine etwas stärkere Nadel verwenden.

Ich nähe auf einer Industrienähmaschine, die mehr Durchschlagkraft hat. Testet das also vorsichtig bei eurer Maschine aus. /Ende Nachtrag

Klassischerweise werden Stäbchen an den Seitennähten angebracht. Sie können auch zusätzlich an Teilungsnähte genäht werden.

An welchen Stellen ihr überall Stäbchen einnähen müsst? Dafür gibt es leider keine allgemeingültige Regel. Vertraut auf euren Blick und euer Gefühl, ob das Kleidungsstück eine zusätzliche Stützfunktion an anderen Stellen braucht.

Beispielsweise habe ich bei meinem Top auch an den hinteren Teilungsnähten Stäbchen angebracht, um die Nähte am mittleren Teil mit dem Smoking zu verstärken – auf dem Bild sieht man gut, wie schön gerade die Nähte „stehen“, nichts schiebt sich hoch.

The boning prevents the top from moving around. The plastic boning I used is more on the thinner side – perfect for the viscose fabric. Metal boning would have been too „heavy duty“ for this garment.

Although the top is an every-day piece of clothing, the boning isn’t under a lot of strain. It doesn’t have to bend or shape my body, it is just there to give stand to the garment.

With corsage, bridal and other dresses, you want to give the garment stand, but also underline the shape of the garment or body.

These types of dresses are often for occasions, and not worn regularly. In this case, plastic boning can also be okay to use. But make sure that the thickness of the boning is suited for the thickness of the fabric layers. Thin boning can’t help you in a bridal dress with lots of layers, and you risk bending and breaking it.

If you haven’t worked with plastic boning before, it can be useful to check out the different types in a fabric store. This way, you can compare which one is best suited for your project. Bring a scrap of your fabric, too.

So, wether you want to give more stand to a halter top, add emphasis to the curve of the waist, or support the fabric, in this tutorial I will show you my method of sewing boning into clothes.

Let’s start!

Well, not quite yet.

As a premise: The boning will be sewn to the seam allowances of the outer fabric. So you need enough space to sew the boning onto – I would recommend seam allowances of 1.5 cm at least to work comfortably, but it also depends on the width of your boning.

You can use a standard needle for this, because the edge of the boning is made from thin plastic material. You shouldn’t have problems stitching through it.

Boning in garments is found mostly in the side seams, but depending on the garment, they can also be in other vertical seams. That depends on wether the garment needs reinforcement in other areas too. Think bridal wear – the dresses I have worked with had sturdy boning in the side seams and thinner boning in the princess seams and dividing seams in the back. The dresses would have sagged horribly with all their layers and draping.

I also used boning in the dividing seams in the back, to prevent the shirred part from sagging down. You can tell in the picture how much stand the seams have.

What you’ll need

Es ist zwar an sich kein Problem, die Stäbchen wieder zu entfernen, aber dennoch ist dieser Schritt unnötig und kann nervig sein.

Arbeitet ihr mit bereits fertig genähten Kleidungsstücken, in die ihr nachträglich Stäbchen einnähen wollt? Trennt die Ausschnittkante im Bereich der Nähte, an die die Stäbchen sollen, auf. Jetzt solltet ihr gut an die Nahtzugaben kommen und das Stäbchen auch schön weit oben annähen können.

Was ihr braucht

The fabric scraps should be at least as wide as the boning. Lengthwise, you should be able to fold them in half two times and wrap around the edge of the boning (see below).

I used patchwork fabric.

Step 1 – prepare the boning

To get a piece of boning in your desired length, you can cut the continuous strip with scissors.

For cropped tops like mine, measure the seam and subtract the width of your seam allowances (top and bottom) plus about 2 x 0.5 cm to have a little space to the horizontal seams.

With dresses and other garments, you want the boning to start under the arm and stop at a wider part of your body. If the end of the boning is right at your waist, the fabric will give in at the end of the boning.

Die Stoffschnipsel sollten mindestens so breit wie das Stäbchen sein und so lang, dass sie zweimal auf die Hälfte gefaltet werden können (siehe unten). Hierfür eignen sich Baumwollstoffe gut, z.B. in Patchwork-Qualität.

Schritt 1 – Stäbchen vorbereiten

Die Stäbchen könnt ihr einfach mit der Schere in eurer gewünschten Länge abschneiden.

Bei kurzen Oberteilen wie meinem könnt ihr die ganze Länge der Naht ausmessen, die Breite eurer Nahtzugaben oben und unten abziehen sowie jeweils etwa 0,5 cm Abstand.

Bei Kleidern und anderen Oberteilen gilt: Die Stäbchen sollten an der Seitennaht mit circa 0,5-0,7 cm Abstand zur Ausschnittnaht angenäht werden.

Da sie dem Stoff Halt geben und die Form des Körpers bzw. Kleidungsstücks unterstreichen sollen, sollten sie auf jeden Fall über die Taille reichen und an einer breiten Stelle des Körpers enden.

Sind sie zu kurz und enden in der Taille oder kurz danach, kann es sein, dass euch der Stoff an der Stelle „einknickt“ und nicht den Stand hat, den ihr euch wünscht.

There are parts you can buy to encase them. During my apprenticeship, we used fabric scraps. That worked very well and is much cheaper.

Fold the scrap in half (1b) and fold again over the end of the boning (1c), so the edge is encased.

Es gibt fertige Kappen für solche Stäbchen zu kaufen. In der Ausbildung haben wir Stoffschnipsel genommen, was ebenfalls gut funktioniert und viel kostengünstiger ist.

Faltet den Stoffschnipsel auf die Hälfte (1b) und dann um das Ende des Stäbchens (1c), so dass die Kante umschlossen wird.

You can trim the excess fabric at the sides to the width of the boning, if you want.

Repeat for all pieces of boning.

Tip: If you work with very sturdy boning, you can use a lighter to melt the edges at the ends a little. They won’t be so sharp after this. Continue with the fabric scraps.

Rechts und links steht eventuell Stoff über. Wenn euch das stört, könnt ihr ihn noch etwas zurück schneiden.

Sichert alle Enden eurer Stäbchen auf diese Weise.

Tipp: Wenn ihr auf doppelte Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr das Ende des Stäbchens nach dem Abschneiden auch mit einem Feuerzeug anschmelzen. Das harte Plastik wird weich und lässt sich durch leichtes Andrücken verformen. Die Enden werden dann abgerundet und sind nicht mehr so scharfkantig. Das kann vor allem bei stärkeren Stäbchen von Vorteil sein.

Fahrt danach mit den Stoffkappen fort.

Step 2: Sewing the boning into the garment

As I mentioned in the introduction, the fact that the boning is stored on rolls has to be taken into account.

Schritt 2: Stäbchen einnähen

In der Einleitung habe ich erwähnt, dass die Form des Stäbchens für die Verarbeitung wichtig ist. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, das zu beachten, denn die Form des Stäbchens kann wirklich einen Unterschied machen!

Diese Form solltet ihr bei der Verarbeitung beachten:

Stellt euch vor, ihr näht das Stäbchen in der Seitennaht ein – das Stäbchen sollte dann so eingenäht werden, dass es konkav an der Taille anliegt.

Näht ihr es so ein, dass das Stäbchen vom Körper weg zeigt, also konvex, kann sich das auch auf die Naht auswirken. Sie kann von eurem Körper weg zeigen und der Taillenkurve entgegen wirken – das ist genau das Gegenteil, was man sich vom Einsatz von Stäbchen erhofft.

Sew the boning into the garment so the curve points towards your body (concave). This can underline your waist.

If you sew the boning in the other way, the seam can actually point away from your body, following the curve of the boning. That’s exactly the opposite of what you usually want from boning.

Es sollte ca. 0,5-0,7 cm Abstand zur Ausschnittnaht haben.

Legt das Stäbchen mittig auf die Naht. Fangt an einer Seite an, es an die Nahtzugabe zu nähen. Die Naht sollte knappkantig an der Kante des Stäbchens verlaufen. Ihr werdet sehen, dass die Kante des Stäbchens aus dünnem Plastik ist, auf dem ihr mühelos nähen können solltet.

Verwendet einen etwas größeren Stich (Stichlänge 3-4). Achtet darauf, dass die Nahtzugaben glatt liegen, und ihr nicht ausversehen den Außenstoff mitnäht.

Wenn ihr euch an die andere Seite macht, ist es wichtig, dass die Nahtzugaben ganz glatt liegen. Es soll sich keine Weite rein schieben (horizontal als auch vertikal), sondern das Stäbchen soll ganz flach auf der Naht liegen. Eventuell könnt ihr dazu die Nahtzugaben beim Annähen der zweiten Seite leicht auseinander ziehen. Wirklich nur leicht. Die Naht soll nicht unter Spannung stehen und vom Stäbchen „auseinander gezogen“ werden.

Wenn eure Maschine Schwierigkeiten beim Transportieren hat, könnt ihr eventuell etwas mit Schieben und Ziehen weiterhelfen.

Begin sewing the boning to one of the seam allowances, make sure it lays centered on the seam. Stitch close to the edge of the boning on the thin material. Use a stitch length of 3-4.

When you are sewing the boning to the other seam allowance, it is important that the boning lays flat on the seam – you don’t want any excess fabric in this area.

Fertig!

Done!

Jetzt könnt ihr mit der Verarbeitung fortfahren und die Ausschnittkante verstürzen.

Fragen? Schreibt mir!

Habt ihr noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben? Hinterlasst einen Kommentar und ich versuche, euch weiter zu helfen!

Wenn ihr die Anleitung hilfreich fandet, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr sie verlinkt oder teilt – die Optionen findet ihr unter dem Beitrag oder in der Sidebar.

Ich freue mich natürlich auch darauf, eure Werke zu sehen!

I hope this tutorial was helpful. Many of the tips and techniques can be used in many situations, too. Even if you don’t want to sew cutouts, there were hopefully some helpful things in there for you.

Questions? Comment below!

Do you have questions? Is there something I haven’t covered? Write a comment and I’ll try to help out!

If you found this tutorial to be helpful, I’d love it if you’d shared it – options are below or in the sidebar.

I’d also like to see your makes using my advice.

Der Beitrag Anleitung: Plastik-Stäbchen verarbeiten erschien zuerst auf Rat und Naht.

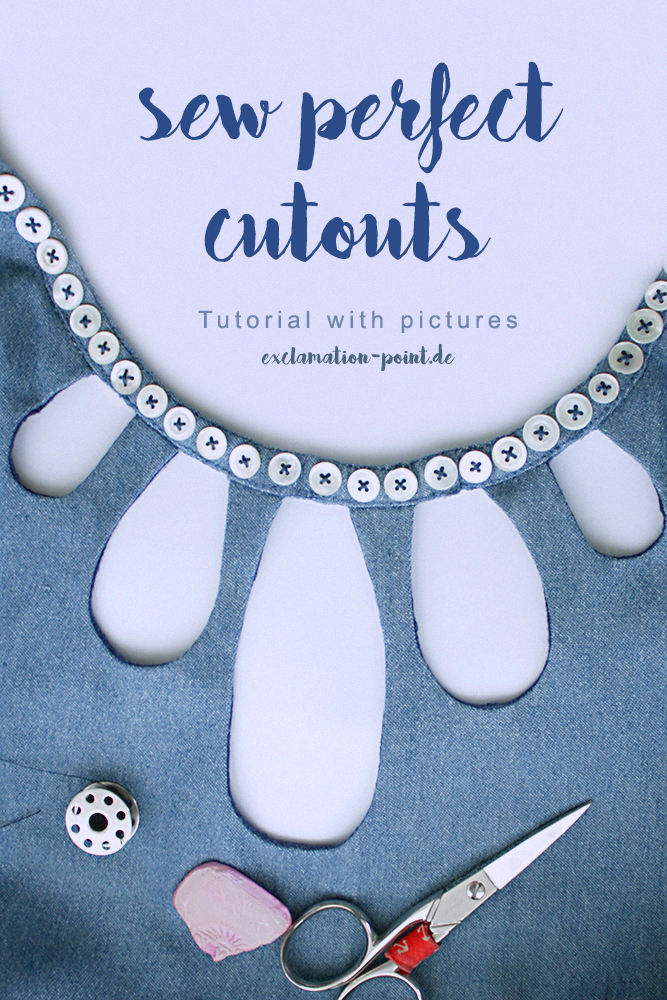

Perfekte Cut Outs nähen – Anleitung mit Bildern 11 Aug 2016 2:42 AM (8 years ago)

Ihr hattet jede Menge Fragen zu dem Schnitt. Die meisten davon betreffen die Cut Outs.

Viele Personen haben mir von ihren Schwierigkeiten oder ihrem Respekt vor den Cut Outs geschrieben. Um zu zeigen, dass Cut Outs gar kein Problem sind, habe ich ein Tutorial geschrieben. Ich hoffe, dass sich jetzt mehr Menschen an diese Details trauen.

Man braucht zwar etwas Übung im Umgang mit der Nähmaschine, da gerade, gleichmäßig verlaufende Nähte wichtig sind, aber Cut Outs sind an sich auch von Anfängern zu bewältigen.

Many people asked me about the pattern, especially about the cutouts.

You told me about the problems you had with them or that you hesitate to tackle them.

So I wrote a tutorial explaining my work process to show you that sewing cutouts can be done. I hope more people find the courage to make them now!

You need a little practice with a sewing machine, because even seams are important for cutouts. But all in all, I wouldn’t say that they can’t be done by beginners if you follow my tutorial step for step.

Vorbereitung

Für diese Anleitung habe ich das Schnittmuster des Burda Style-Kleids verwendet, da ich so viele Fragen zu diesem speziellen Modell erhalten habe.

Das Konzept lässt sich natürlich auf andere Cut Outs übertragen.

Preparation

For this tutorial, I have used the pattern pieces from the Burda Style magazine mentioned above, because I received so many questions about this specific pattern.

You can make all kinds of cutouts using this tutorial, just transfer the steps.

Bei meinem Jeanskleid habe ich Beleg und Oberteil im Bereich der Cut Outs verstärkt.

Tipp: Probiert auf einem Stoffrest verschiedene Einlagen aus. Vergleicht, welche euch am meisten Stabilität gibt, ohne dass der Stoff zu steif wird. Achtet auch darauf, dass die Kanten der Einlage sich nicht bei der rechten Seite des Oberstoffs durchdrücken.

Tip: Use a little leftover scrap of your fabric to test out different interfacings. Choose the one that gives you stability without making the fabric too firm or solid. Also be careful that the edges of the interfacing don’t show on the right side of the fabric.

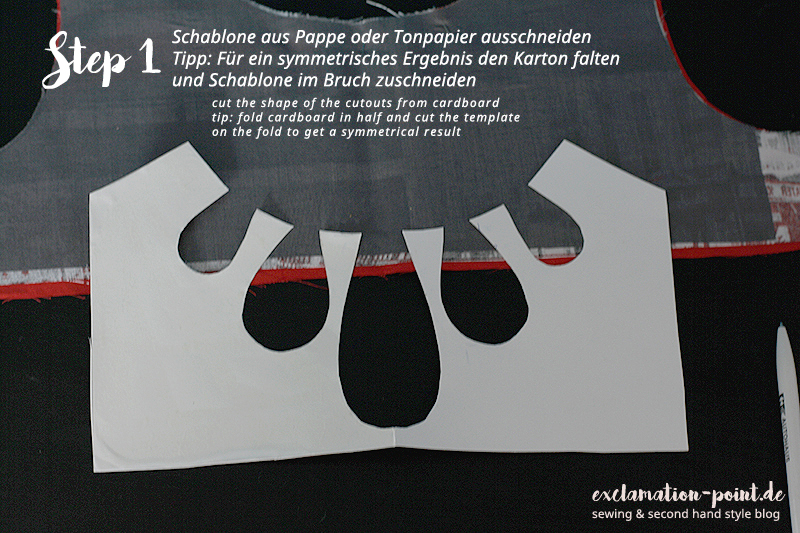

Schritt 1 – Schablone

Step 1 – Template

Ich benutze für alle Schnittmuster milchig-transparentes Architektenpapier, durch das ich die Linien sehen kann. Ich habe die Linien nachgefahren und das Stück Architektenpapier auf Tonkarton geklebt.

Den Karton habe ich vorher zur Hälfte gefaltet und die Formen dann „im Bruch“ ausgeschnitten. Auf diese Weise bekommt man ein symmetrisches Ergebnis.

Bei anderen Formen könnt ihr diese auf die gleiche Weise aus dem Karton ausschneiden. Denkt daran, dass ihr die Nahtlinie markiert, also keine Nahtzugabe zugeben müsst.

Die Schablone muss nicht das ganze Oberteil abdecken. Je mehr Ausschnittlinie aber enthalten ist, desto leichter fällt es, die Schablone an die richtige Stelle und schön zentriert anzulegen.

I use transparent paper that architects use to trace patterns. I traced the shapes and glued my paper on a piece of cardboard.

If you fold the cardboard and cut the shapes on the fold, you get a symmetrical result.

You can cut a different template this way, too. Just keep in mind that you are marking the seam line and don’t have to add seam allowance.

Your template doesn’t have to cover the whole front piece. Don’t cut it too small, though. The neckline acts as guidance where you have to place the template. If you cut it too small, you may have difficulties centering the template, or placing it on the exact spot where you want the cutouts to be.

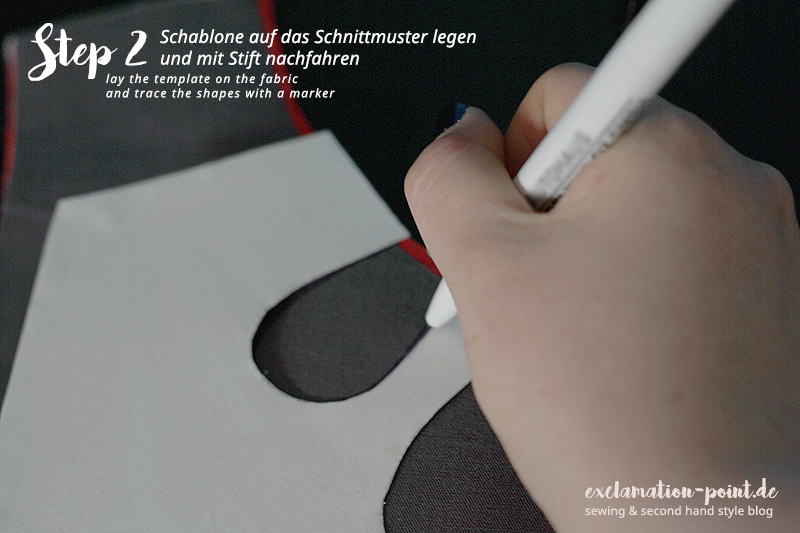

Schritt 2 – Formen übertragen

Step 2 – Transfering the shapes

Haltet die Schablone mit einer Hand fest oder beschwert sie mit Gewichten.

Jetzt könnt ihr die Formen nachfahren.

Für dieses Probestück habe ich einen Kuli genommen – für die Kür würde ich euch einen Stoffmarkier- oder Kreidestift empfehlen. Wichtig ist, dass das Markieren den Stoff nicht verschiebt und die Schablone so nicht verrutschen kann.

Hold it in place using your hand or little weights. Now you can trace the shapes using a (fabric) marker. I would advice you to use a marker that doesn’t shift your fabric around when tracing. It’s important that the template doesn’t shift out of position.

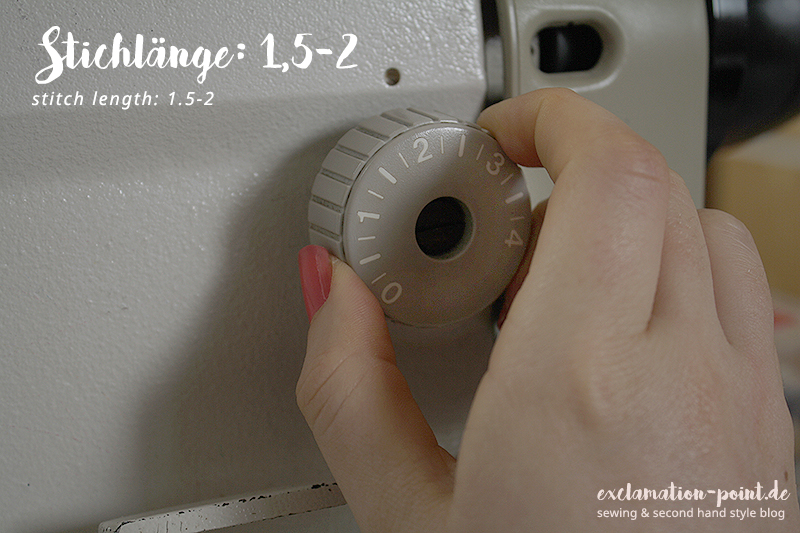

Schritt 3 und 4 – Nähen

Step 3 and 4 – Sewing

Ich habe wenige Nadeln benutzt. Habt ihr einen Stoff, der stretchig ist oder rutscht, würde ich mehr verwenden, sonst könnte der Stoff sich verziehen und die Cut Outs schief werden.

I didn’t use many needles. If your fabric is lightweight, stretchy or tends to shift while sewing, use more. Otherwhise your cutouts can get wonky.

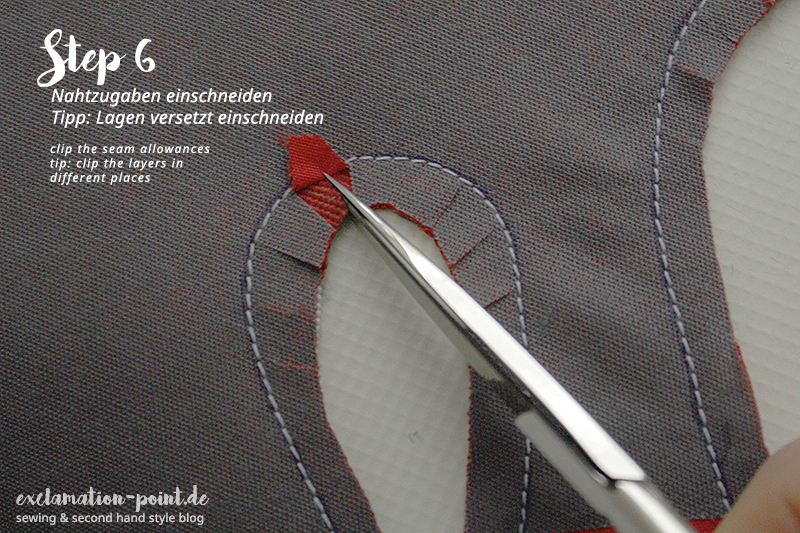

Außerdem empfehle ich einen engeren Stich bei Nähten, deren Nahtzugaben später eingeschnitten werden.

I also advice to use a smaller stitch length when you are sewing seams that will be clipped later.

Bei den Cut Outs solltet ihr nichts überstürzen. Gleichmäßige Rundungen brauchen ihre Zeit.

Wenn ihr zu gerundeten Stellen kommt, solltet ihr immer nur ein paar Stiche auf einmal nähen. Lasst die Nadel im Stoff – hierzu müsst ihr eventuell das Handrad benutzen – und hebt das Nähfüßchen, um den Stoff leicht zu drehen. Näht wieder ein paar Stiche, dreht den Stoff, und so weiter.

Don’t rush things – curvy seams take their time if you want them to be nice and even.

When you get to a curvy bit, sew only a few stitches at a time. Leave the needle in the fabric – you might have to use the hand wheel – and lift the sewing machine foot. Now you can rotate the fabric slightly. Sew a few stitches, rotate, and so on.

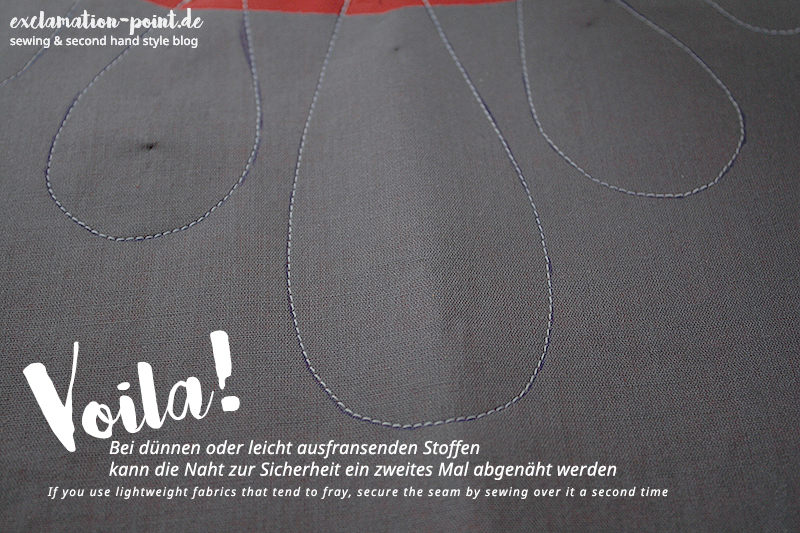

Tipp: Bei dünnen und/oder ausfransenden Stoffen würde ich empfehlen, die Nähte nochmal ab zu nähen.

Tip: If your fabric is thin, lightweight or tends to fray, you can sew over the seam a second time to secure it.

Schritt 5 und 6 – Cut Outs auschneiden

Step 5 and 6 – Cutting out the cutouts

Wenn ihr denkt, dass der Stoff das nicht aushält, würde ich die Nähte zur Verstärkung ein zweites Mal abnähen.

Tip: Zwickt nicht beide Lagen gleichzeitig ein. Das belastet erstens die eingeschnittene Stelle mehr und kann zweitens auch dazu führen, dass die Rundung, auf der rechten Seite und fertig gebügelt, ganz leichte Kanten an den Zwickstellen bekommt.

Ich habe gelernt, dass es besser ist, die Lagen versetzt ein zu schneiden. Die Rundungen werden so schöner.

Take sharp, pointed clipping scissors and clip the seam allowances right up to the seam, just near enough so you don’t cut through it. You can see in the picture how deep my clipping cuts are.

If you have doubts if your fabric can handle it, it can be better to sew over the seams a second time before clipping.

Tip: Don’t clip both layers at once. Clip one layer at a time and space the clips on the second layer out so they are not in the same place as the other layer’s.

Franst euer Stoff leicht aus, würde ich die Nahtzugaben lieber länger lassen und einzwicken.

Bei dem Probestück habe ich beide Verarbeitungsweisen verwendet: Eine Seite hat eingezwickte Nahtzugaben, die andere stark gekürzte. Auf beiden Seiten habe ich keinen Unterschied feststellen können.

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ihr bei anderen Stoffen mit der einen oder anderen Option ein besseres oder schlechteres Ergebnis erzielt.

Mein Stoff war relativ anspruchslos, daher hat die Verarbeitung keinen Unterschied gemacht.

If your fabrics then to fray, I’d go with clipping the seam allowances rather than cutting them so small.

I used both methods on this piece and got the same results. My fabric was rather sturdy and uncomplicated to work with. You could get different results with other fabrics, though. It’s always good to think about your fabric choice and what steps or work methods you have to consider.

Schritt 7 und 8 – Bügeln

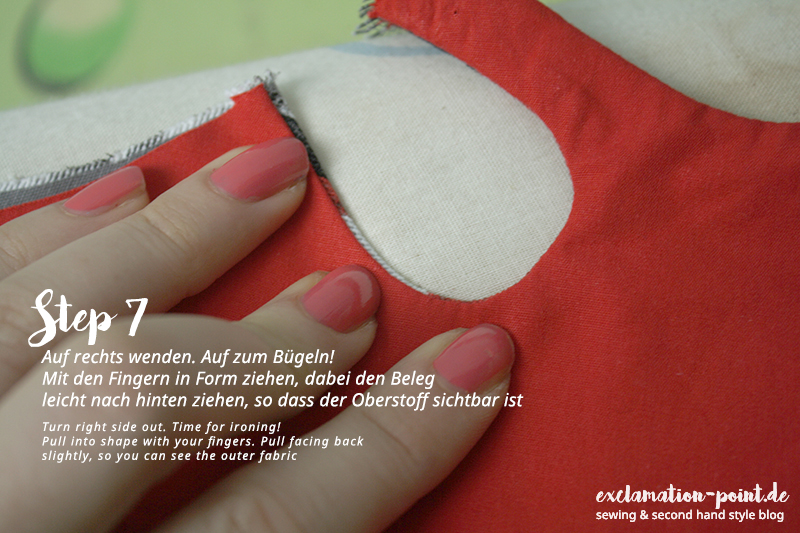

Wendet euer Vorderteil, so dass die rechten Seiten außen sind. Bei den kleinen „Zwischenstegen“ zwischen den einzelnen Cut Outs müsst ihr z.B. mit einer Wendenadel nachhelfen.

Step 7 and 8 – Ironing/Pressing

Turn your piece right side out. You might have to use a small tool for the bits between the cutouts.

Vor dem Bügeln zupfe ich das Werkstück immer mit den Fingern in Form.

Rollt den Stoff an den Cut Out-Kanten mit den Fingern auf dem Bügelbrett leicht hin und her, so dass die Naht sich schön legt. Liegt euer Stück flach, könnt ihr den Belegstoff mit den Fingerspitzen ganz leicht nach hinten ziehen. Ein kleines bisschen Oberstoff sollte auf der Seite des Belegs zu sehen sein.

Umgekehrt heißt das auch, dass auf der Seite des Oberstoffs kein Beleg zu sehen sein wird.

Before ironing, I manipulate the seams with my fingers: I roll them slightly on the ironing board, so they lay flat. You can pull the facing back just a tiny bit, so you can see the outer fabric.

By doing that, the facing won’t be visible on the side of the outer fabric.

Arbeitet euch so Stück für Stück voran – erst mit den Fingern in Form ziehen, dann mit dem Bügeleisen darüber fahren, wenig Dampf benutzen, wenn überhaupt (das hängt natürlich auch vom Stoff ab).

Diese Art des Arbeitens verlangt ein wenig Übung. Ich arbeite mit den Fingernägeln meistens sehr nah am Bügeleisen, weil ich so die Kontrolle über die Form behalte.

Richtig verbrannt habe ich mich noch nie, aber mit dem Dampf muss man wirklich vorsichtig sein. Tastet euch also vorsichtig an diese Arbeitsweise heran.

Wenn ihr ganz fertig seid, könnt ihr nochmal mit mehr Dampf über die Cut Outs gehen, wenn ihr möchtet.

Iron and press bit by bit – pull into shape with your fingers, iron the seam, use little steam, if any (depending on your fabric).

This work method requires some caution and practice. I always work with my fingernails very close to the iron. I can control the shape of the seam much better this way.

I never really burned myself, but you have to be really careful with the steam. Be careful when trying this out.

When you’re finished with ironing the cutouts, you can press them with steam, if you want.

Fertig!

Done!

Ich hoffe, die Anleitung konnte euch weiter helfen. Viele der Techniken lassen sich natürlich auch auf ganz andere Bereiche übertragen. Selbst wenn ihr nicht vorhabt, Cut Outs zu nähen, war hoffentlich der ein oder andere hilfreiche Tipp für euch dabei.

Fragen? Schreibt mir!

Habt ihr noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben? Hinterlasst einen Kommentar und ich versuche, euch weiter zu helfen!

Wenn ihr die Anleitung hilfreich fandet, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr sie verlinkt oder teilt – die Optionen findet ihr unter dem Beitrag oder in der Sidebar.

Ich freue mich natürlich auch darauf, eure Werke zu sehen!

I hope this tutorial was helpful. Many of the tips and techniques can be used in many situations, too. Even if you don’t want to sew cutouts, there were hopefully some helpful things in there for you.

Questions? Comment below!

Do you have questions? Is there something I haven’t covered? Write a comment and I’ll try to help out!

If you found this tutorial to be helpful, I’d love it if you’d shared it – options are below or in the sidebar.

I’d also like to see your makes using my advice.

Der Beitrag Perfekte Cut Outs nähen – Anleitung mit Bildern erschien zuerst auf Rat und Naht.

La Maison Victor Amber – Tutorial: Wie ein abnehmbarer Kragen (oder Kapuze) konstruiert und genäht wird 21 Mar 2016 12:01 AM (9 years ago)

Diese kleine Anleitung soll Licht ins Dunkel bringen. Sie ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber ich hoffe, dass das Prinzip klar wird – und mehr von euch dadurch Kleidung nach ihren Wünschen verändern können.

The following instructions are more of a guidline, not a step-by-step tutorial. I hope the principle becomes clear and you are able to learn more tricks for altering garments the way you want them to be!

La Maison Victor Amber: Anleitung zur Änderung des Kragens

Für den Mantel habe ich einen Futterschnitt erstellt, den ich am Beleg angenäht habe. Den Ausschnitt habe ich zunächst einfach mit dem Beleg verstürzt und den Mantel komplett fertig gestellt. Der runde Ausschnitt ist also easy peasy.

La Maison Victor Amber: Guidelines for changing the pattern

The La Maison Victor Amber pattern comes with pattern pieces for the facing, but La Maison Victor didn’t use a lining for their version. I drafted my own lining pattern pieces and sewed them to the facings.

Then I sewed the facings to the neckline and finished the whole coat without the collar. This way you get the round neckline. Easy peasy!

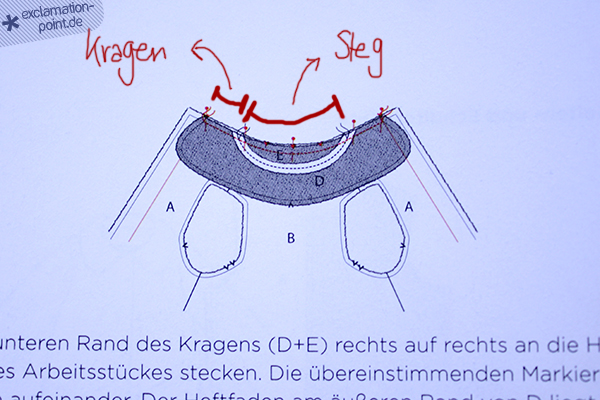

Schnitt: Kragen

Bevor ich zum abnehmbaren Kragen komme, ist es sinnvoll, zuerst über die Verarbeitung des angenähten Kragens zu sprechen:

Collar alterations

Before I talk about the detachable collar, let’s have a look at how the collar is assembled originally:

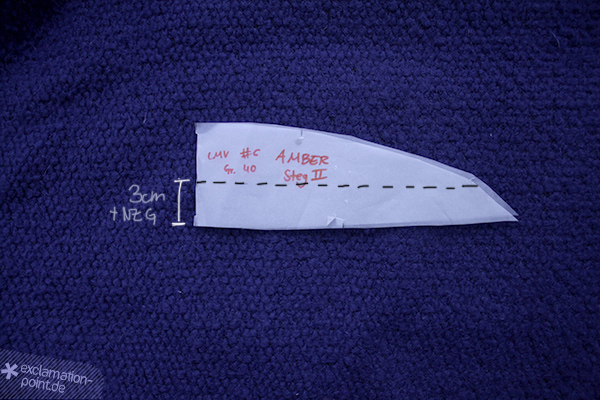

Das ist wichtig wenn es darum geht, das Schnittteil zu verlängern, um Platz für die Druckknöpfe zu schaffen.

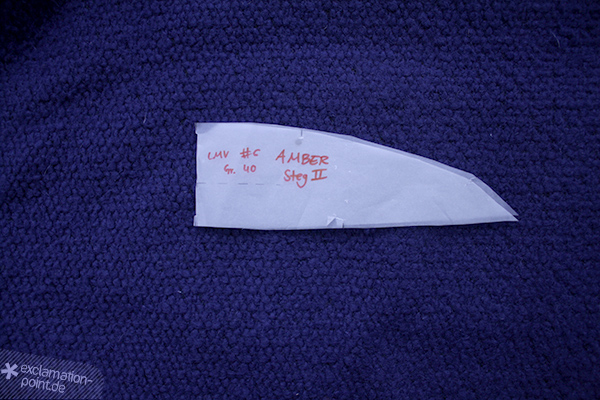

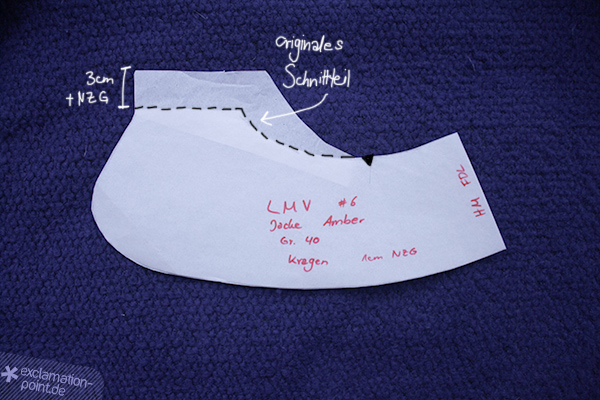

Ich habe das Kragen/Steg-Schnittteil um 3 cm verlängert (+ NZG). Das sähe dann so aus:

This is important for adding lenght to the pattern pieces.

I added 3 cm to the collar/collar stand for overlapping with the facing and sewing on the snap buttons.

Die Verlängerung der Schnittteile liegt dann auf dem Beleg auf. An sie werden auch die Druckknöpfe genäht.

Meine einzelnen Schnittteile sehen wie folgt aus:

Die volle Längenzugabe im vorderen Bereich des Kragens beträgt auch hier drei Zentimeter; zwischen ihr und der Markierung habe ich einen schönen Verlauf gezeichnet.

Den Kragen und den Steg habe ich dann verbunden, die Teile verstürzt und das kleine Loch, das ich zum Wenden an der unteren Kante des Kragens gelassen habe, von Hand zugenäht.

Jetzt habt ihr einen losen Kragen! Hurra! 🙂

I added 3 cm at the collar front and then drew a curve towards the notch.

I sewed the collar to the collar stand and the collar pieces to each other. I turned it through a little hole I left and then sewed closed by hand.

You now have a single collar! Woohoo! 🙂

Kapuze

Die Kapuze habe ich selbst nach einer Anleitung aus einem 50er Jahre-Schnittbuch erstellt. Wichtig ist dabei, auf die Ausschnittsweite der Jacke zu achten, ein Probeteil ist hier definitiv von Vorteil. Als mir die Kapuze in Länge und Weite gefiel, habe ich am unteren Rand ebenfalls drei Zentimeter zugegeben.

Oberstoff und Futter habe ich verstürzt und die Nahtzugaben der Teilungsnähte von links stellenweise zusammen genäht, damit sich Futter und Oberstoff nicht trennen lassen. Somit sitzt das Futter auch schön an Ort und Stelle.

Hood

I drafted the hood pattern as instructed in my jacket construction book from the fifties. It’s important to measure the width of the neckline and draft you hood according to this measure.

I recommend making a muslin first, so you can check if the hood is too big or narrow for your liking.

I added 3 cm to the lower edge of the hood, like I did with the collar pieces.

After sewing the hood together and turning it right side out, I basted the seam allowences together in some places, so the lining wouldn’t separate from the outer fabric and everything stayed in place.

Druckknöpfe. Viele davon.

Befestigt werden Kragen und Kapuze mit Druckknöpfen. Um die Anzahl und die Verteilung fest zu legen, habe ich den Kragen so an den Ausschnitt gesteckt, wie er auch angenäht sitzen würde: hierbei auf die Markierungen für Kragenanfang- und Ende an den Jackenvorderteilen und die hintere Mitte achten! Das sind gute Anhaltspunkte, um den Kragen fest zu stecken. Als Hilfslinie kann man sich mit Heftfaden den Abstand von drei Zentimetern zum Ausschnitt markieren, an den der verlängerte Kragen dann anliegt.

Mit Heftfäden habe ich dann Markierungen am Beleg und gegenüber am Kragen gesetzt: hintere Mitte und die Ecken des verstürzten Kragens vorne. Dann habe ich dazwischen in gleichmäßigem Abstand noch Markierungen gesetzt, wie es mir sinnvoll erschien. Weniger Druckknöpfe wären sicher möglich gewesen, aber so sitzen der Kragen und die Kapuze viel sicherer.

Beim Markieren habe ich erst eine Hälfte markiert und die andere dann mit den gleichen Abständen übernommen.

Snap buttons. Many, many snap buttons.

I used snap buttons for holding the collar or hood in place. To mark the spots where I would sew them on later, I pinned the collar to the neckline. To make things easier, I marked a line 3 cm from the neckline with thread on the facing, where the edge of the collar/hood would be (because I decided to make them overlap for 3 cm). I also used the center back and the notches in the pattern where the collar would be sewn to the neckline in the front as indications.

I then decided where I would want the snap buttons to sit, trying to mark them in even intervals on the facing and the collar with thread. I first did one side and then applied the intervals to the other side.

I unpinned the collar and sewed the snap buttons to the facing (right above my marked 3 cm line) and the collar (right above the lower edge).

Ich habe den Kragen, der jetzt die Markierungen für die Druckknöpfe enthielt, dann abgenommen und die Kapuze angesteckt. Hier habe ich mich wieder an der hinteren Mitte und den Anfangsmarkierungen orientiert. Die Markierungen habe ich dann entsprechend denen auf dem Beleg übernommen.

Die Druckknöpfe habe ich denn direkt oberhalb der Drei-Zentimeter-Abstandslinie am Beleg und direkt an die untere Kante des Kragens genäht.

Schneidertipp: Die Weibchen werden so angenäht, dass sie zum Körper zeigen, die Männchen so, dass sie von Körper weg zeigen.

Mit allen Druckknöpfen sehen Kapuze und Kragen so aus:

Tailor tip: The snap buttons with the hole in the middle always point to the body, the counterpart button always points away from the body.

Der Beitrag La Maison Victor Amber – Tutorial: Wie ein abnehmbarer Kragen (oder Kapuze) konstruiert und genäht wird erschien zuerst auf Rat und Naht.