外部リンクを脚注にまとめることで発リンクのSEO効果を高める 13 Apr 5:18 PM (3 days ago)

リンクの最適化をWIkipediaに学ぶ

Wikipediaの記事では、サイト外部への発リンクはページ下部の脚注にまとめられており、記事本文からの発リンクはすべてサイト内部へのリンクになっています。このような発リンクの方法にはPageRankの配分を最適化する意味があり、検索結果でのWikipediaの存在感を高めている要素のひとつであると考えられます。

Wikipediaの内部リンクと外部リンクの設定方法は非常に合理的で、SEOでは見習うべきポイントがたくさんあります。

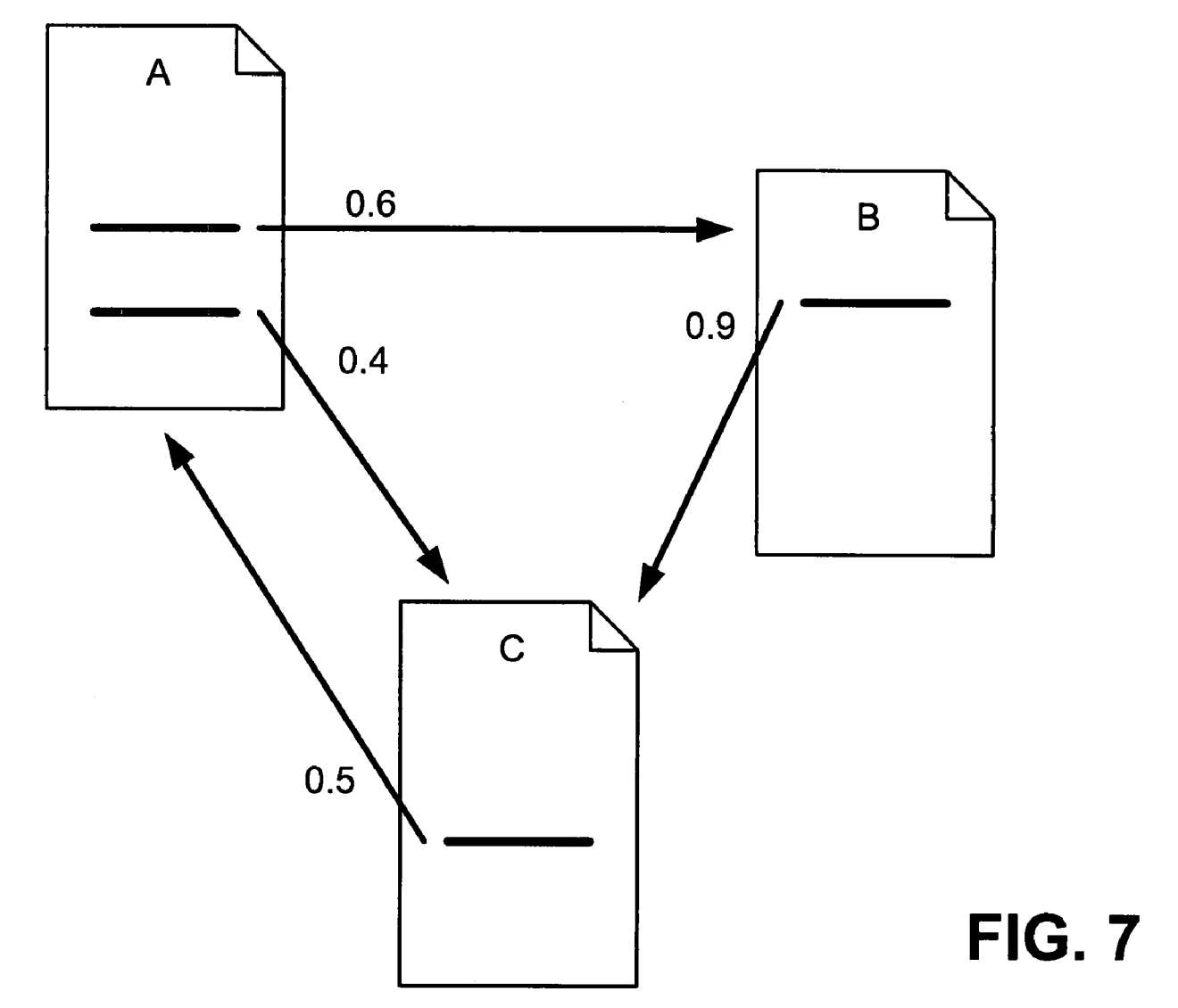

あるページ内に含まれるリンクは、すべてが同じだけのPageRankを渡すわけではありません。2004年にGoogleによって申請され2010年に受理された特許1で示されたリーズナブル・サーファー・モデルでは「多くのユーザーがクリックする可能性の高いリンクほど多くのPageRankをリンク先に渡す」ように調整されます(下図)。

このリーズナブル・サーファー・モデルを単純化して説明すると、コンテンツエリア内の上部にあるリンクほど多くのPageRankをリンク先に渡し、コンテンツエリアの下部にあるリンクはより少ないPageRankをリンク先に渡します。また、フッターのメニューなどサイト全体で共通のリンクはコンテンツエリア内のリンクよりも少ないPageRankしか渡しません。

Wikipediaの記事は、コンテンツ本文中のリンクは内部リンクだけにし、外部サイトへの発リンクはページ下部の脚注にまとめることで、内部リンクでより多くのPageRankを渡しながら、外部へのリンクで失うPageRankをより少なくしています。これが意図的なものかはわかりませんが、サイト内のPageRankの流れを巧妙に最適化しているのです。

またWikipediaでは、外部リンク2を脚注にまとめておくことにより、本文中での個別参照(Inline Citation)方式に比べて本文を読みやすくする効果も得ています。これは出典の明記と本文の読みやすさを両立する優れた方法で内部リンクの最適化にもつながるため、ご覧の通りこのサイトでも同様の形式を採用しています。

WordPress標準の脚注ブロックを使う

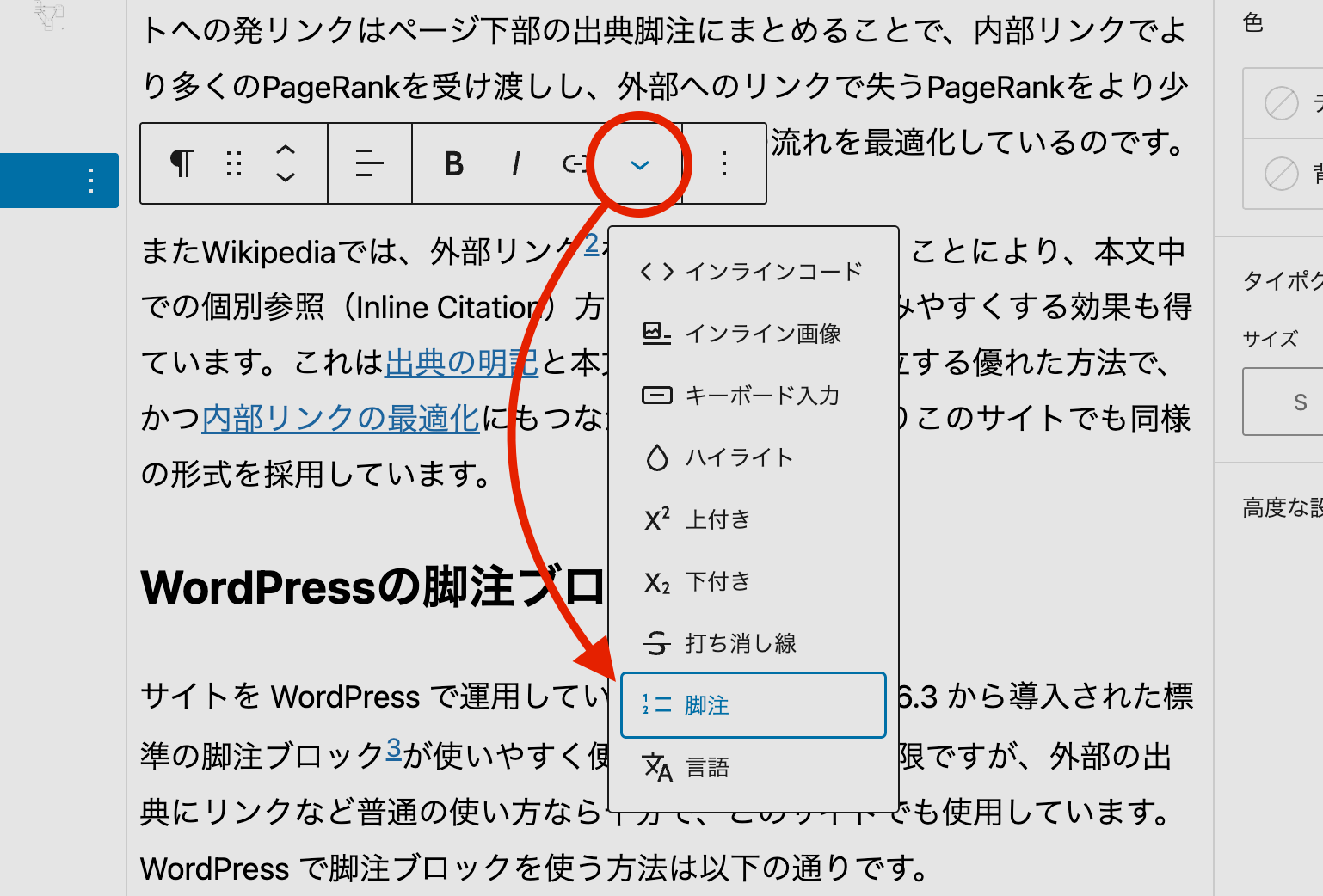

サイトを WordPress で運用している場合、WordPress 6.3 から導入された標準の脚注ブロック3が使いやすく便利です。機能は最低限ですが、外部の出典にリンクなど普通の使い方なら十分で、このサイトでも使用しています。WordPress で脚注ブロックを使う方法は以下の通りです。

- 本文中の脚注を追加したい部分にカーソルを置く。

- Gutenbergツールバーにある下向き矢印をクリックして、追加のリッチテキストオプションのドロップダウンメニューを表示させ「脚注」を選択する。

- カーソル位置に脚注番号(アンカー)が自動的に挿入されると同時に、ページの下部に脚注ブロックが自動的に追加されカーソルがその場所に移動するので、脚注ブロック内で脚注の内容を入力する。

- さらに脚注を追加すると、自動で脚注番号が振られ、脚注ブロック内も番号順に整理される。ブロックを上下に移動しても、脚注番号と順序は自動的に更新される。

SEOに期待できる効果はかなり大きい

記事に書くことのうち、自分独自の実体験や意見を除けば、通常ほとんどの情報は外部から得たものです。私たちは生まれたときから知っていることなど何もなく、日々たくさんの情報を外部から得ながら仕事や生活をしています。自分独自の実体験や意見、発見や発明ではない部分については、脚注でその情報の出所にリンクしましょう。

丁寧に出典となる情報源をあたり、脚注でリンクしていくことで、読者と検索エンジンに対して補足情報や関連情報を提供することができ、また、あなたの知識の深さをアピールすることもできます。また多数の資料にあたることで、間違ったことを書いてしまうことも回避でき、信頼性の高いきちんとしたコンテンツになります。

この反面、出店情報を明らかにせず、他人のアイデアや発見や発明を自分の実績か生まれたときから知っていることのように書けば、それは剽窃(盗用)であり、読者からの信頼を大きく損ないます。読者が感じるE-E-A-Tがパクリサイトの水準まで下がってしまうことは、何としても回避しなければなりません。

情報源を読者に教えることは、読者に追加の情報を提供でき、あなたの意見に裏付けを与え、あなたの知識をアピールできるだけでなく、他人のアイデアを剽窃してしまう(パクってしまう)ことも避けられます。

脚注を使うことで、本文の可読性を損なうことなく、また必要以上にPageRankを流出させることを抑えながら、たくさんの情報源にリンクすることができます。外部へのリンクを通じて読者に出典や補足情報を提供することは、ユーザー行動の改善につながり、またハブスコアの改善にもつながり、検索結果での順位が向上します。

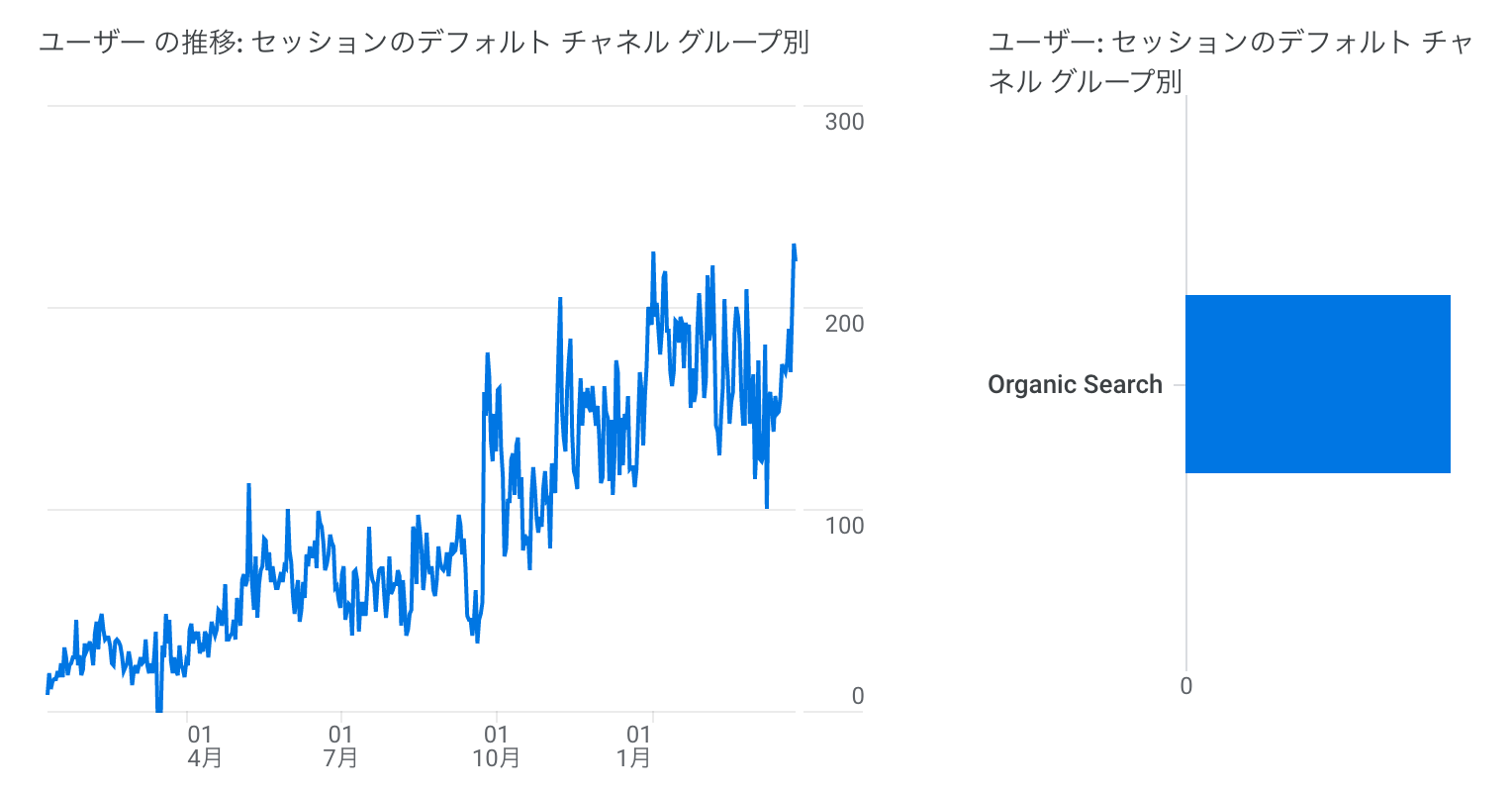

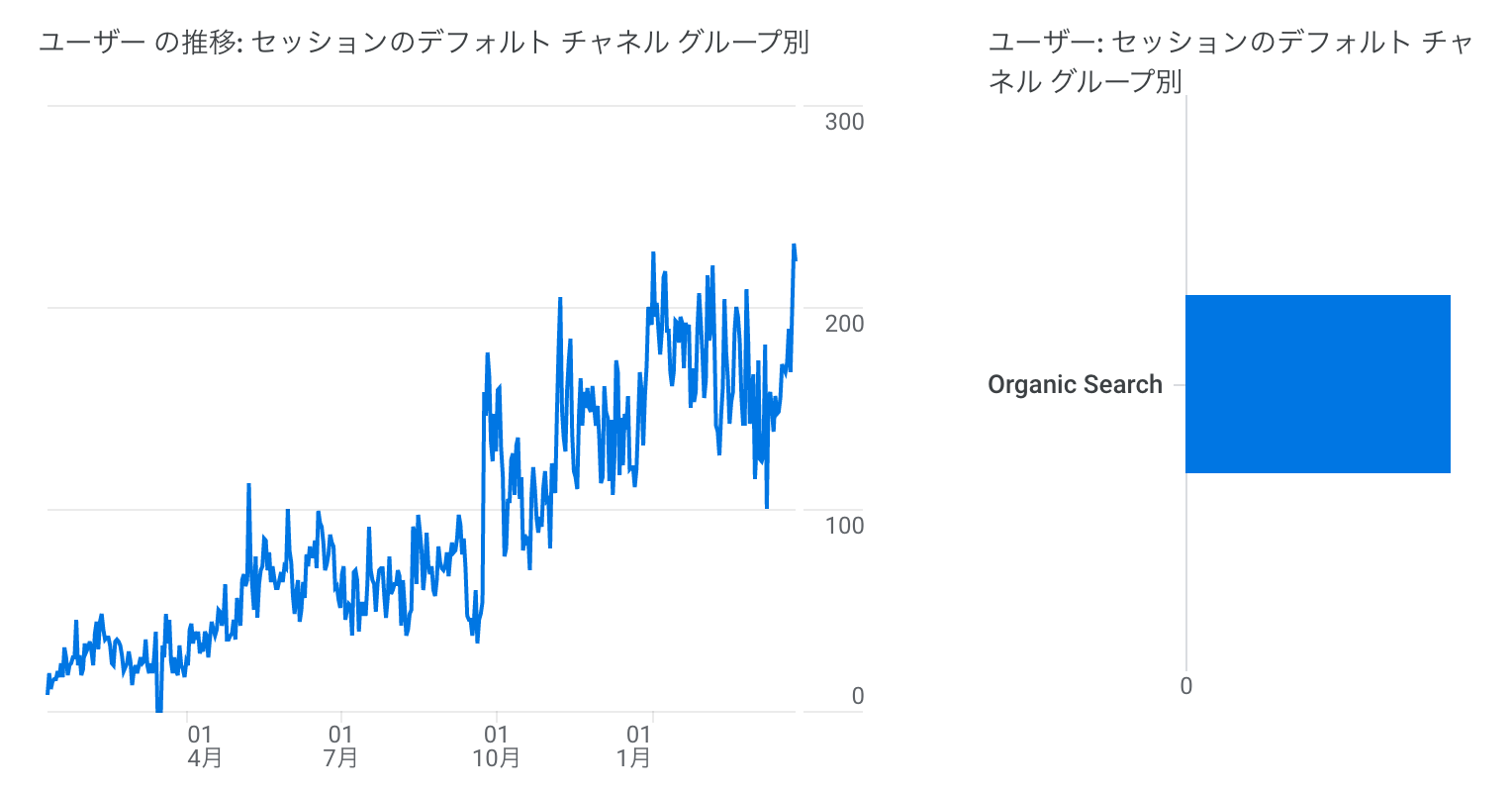

筆者が行った実験で、サイト全体で出典へのリンクを徹底したところ、14ヶ月で検索流入が約11倍に伸長したケースもあります(上図)。1記事や2記事で実施してもそれほど大きな効果は見込めませんが、サイト全体で出典へのリンクを丁寧につけていくことで、大きなSEO効果を期待できます。問題は出典を調べる手間がかかることだけです。

まとめ

出典の明記や、それをすることによるパクリの回避、脚注を使うことによる発リンクの最適化は、地味でありながら効果的な施策です。コンテンツ作者の文献知識をアピールすることで読者が感じるE-E-A-Tが向上し、ユーザー行動が改善するほか、PageRankの流出を抑えながらハブスコアを向上させます。やらない理由がありません。

この施策を提案するとよくある反論に「情報の出所が同業他社なのでPageRankを渡したくない」というものがありますが、それなら脚注ではnofollowリンクを使えばいいでしょう。筆者は個人的にはnofollowは滅多に使いませんが、Wikipediaの外部リンクにはすべてnofollowがついているくらいですから、問題のある使い方ではありません。

WordPressをお使いの方はさっそく今日から、脚注ブロックを使って出典にリンクする作業を始めましょう。特に僕の同業で、僕のサイトを参考に書かれた記事をお持ちの方は、ぜひ出典としてリンクしてくださいね。

脚注

- US7716225B1 – Ranking documents based on user behavior and/or feature data – Google Patents

︎

︎ - Wikipedia:外部リンク – Wikipedia

︎

︎ - Footnotes block – Documentation – WordPress.org

︎

︎

他人のブログ記事を参考にしつつパクリにせず順位も上げる方法 6 Apr 9:24 PM (9 days ago)

それは「リライト」じゃなく「剽窃」です

ブログ記事を書くとき、他者のアイデアを拝借することがあると思います。そんなときの原則は、自分のアイデアと他者のアイデアを明確に区別し、他者のアイデアは正しく引用して出典を明記することです。他者のアイデアを拝借するとき、自分のアイデアであるかのように書けばそれは剽窃、パクリですが、出典を明記して引用すれば問題ありません。

剽窃とは、情報の出所を明確に示さずに他人のアイデアや言葉を使うことである。

Plagiarism: Writing Guides: Writing Tutorial Services: Indiana University Bloomington1

他者のアイデアを拝借するとき「著作権侵害を避けるために自分の言葉でリライトするといい」のような誤った言説を見ることは珍しくありません。しかしそれは明確なバッドノウハウです。リライトすることで表現を変えれば著作権の問題は回避できるかもしれませんが、それでもアイデアの剽窃という倫理上の不正が残るからです。

パクリのことをリライトと呼んで、まるで不正ではないかのようにしらばっくれるのってほんと悪質ですよね。見る人が見ればわかるのに。

他人のアイデアを借用しつつ、でも他人のアイデアを盗まないことを徹底するのであれば、確実な解決策は適切な引用と出典の明記だけです。言い回しを変えるなどして表現だけを別のものに置き換えたとしても、剽窃は剽窃であり、パクリはパクリです。そのような危険を冒す必要はまったくありません。ネタ元にリンクしましょう。

自分のオリジナルでない部分はきちんと引用する

僕たちが持っている知識のほとんどすべては他者から与えられたもので、自分のオリジナルではありません。自分で思いついたアイデアですら、その多くは先に思いついた人がすでにいるでしょう。剽窃だけでなく二番煎じも避けるなら、原典や先行例を探し、それらを適切に引用するのが確実です。公表された著作物であれば引用して利用できます。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法 第三十二条の一2

すでに一般に広く知られていること、たとえば義務教育で履修する知識や一般常識などについては、あなたのオリジナルの情報ではありませんが、公知の情報ですので引用したり出典を明記する必要はありません。しかし公知の情報であっても、その部分が重要で、正確を期したいなら、信頼できる情報源をあたって引用してその出典を明記するのが安全です。

また、よく「引用元や参照先は官公庁や公的機関など権威性の高いサイトであることが望ましい」といわれますし理想はその通りですが、現実のネタ元はそれらの権威性の高いサイトであるとは限りません。しかしネタ元がどんなサイトだったとしても、実際にネタ元なのでであればリンクしましょう。黙ってパクるほうがずっと悪です。

リンク先の権威性を気にしてリンクせずに黙ってパクり、結果として自分や自分ののサイトのE-E-A-Tをパクリサイトレベルにまで落とすのでは本末転倒ですよね。

参考にしたページには参考URLとしてリンクする

通常、記事を書くときには多くのページを参考にすることでしょう。そうしたとき、参考にしたページに対して参考URLとしてリンクしましょう。もし参考URLとしてリンクせずに黙ってパクれば第三者からの印象は最悪です。しかしリンクしておくだけで印象は大きく改善し、良好なユーザー行動につなげられます。

改善するのは印象だけではありません。記事作成の参考にしたページにリンクすることは、自分が作成するページの価値を高めます。HITS(Hypertext Induced Topic Selection)アルゴリズムでは、優れたウェブページにリンクすることは、リンク元のページのハブスコアを高めます。参考にしたページにリンクすることがSEOにプラスに働くのです。

知識の大半は他者からもたらされたものですし、自分が生み出したアイデアであっても多くは先行するものがあります。そのような視点でブログ記事に書く個々の要素を見ていくと、自分独自の内容だと言える部分は多くないことがわかります。自分のオリジナルと言えるのはおそらく次のようなものだけでしょう。

- 自分の直接の経験や、そこから得た知識や洞察や感想

- 自分が実施した調査や研究と、そこから得た結果や発明や洞察

- 既存の情報や物事に対する自分独自の分析や批評や意見

- 既存の情報や物事のこれまでにない新しい組み合わせ

極論すれば、上記のようなことが述べられている部分だけがオリジナルで、それ以外についてはすべて引用とその補足でもよいのではないかと思います。実際、このサイトに掲載している僕の記事のほとんどはそのような形で書かれています。個人的には、参考にしたページに丁寧にリンクすることは、間違いなく自分のサイトのSEOに効果があります。

Google 公式 SEO スターター ガイドにも

Googleは公式のSEOスターターガイドで、執筆内容の裏付けとなる別のページへのリンクを強く推奨しています。リンク先は自分のサイト内でも、外部のサイトでも、どちらでも有効です。引用の出典ページや、参考にしたページ、補足情報が得られるページなどにリンクすることはSEOにおいて強く推奨されることなのです。

Google が発見して検索結果に表示できるように、ぜひともリンクの使用を検討してください。またリンクは、執筆内容の裏付けとなる別のコンテンツにユーザーや Google をつなげるという点でも価値があります。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル3

ここまで述べてきたように、発リンクはユーザーに対しては補足情報のある場所を示すとともにコンテンツ作成者の専門家としての知識を示すことができ、それは良好なユーザー行動の誘発につながり、検索結果での順位を引き上げます。またHITSアルゴリズムにおけるハブスコアを向上させる効果もあり、これもSEOに有効に働きます。発リンクを渋る理由はありません。

あるサイトでの実験結果

以下の画像はGA4のスクリーンショットで、非常に小規模なサイトに出典を追加する実験を行った結果です。各コンテンツに出典を示すリンクを追加してから2ヵ月ほどで効果が現れ始め、そこから5ヵ月程度の小康状態を経て、実験開始から7ヵ月目以降に大きく伸長しました。実験期間の14ヶ月程度の間に、検索流入は約11倍になっています。

実験は非常に小規模なサイトですので誤差が大きいですし、もともとのサイトの状態にも結果は左右されますから、すべてのサイトでこのような目覚ましい結果が得られるとは限りません。しかし情報提供を目的とし、インフォメーショナルクエリに対応するコンテンツでは、出典の明示はかなり強力な施策となることでしょう。

パクリになってしまうことを避けながら流入を増やすことができるのであれば、出典の明記を丁寧に実施することは非常に大きな意味があります。上で示した例を含め、出典の明記について詳しく書いた記事がありますので、そちらも参照してください。また出典へのリンクは脚注を使うのがおすすめです。

伝言ゲームで剽窃のうえに剽窃を重ねる人々

他人のアイデアをパクらないことの重要性がわかる例をひとつ挙げましょう。他の人の考察や意見、発見や発明などを、公知の情報であるかまたは自分自身の考えであるかのように書いてしまうと、またはそのような書き方を常態化させてしまうとどんなことが起きるかという例で、検索意図に関するものです。

僕が2017年から2018年にかけて全国各地で実施し、延べ2,000名ほどの聴衆を集めた一連の講演(その一例はこのレポート)の中で、検索意図を「Know—Do—Go—Buy」という4つに分類する手法を紹介しました。これは2015年にGoogleが発表したマイクロモーメントという概念4を検索意図に援用したもので、海外にもない僕のアイデアです。

マイクロモーメントは下の資料にあるように「利用者がスマートフォンを手に取って検索する瞬間」を意味しており、それを Know(何かを知りたい瞬間)、Do(何かをしたい瞬間)、Go(どこかの場所に行きたい瞬間)、Buy(何かを買いたい瞬間)という4種類の瞬間に分類したものです。これを検索意図に援用することでSEOの狙いをシンプルにできます。

この4種類のマイクロモーメントを検索意図に援用するアイデアは、剽窃のうえに剽窃を重ねる伝言ゲームで広がっていき、いまや日本語圏だけのガラパゴス理解で「検索意図とは Know—Do—Go—Buy の4種類」となってしまっています。「検索意図 Know Do Go Buy」と検索すればその状況は一目瞭然で、数限りないサイトで誤った紹介がされていることがわかります。

日本語圏だけのガラパゴス理解ではない標準的な検索意図の分類について再確認したい方はこちらの記事をどうぞ。

先に剽窃のうえに剽窃を重ねる伝言ゲームで広がったと指摘したのは、それは「厳密には検索意図ではなくマイクロモーメントの援用である」という重要な情報が抜け落ち、また、その援用をした僕の名前に触れながら紹介しているサイトは数えるほどしかなくほとんど全員が自明の知識のように紹介しているという滑稽な状況だからです。

他人のアイデアを拝借するときには、さらに原典があるかもしれないと疑うのも、間違いを避ける一つの策です。ここで挙げた例でも、誰かのブログ記事から安易に剽窃するのではなく、自分で原典にあたっていれば「これはマイクロモーメントであって検索意図ではない」と気付いたり、検索意図に援用した僕にたどり着いたりしたはずです。

おわりに

ブログ記事を書くことで他者に何かを教えてあげようとするあなたのことですから、日頃からあなたの専門分野で大量の資料を読み下しており、豊富な文献知識を持っているはずです。それらを安易に受け売りするのではなく、きちんと引用して出典を明記すれば、あなたの専門性をアピールでき、ユーザーからの信頼につながります。

その一方、他人のアイデアを自分のアイデアであるかのように書いたり、他者から得た情報を生まれたときから知っていたかのように書けば、自分のE-E-A-Tは失墜します。パクリ野郎だと思われることがどれほどの損失か冷静に見積もる必要があるでしょう。そうした損失はネタ元にリンクするだけで回避できます。

Googleは実際の利用者の行動や彼らによるサイテーションなどのレピュテーション情報からあなたのコンテンツやサイトの信頼性を量ります。実際のユーザーに不信感を持たれないようにしつつ、持っている知識をユーザーにアピールしましょう。そのためには、先行する情報を適切に引用して出典を明記したり、参考URLをきちんと示すことです。

脚注

- Plagiarism: Writing Guides: Writing Tutorial Services: Indiana University Bloomington

︎

︎ - 著作権法 第三十二条の一 | e-Gov 法令検索

︎

︎ - Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

︎

︎ - Four Moments Every Marketer Should Know – Think with Google

︎

︎

Googleは「ブランド優遇」SEOの成功の鍵はブランディング 23 Mar 3:39 PM (24 days ago)

現在のSEOはブランドの勝負

SEOとブランドの間には非常に強い相関があります。確立されたブランドを持つサイトは、指名検索され、検索結果上でのクリック率が高く、サイト上での滞在時間が長く、ポジティブな言及や被リンクを集めます。これらのすべてがシグナルとなって、検索結果の順位をさらに押し上げます。

現在のSEOでは、ウェブサイトやコンテンツ制作者を、人々によく知られ、話題にされ、信頼されるブランドとして確立する必要があります。これが不十分な場合、たとえば指名検索が十分に得られていないサイトでは、コアアップデートのたびに順位が低下する現象も報告されています。

大企業が大きな予算を投じて実施する大々的なブランディングを想像すると、中小企業にとっては無関係なものに思えますが、中小企業であっても身の丈からの着実な取り組みとしてブランディングは実施できます。あなたの地域またはあなたの業種という範囲の中で知名度と信頼を積み上げていくだけだからです。

中小企業のブランディングは地域を限定するか特定分野に特化することが有効です。全国を視野に幅広い分野を狙えば、大手や中堅と直接競合してしまって不利です。弱者のSEO戦略を採りましょう。

コンテンツSEOだけではすぐに限界がくる

コンテンツを作り込むことによるSEOには限界があります。有用で高品質なコンテンツを継続的に制作すれば、当初は順調に検索流入を増やすことができます。しかし検索順位の上昇はどこかの時点で止まります。そのとき、より上位にいるのは、そのトピックにおけるブランドとして知られる有力なサイトです。

私たちは、自分のサイトや自分の会社や自分自身を、特定のトピックにおけるブランドに育てていく必要があります。コンテンツがGoogleに信頼され上位に表示されるためには、サイトやコンテンツ作者が、人々に実際によく知られ、話題にされ、選ばれ、信頼されていなければなりません。

サイトの評判の不正使用はブランド重視の裏返し

2024年5月からGoogleによる対応が本格化した「サイトの評判の不正使用」は、Googleがブランドを極めて強く重視することの裏返しです。サイトの評判の不正使用とは、すでにブランドが確立されたサイト上に第三者のコンテンツを置くことでランキングを操作することをいい、Googleは次のように説明しています。

サイトの評判の不正使用とは、ホストサイトにおいて、基本的にファーストパーティのコンテンツによってすでに確立されたランキング シグナルを利用することを主な目的として、そのサイトにサードパーティのコンテンツを公開する行為を指します。これは、サードパーティが独自に公開する場合に比べて、当該のコンテンツがより上位にランク付けされるようにすることを目的としています。

Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル1

ブランドが発するランキングシグナルは極めて強力です。だからこそ不正使用が横行し、Googleは対応の必要に追われています。また、こちらは不正使用ではありませんが、強力なブランドを持ったサイト(例えばLinkedIn2やnote3など)の配下にコンテンツを置くことで上位に表示されやすくなる状況は現在も続いています。

不正な方法であるか正当な方法であるかに関わらず、宿主サイトのブランドに寄生することで自分のコンテンツのランキングを上げることに成功したとしても、借り物のブランドはあくまで借り物に過ぎません。自分のサイトのブランドを強力なものにすることが理想です。

なぜGoogleはブランドを重視するのか

白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか(PDF・英語)4」によれば、ウェブ検索はスパムや偽情報との戦いであるといいます。Google検索のアルゴリズムは、スパムや偽情報を排除するために、権威があり信頼性の高いサイトを優先するように設計されています。実際の人々にブランドとして信頼されているサイトを優先するのです。

あるサイトに権威があり信頼性が高いかどうかは、被リンクや指名検索やユーザー行動やサイテーションなど、実際の人々に信頼されているブランドが持つ特徴と重なる指標で量られます。Googleはこうした様々な指標を使って人々が信頼しているブランドを特定し、そこで発信されている情報はスパムや偽情報ではないと判断します。

近年では生成AIの利用が進んでいますが、これらもGoogle検索と同様、スパムや偽情報に対処する必要があるものと考えられます。そのときGoogle検索と同様の対応方法が採られれば、やはり情報源となるサイトやページはブランドを重視したものとなるでしょう。生成AIにおすすめしてもらうためにはブランドが必要となるのです。

情報源からスパムや偽情報を取り除きたいのは生成AIも同じです。生成AIもまた「人々から信頼されているブランド」を信頼する方向性を強めていくでしょう。AI時代を見すえてもブランド化は急務です。

ブランディングの対象は自社と関連エンティティ

ブランディングの対象になるのは御社や御社が所有するブランドなど、指名検索やサイテーションの対象になるもの、つまり検索エンジンがエンティティとして認識可能なものすべてです。代表的なのは次のものですが、このほかにも独自のブランド名のついた製品ラインがあるならそれもブランディングの対象となります。

- 社名

- 店名(複数の店名があるならそのそれぞれ)

- サイト名(複数のサイトがあるならそのそれぞれ)

- 社長名

- コンテンツ著者名(複数の著者がいるならそのそれぞれ)

これらのうちたったひとつを人々に覚えてもらうだけでも大変なことです。中小企業や個人のように経営資源が乏しいケースでは、ブランドを乱立させないようにすることが大切です。おすすめは「社名=店名=サイト名」とし、「社長=コンテンツ著者」とすることです。こうすることで、ブランディングの効率を最大化できます。

一社で複数のサイトを運営していたり、ブランド名のついた製品ラインを複数持っていたりするケースはよくありますが、可能なら統合していくことをおすすめします。ブランドとして育てるエンティティが少なければ少ないほど、ひとつのエンティティに投下できる経営資源が増えるからです。

獲得したいブランドシグナル

通常、ブランディングの取り組みはその成果が漠然としていますが、SEOという目標を持つことで、ブランディングに中間指標を持たせることができます。ブランドとして人々に認知されていくにつれて増えてくるシグナルがあるためです。ここではそうしたブランドシグナルに注目します。

あるエンティティが人々の間でブランドとして確立されれば、人々はそのブランドを指名検索し、ブランドのサイトを訪れ、話題にし、リンクするでしょう。そうした人々の行動のすべてがシグナルになって、ブランドのエンティティは強化されます。Google検索が用いていることが明らかになっている主要なブランドシグナルは次のものです。

指名検索

指名検索とは、社名やサイト名、コンテンツ著者名などのキーワードを含む、ナビゲーショナルな意図の検索のことをいいます。例えば「ナイキ + スニーカー」や「Amazon + USBメモリ」や「スタバ + メニュー」などの検索が該当します。指名検索されることは、その対象に知名度と検索ニーズがあることを証明します。

指名検索で訪れたユーザーは「そのサイトに訪問する動機」のあるユーザーですから、直帰率が低く、サイト滞在時間が長く、コンバージョン率が高いなど、良好なユーザー行動シグナルを発し、サイト全体の検索順位を引き上げます。またGoogleは指名検索を特定のブランドへの支持投票として機能させる特許を有しています。

ユーザー行動

Google検索は検索結果画面上でのクリック率や、クリック後のサイト上での滞在時間、ユーザーが検索結果に戻ってきたかどうかなどのユーザーの行動を機械学習し、順位に反映します。ユーザーが満足したことが示唆される行動をとった検索結果はよい検索結果で、ユーザーが満足しなかったことが示唆されれば、それは悪い検索結果です。

よく知られ信頼されているブランドは、よいユーザー行動を導きます。商品を検索する人の70%は、検索結果の上位に表示された小売店よりも、自分がすでに知っている小売店(例えばAmazonのような)の結果を優先的にクリックすることが、Search Engine Land と SurveyMonkeyが実施した調査5で明らかになっています。

また米Page One Power社の調査6によれば、検索結果に表示されたリンクのクリックを促進する理由として、アメリカ人の59%は知っているブランドであることを重視する一方で、上位にランクされていることを重視する人は3分の1未満でした。ユーザーはアルゴリズムよりもブランドを信頼する可能性が2倍高いことを示しています。

サイテーション

サイテーションとはウェブ上で対象となるブランドが言及されることを指します。官公庁や大手ニュースサイトなど権威性が高く信頼されているサイト上でブランドが言及されることは、そのブランドが言及に値する重要なものであることを証明します。また、同時に言及された他のエンティティとの関連もGoogleは理解します。

SNSなどで展開される一般の人々によるブランドへの言及(クチコミ)も重要なサイテーションです。これらのクチコミによって初めてそのブランド名を目にする人が増えることに加え、その話題のブランドについて知るために指名検索をしたり、サイトに訪問してコンテンツを熟読する可能性が高まるためです。

被リンク

被リンクは外部のウェブサイトから受け取るリンクです。Googleなどの検索エンジンはリンクをあるページから別のページに対する一種の支持投票のように扱い、より多くのリンクを集めるページを重要なものとみなします。また同時に、より重要なページからのリンクをより重要なものとみなします。

リンクは信頼性や権威性を測る指標として用いられます。また、リンクは推薦や参照の意味で設置されることが多いため、よく知られていて信頼されているブランドほど、さらにより多くのリンクを集めます。被リンクを構築する意味でも、確立されたブランドは有利に働くのです。

実施するブランディング施策

SEOにおけるブランディングの目標は、ブランドを覚えてもらい、信頼してもらい、話題にしてもらうことです。これはブランディングの全体像からすればごく一部に過ぎませんが、全体的なブランディングを実施していくにあたっての中間目標として取り組んでいくのがよいでしょう。

識別しやすいブランド名をつける

サイテーションが機能するためには、あなたやあなたの会社が外部から言及を受けたとき、それがあなたやあなたの会社に対する言及であると検索エンジンが認識できる必要があります。他と重複しない社名、サイト名、コンテンツ著者名であれば最善ですが、実際にはそうもいかないことが多いでしょう。

同名の会社やサイトや人物がいる場合には、所在地や業種名など他と区別できる情報を常に付加するようにしましょう。例えば「アシスト」のようなよくある社名だった場合、常に「横浜のシステム開発 アシスト」や「京都の土木建築 アシスト」などと名乗るようにします。

もし会社名やサイト名をこれから考えるのであれば、他と重複しにくいことに加えて、読みやすく、覚えやすく、発音しやすく、聞き取りやすく、入力しやすい、といったことも考慮すべきです。外国語や当て字など、読めない、覚えられない、入力できないブランド名では、サイテーションや指名検索の獲得において損をします。

あなたやあなたの会社を単なる文字列ではなく実体(エンティティ)として検索エンジンに認識させることを意識しましょう。

コンテンツの著者情報を明示する

コンテンツごとに、そのコンテンツに責任を持つ人物の個人名と連絡先を表示しましょう。コンテンツの著者はそのトピックの専門家としてブランディングしていく対象です。実在する専門家として名前と顔を出した著者情報を表示することはE-E-A-Tの観点から必須です。

コンテンツ制作者のエンティティを専門家として検索エンジンに認識させるためには、マスメディアなどから取材を受けたときに名前の出る人物、つまり取材内容が記事化されたときにサイテーションを受ける人物が、コンテンツの著者として表示されていることが理想です。中小企業ならほとんどの場合、これは社長の役割です。

ただし、実際に社長自身が制作したのではないコンテンツ、たとえば他の社員や外部のライターが制作したコンテンツを、社長の名義で発表するのは感心しません。社員が制作したコンテンツはその社員の責任で記名すべきですし、社長は自分の名義で発表するにふさわしいコンテンツを自作すべきです。

クチコミ投稿をお願いする

ローカルビジネスではGoogleビジネスプロフィールのクチコミ投稿を獲得すること、ECサイトでは購入者による商品レビュー投稿を獲得することで、御社のE-E-A-Tが向上します。地域密着のローカルビジネスとECサイトでは、クチコミ投稿の獲得は他のどんな施策よりもSEOに効果的です。

とはいえ飲食店など一部の例外を除けば、お願いしないとクチコミ投稿は増えません。口頭で直接お願いすることはもちろん、ポップなどの掲示物やチラシやショップカードなどの配布物を使ったり、ECサイトなら同梱物やフォローアップメールを使うなどして、クチコミ投稿をお願いするようにしましょう。

ただし、Googleビジネスプロフィールのクチコミ投稿に対して金銭や物品などのインセンティブをつけることは、Googleマップの投稿コンテンツに関するポリシー7に違反します。クチコミ投稿に何らかの対価を支払うことはせず「単にお願いするだけ」にするようにしましょう。

SNSでコミュニティと交流する

個人を認知してもらうにあたっては、X8のようなSNSの活用は欠かせません。自分の専門分野に関心のある人々とつながり、そこでの存在感を高めることで、認知を広げるとともに、コンテンツを発信するときには拡散も期待できます。Googleも公式ブログで次のように述べています。

そのサイトのテーマに関連するコミュニティに積極的に参加することが、サイトの評判を上げ、良質なリンクを得るのに有効です。フォーラムやブログなどで、意見やコメントを投稿し、参加ユーザーと交流してみましょう。

良質なリンクを得るには | Google 検索セントラル ブログ9

SNSは個人同士が交流するのに適した場です。会社の公式アカウントは交流には向きません。個人のアカウントで、個人としてSNSに参加することが基本です。公式アカウントの運用はうまくいかない一方で、社長の個人アカウントのほうがうまくいっているというのは、SNSの性質から当然の結果です。

私的な日常をつぶやいたり見知らぬ他者と交流することに躊躇してしまって、SNSの活用が苦手だという人も多いと思います。実は筆者もそんな一人です。そんな場合には「仕事として、仕事に関連することだけつぶやき、頻度も上げない」と割り切ってしまうのも一つの方法です。筆者のXもそのように運用しています。

メディア向けの広報活動をする

マスメディアや地域メディアなど、権威あるメディアへの露出を狙った広報活動を実施します。「(地域または業種)で初めて」や「(地域または業種)で一番」や「いま話題の○○」のような形の報道価値のある話題を作ってプレスリリースを配信しましょう。権威あるメディアに扱われれば強力なサイテーション効果が得られます。

なお複数の記者の証言として、報道価値のない単なるお知らせでプレスリリースを乱発しているようなスパムまがいの会社(残念ながら大量に存在します)のリリースは自動的に無視するといいます。パブリシティを狙うなら、報道価値(ニュース性)のあるリリースだけを配信するようにしましょう。

たくさんのお客さまを満足させる

この項の冒頭で「SEOにおけるブランディングの目標は、ブランドを覚えてもらい、信頼してもらい、話題にしてもらうこと」と述べました。これらを実現するための最も確実な方法は、より多くの人々にお客さまになってもらい、御社の製品やサービスを実際に使っていただき、満足していただくことです。

熱心なクチコミや評判は満足してくださったお客さまから生まれます。満足してくださったお客さまを増やすことこそが、最も確実なブランディングです。そのために広告を使うのもいいですし、社長が広告塔となって既存メディアやSNSやYoutubeで露出するのもいいでしょう。方法はたくさんあります。

地域のイベントに協賛したり、地域の学校の社会見学や行政の視察を受け入れたり、業界団体での役職を引き受けたり、国の助成事業で官公庁と協力関係を築いたりすることで、メディアでの露出を増やした例もあります。露出機会を増やし、お客さまを増やすことのすべてが、ブランディングにつながります。自社に合った取り組みを探しましょう。

筆者自身のブランディングの取り組み

一例として筆者がブランディングに取り組んでいるのは、自社とこのサイトを表す「ボーディーSEO」のエンティティと、コンテンツ著者である「住太陽」のエンティティの2つだけです。筆者は自分一人だけでサイトを運営している零細企業オーナーですので、多数のエンティティをブランディングするのは不可能で、少数に絞って取り組んでいます。

それら2つのエンティティをブランディングすることの目標はキーワード「SEO」での検索結果で1ページ目に安定して表示させることです。このキーワードの上位には上場企業やSEO専業の中堅企業、Googleの公式やWikipediaの記事などがひしめいていて一人運営のこのサイトには厳しい環境ですが、うまくやりおおせることができたら痛快です。

一人運営で手間や時間に余裕がありませんので、サイトのコンテンツ量は諦めて、質だけを追うようにしています。また個人としては、依頼された講演は基本的に断らず、Web担当者Forumで連載を持つなど、専門家としての講演や執筆の機会をできるだけ多く持てるように努めています。この結果、目標まであと一歩のところまできています。

一人で運営しているような小規模なサイトが不利なのは事実ですが、着実にブランド化に取り組めば、極めて競争の激しいキーワードでもある程度は戦えます。

まとめ

中小企業のブランディングで目指すのは、地域か業種を絞り、その範囲内での知名度と信頼を獲得することです。その結果として、指名検索や、良好なサイテーション(言及)やレピュテーション(評判)やユーザー行動、そして被リンクを獲得していきます。これらは着実な積み上げが可能で、あとはやるかやらないかだけです。

ことSEOの観点からは、ブランディングは必須の要件です。信頼されていない無名のサイトに集客することはますます困難になってきています。あなたの会社やサイトと、専門家としてのあなた自身を、ブランドとして確立しましょう。そして最も大切なことは、こうしたブランディングはSEOがなくても生き残りのためにやるべきことだということです。

脚注

- Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル

︎

︎ - LinkedIn

︎

︎ - note

︎

︎ - How Google Fights Disinformation(PDF・英語)

︎

︎ - Brand Bias: 70% Of Consumers Look For Known Retailers When Doing Product Searches

︎

︎ - Navigating Digital Trust: What Makes Information Reliable? | Page One Power

︎

︎ - 禁止および制限されているコンテンツ – マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ

︎

︎ - 「いま」を見つけよう / X

︎

︎ - 良質なリンクを得るには | Google 検索セントラル ブログ

︎

︎

オンページSEOとは?運営者が制御できるサイト内部の最適化 16 Aug 2024 12:00 AM (8 months ago)

オンページSEOとは?

オンページSEOとは、ウェブサイトの内部をユーザーと検索エンジンに最適化する取り組みです。これには、ユーザーの検索意図を的確に満たすコンテンツを作成し管理するコンテンツSEOと、技術的な側面を最適化しサイトを検索エンジンに正しく理解・取得させるテクニカルSEOが含まれます。

オンページSEOの基礎になるのはデザイン(設計)です。ユーザーがあなたのサイトを訪れる目的はコンテンツであり、検索エンジンのアルゴリズムが評価するのもコンテンツです。デザインもコンテンツにフォーカスした使いやすくわかりやすいものにすることで、SEOの効果を最大にできます。

スマートフォンの普及によって検索はより生活に密着したものになりました。この状況に対応してウェブサイトは、様々な種類のデバイスでの表示や操作がしやすいようにモバイルファーストで設計されている必要があります。ユーザーが迷いにくいシンプルなナビゲーションと、最適化された内部リンク構造も重要です。

ウェブサイトは利用者の便宜のために構築するべきであり、すべての最適化はユーザー エクスペリエンス向上のための調整である必要があります。検索エンジンもそうした利用者のひとつであり、他のユーザーがあなたのコンテンツを見つけるための手助けをしています。

Google 公式 SEO スターター ガイド(2022年時点)1

検索エンジンは人間のユーザーと同じように、サイトやコンテンツの信頼性やユーザビリティ、速度、モバイルフレンドリー性などを評価します。ユーザー体験を損なわないデザインはとても重要です。これらができていることで、次に紹介するコンテンツSEOや、後述するテクニカルSEOが大きな効果を生みます。

デザイン以外の面では、低品質なページを改善または削除することも有効です。サイト内に低品質なページが多くある場合、サイト全体の評価が下がる可能性があるためです。サーチコンソールなどの無料ツール類をうまく使い、クロールされているがインデックスされていないページなど、低品質の兆候のあるページを精査しましょう。

ユーザーの検索意図に答えるコンテンツSEO

コンテンツSEOとは、検索ユーザーのニーズを満たすようにウェブサイト上のコンテンツを最適化する取り組みです。自社が専門性を保持している領域の範囲内で、自社の見込み客の疑問に答え困りごとを解消するコンテンツを作成することで、検索エンジンから見込み客を集客します。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル2

Googleは公式ドキュメントで上記のように述べて、検索結果の上位に表示されるためにはユーザーのメリットになるコンテンツが必要であることを説明しています。コンテンツ制作にあたっては、検索ユーザーの役に立ち、検索ユーザーにメリットを提供することを重視しましょう。重要なポイントは次の通りです。

- 扱うトピックは自社の専門領域に限定すること。

- 対象読者を自社の見込み客に限定すること。

- 見込み客の役に立つ質の高いものであること。

- 経験や専門知識に裏打ちされた信頼できる内容であること。

- 他にない独自の価値を持っていること。

- 主張の根拠となる出典が明記されていること。

- 内容をアップデートし常に最新の状態を維持すること。

コンテンツを制作するときには、見込み客がそのコンテンツを探して検索するときに使いそうなキーワードを選定し、そのキーワードをタイトルや見出しやパラグラフの中で自然に使うようにします。ただし、キーワードは過度に使う必要はありません。迷ったときは常に読者にとっての読みやすさとわかりやすさを優先しましょう。

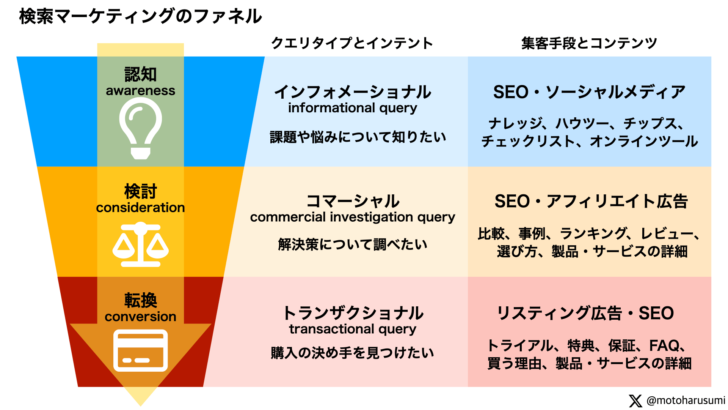

コンテンツは検索マーケティングのファネル(下図)を念頭に、見込み客がコンバージョンまでにたどる各段階に応じたものを揃えることで、接触を増やし、関係を構築し、コンバージョンを最大化できます。また、ファネルの各段階ではSEOの他にリスティング広告やアフィリエイト広告を併用するのも効果的です。

コンテンツ同士を内部リンクすることも重要です。各コンテンツから、サイト内の関連性のあるページにリンクしましょう。このとき、リンクのアンカーテキストにはリンク先を端的に表す文字列を使います。こうすることでユーザーと検索エンジンにページ同士の関連性を伝えます。トピッククラスターを構成すればさらに効果的です。

技術的な課題を解決するテクニカルSEO

テクニカルSEOとは、検索エンジンがウェブサイトを正しく把握するための技術的な側面を最適化することをいいます。検索エンジンにとってウェブサイトの構造やコンテンツを理解しやすくし、正しくクロールやインデックスすることを助ける役割を担っています。ここで実施するのは次のような作業です。

- 検索エンジンが必要なページを確実に発見しインデックスできるようにクローラビリティとインデクサビリティを高める。

- 正規URLを適切にインデックスさせると同時に非正規のURLを適切にインデックスから除外するために重複コンテンツを正規化する。

- 価値の低いページを検索結果から除外するためにクローラーとインデクサーを制御する。

- ページの読み込みや画面の表示を高速化する。

- 正規URLの更新状況を検索エンジンに伝えるために、必要に応じてXMLサイトマップを送信する。

- コンテンツの著者やウェブサイトの運営企業の情報を検索エンジンに伝えるためにauthorやProfilePageなどの構造化データをマークアップする。

- ECサイトの商品ページが検索結果に表示されたときに商品スニペットを表示できるように、構造化データをマークアップする。

- URLの変更や統合などがあった場合には適切にリダイレクトする。

- ウェブサーバーの反応速度が遅すぎる場合には高速なウェブサーバーに乗り換える。

ただし近年では、検索エンジンの性能向上と、一般的によく使われているCMSやカートシステムの改善によって、テクニカルSEOの必要性は大きく減少しています。一般的なCMSやカートシステムで運用されているサイトでは、狭義のテクニカルSEOの必要性はほとんどなくなったといってもよいでしょう。

一方、デバイスの多様化やユーザーの利用シーンがより日常に密着したものになってきていることを受けて、ユーザーエクスペリエンスの高いウェブ開発の重要性は大きくなっています。機能の面でもビジュアルの面でもコンテンツの面でも、ユーザーエクスペリエンスの向上を第一に、サイトを改善していきましょう。

まとめ

オンページSEOの中心はコンテンツSEOです。設計面や技術面の課題は一通りの解決が可能で、毎日のように取り組むものではないからです。設計面や技術面での課題を一通り解決したら、コンテンツSEOにリソースを振り向けましょう。またサイトの外にも目を向けオフページSEOに取り組むことも重要です。

脚注

- Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル(Wayback Machine 2022年12月31日)

︎

︎ - 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

︎

︎

オフページSEOとは?外部サイトからのシグナルで信頼性を証明 13 Aug 2024 9:50 PM (8 months ago)

オフページSEOとは

オフページSEOとは、ウェブサイトの外部で発生するランキングシグナルへの働きかけを指し、デジタルPRを含む被リンク構築やソーシャルメディア最適化などが含まれます。 オフページSEOの目標は、自分が管理するサイトの存在感を高め、信頼でき権威があると検索エンジンに認識してもらうことです。

Googleなどの検索エンジンは、ウェブサイトやコンテンツを評価するにあたり、外部の独立した第三者からの評価を活用します。このとき参考にされるのは、外部のサイトからの被リンク人気度や、サイテーション(言及)やレビュー(クチコミ)などによるレピュテーション情報です。

ウェブサイトやコンテンツ著者について他人が述べていること: ウェブサイトやコンテンツ制作者に関する独立したレビュー、参考文献、ニュース記事、その他の信頼できる情報源を探そう。ウェブサイトやコンテンツ著者が経験豊富である、専門知識がある、権威がある、またはその他の点で信頼できると考えられる独立した信頼できる証拠が見つかるか?

Google検索品質評価ガイドライン1

Googleは検索品質評価ガイドラインの中で上記引用のように述べて、独立した第三者による評価の重要性を強調しています。オフページSEOは、こうした外部の情報源に働きかけることで、自分が管理しているサイトへの参照や言及を増やし、検索エンジンに対して信頼性や権威性(E-E-A-T)を証明していきます。

リンクやクチコミを獲得することに加えて、指名検索(社名や店名やサイト名など固有のブランド名での検索)を獲得することも、オフページSEOの重要な側面の一つです。指名検索が発生するという事実は、知名度が高く、多くの人の話題になっている本物のブランドであることの証明だからです。

検索意図に対してニーズメットで品質の拮抗したページが複数あるようなとき、より上位に表示されるのは、より有名で評判のよい会社やウェブサイトや著者が発信するページです。知名度と評判を実際に高めることと、それを的確に検索エンジンに伝えることが、オフページSEOの役割です。

参照や言及に値する存在になる

外部の独立した情報源からの参照(被リンク)や言及(サイテーション)や指名検索は、ソーシャルメディアの活用などによって多少の促進が可能です。しかし最終的には、実際にあなたの会社やサイトが参照や言及に値する存在になる必要があります。オフページSEOの目標は、知名度が高く、評判がよく、人々の話題にのぼる状態です。

検索順位の決定要因における評判要素の割合が大きいECサイトのSEOやローカルSEOではすでに、その分野や地域においてよく知られた評判のよいサイトや店舗が上位に表示され、人気順のような検索結果となっています。他の分野についても同様の傾向が見られ、その傾向は今後ますます進むでしょう。

オフページSEOは、単にSEOのためだけの施策としてではなく、会社やサイトの存在感やブランド価値を実際に高める取り組みとして、中長期の視点で進めていくことをおすすめします。こうした取り組みは、ウェブだけを担当する部署や外注先には不可能です。中小企業なら社長が率先して取り組みましょう。

オンラインとオフラインの取り組み

会社やサイトが参照や言及に値する存在になるためには、オンラインで有用なコンテンツを継続的に提供することのほかに、実際に優れた製品やサービスを提供してユーザーからの反応を引き出すことや、世話役を務めて地域や業界の貢献することなど、オフライン世界での存在感を高めていくことが重要です。それには次のような取り組みが挙げられます。

- オンラインで有用なコンテンツを発信することでオンラインでの存在感を高める。

- ソーシャルメディアを使った交流を通じてオンラインのコミュニティで存在感を高める。

- 優れた製品やサービスと行き届いたサポートの提供を通じてユーザーの間で存在感を高める。

- 地域や業界の団体や会議で重要な役割を引き受けることを通じて地域や業界での存在感を高める。

- 書籍の執筆やカンファレンスでの登壇などを通じて業界や一般社会での存在感を高める。

- マス広告や屋外サイン、交通広告などの出稿で知名度を高める。

- 省庁や行政の視察を受け入れたり、実証実験に協力するなど、官公庁での存在感を高める。

- 地域の学校の社会見学を受け入れることで、地域社会での存在感を高める。

- ニュース性の高い商品やイベントを企画してプレスリリースを配信し、パブリシティを獲得する。

上記は筆者やそのクライアントが実施している施策ですが、これらをはじめとして、会社やサイトの知名度や評判を高める取り組みには多種多様なものがあります。これらのすべてを実施することはほとんどの会社にとって不可能でしょうが、適性のあるものや可能なものを組み合わせて実施していきましょう。

難しく時間がかかることを覚悟

オフページSEOが対象とするのは、自社が管理していない第三者のサイトや一般の人々です。それらのサイトや人々の評価や行動への介入には、サクラなどの不正な手法を除けば限界がありますから、オフページSEOは難しく、時間もかかります。しかし、難しく、地道な活動が必要であるからこそ価値があります。

オフページSEOの成功のためには、実際の人間から評価や行動を引き出す必要があります。成果を焦って過剰なアウトリーチを実施して反感を買ったり、または注目を集めようとするあまり炎上したり、といった結果を招かないためにも、成果を焦らず、忍耐強く、しかし積極的に取り組んでいきましょう。

すぐにできる施策

ここからは、多くの会社が取り組んでいる代表的なオフページSEO施策を紹介します。時間のかかる施策の多いオフページSEOのなかでは、比較的すぐに始められ、結果が出てくるのも早い施策です。まずはこれらを確実に実施しましょう。そのうえで、先述した各種の取り組みをコツコツ実施していくのがおすすめです。

リンクやクチコミの依頼

すぐにできることとして、既存の取引先や加盟団体にリンクを依頼することができます。既知のもの以外にも、業界や地域の名簿やリストを公開しているサイトを探し、そうしたものの管理者にリンクを依頼することもできます。また、社名や店名で検索してリンクのない言及を探し、その管理者にリンクを依頼することもできます。

顧客や取引先にクチコミの投稿を依頼することもできます。口頭でお願いするのもいいですし、店頭の掲示物でお願いするのもいいでしょう。通販事業者なら同梱物やステップメールやメルマガを活用しましょう。クチコミの投稿先は、Googleマップ、Facebookページのほか、各種のクチコミサイト、ECサイトならサイト内の商品レビューも重要です。

ソーシャルメディアの活用

ソーシャルメディアを活用することで、事業領域に関連のある人々と交流し、その中での存在感を高めていくことができます。個人のSNSアカウントを使って会話に参加し、有用な情報があれば共有するなどしてコミュニティに貢献します。こうした活動を継続していくことで、あなたの存在感を高めることができます。

会社の公式アカウントでは、顧客や潜在客にとって役立つ、または得する情報を発信し、情報源としての存在感を高めることができます。社名やブランド名でエゴサーチし、言及してくれている人にお礼の返信をしたり、使い方などで困っている人を探して助けたり(アクティブサポート)することも有効です。

コンテンツの制作と拡散

コンテンツSEOを実施します。検索ユーザーにとって役立つ良質なコンテンツを作り、それを前項で述べたソーシャルメディアで宣伝します。顧客や同業者や取引先など、あなたの事業領域に関心のある人々とあらかじめ交流を持っていれば、ソーシャルメディアを通じて多くの人の目に触れ、言及されたりリンクされる機会が増加します。

まとめ

オンラインとオフラインで存在感を高めるSEO戦略として、オフページSEOは欠かすことのできない重要な施策です。被リンク、レピュテーション、サイテーション、ソーシャルメディアでのエンゲージメント、そして指名検索の獲得は、あなたの会社やサイトがよく知られていて評判のよいものであることを検索エンジンに証明します。

ただしオフページSEOには地道な継続が必要で、実施には中長期的な視野と忍耐力を要します。時間のかかるものであるだけに、戦略的に取り組むことと、できるだけ早く取りかかることが重要です。自社にとって適性がある施策、市場にインパクトを与えられる施策を見極め、コツコツと積み重ねていきましょう。

脚注

指名検索はSEO効果の高い「暗示的なリンク」として機能する 8 Aug 2024 4:19 PM (8 months ago)

指名検索とは?

指名検索とは、ショップ名や会社名やサイト名、商品名などのブランドキーワードを含む検索のことをいいます。指名検索には、[ナイキ]のようにブランド名だけで検索する場合と、[ナイキ+バスケットシューズ]のようにブランド名と一般名詞を組み合わせて検索する場合があります。

Googleは検索結果において、大手マスメディアや大手メーカー、大手ECサイトなど、大手ブランドを優遇する傾向があります。その一方で、無名のECサイトやアフィリエイトサイトの冷遇は加速しているように見えます。この違いを生んでいる重要な要因の一つが「指名検索の有無」です。

知名度と関心度の反映

指名検索をするのは、ショップ名や会社名やサイト名などのブランド名をすでに知っている人々です。その人々は、そのブランドに関心があり、購入の候補にしているか、またはもっとよく知りたいと考えていることが強く推察されます。指名検索の多さは、そのブランドの知名度の高さや、関心を持つ人の多さを反映しています。

2012年以降、Google検索はエンティティを理解するようになりました。このことは、検索されているブランドが注目されている重要なエンティティであることを理解できることを意味しています。私たちは社名やサイト名や店名を、よく知られ、信頼され、指名検索されるブランドに育てる必要があるのです。

Googleの特許から

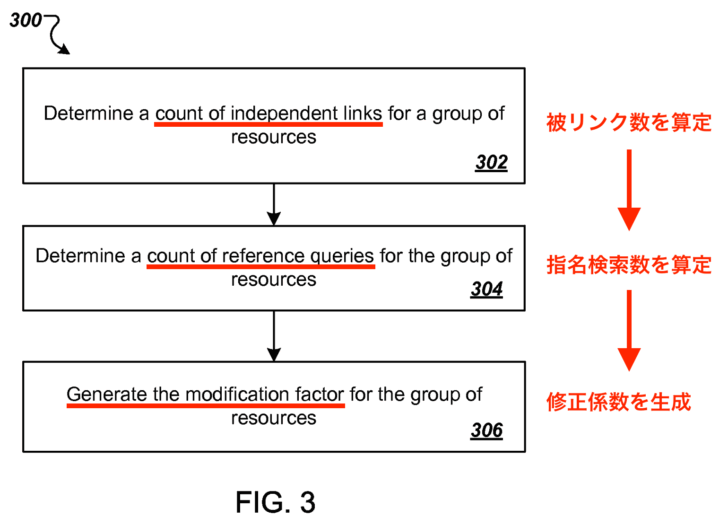

Googleの2012年の特許「Ranking search results1」には、指名検索を特定のリソースを指し示す「暗示的なリンク(implied link)」として扱い、通常のリンクと同じように順位決定要因として扱う方法が示されています(下図)。あるページに対する通常のリンク数と指名検索数を使って、そのページの順位を修正するというものです。

通常のリンクは特定のURLを指し示すもので、Googleはこれをリンク元のページからリンク先のページへの一種の支持投票のように扱います。指名検索もリンクと同様に特定のURLを指し示すものであるため、それを検索ユーザーによる一種の支持投票のようなものとみなし、リンクに準じる「暗示的なリンク」として扱う、というのがこの特許の要諦です。

これはあくまでも特許に書かれていた内容であり、実際の検索システムにそのまま実装されているとは限りません。しかし様々な状況証拠から、指名検索を被リンクのように扱うというアイデアは何らかの形で実装されているものと考えられます。次項で示すように、検索結果には相関が現れているためです。

検索順位との相関

検索エンジンにとって指名検索は、検索の対象となったブランドが本物のブランドであることを示す強力なシグナルとして機能します。指名検索を感知した検索エンジンは、そのブランドが人々に実際に知られていて興味を持たれている本物のブランドであることを理解し、そのブランドの公式サイト全体の検索順位を上昇させます。

米Mozのトム・キャッパー氏は2017年のブログ投稿2で、指名検索数と検索順位に相関があることを明らかにしました。そこで述べられていたことは、被リンクよりも指名検索数のほうが検索順位をよく説明するということでした。サイトの検索順位は、被リンクとの相関よりも指名検索との相関のほうがより強かったのです。

筆者のクライアントの中には、ある特定の分野で一定の知名度を持つ非常に小規模なECサイトがあり、その特定の分野の検索結果では少なくとも5年以上にわたって常に上位をキープできています。このサイトでは、全検索流入の数パーセントを指名検索によるものが占めています。限定された分野におけるブランドが確立しているのです。

指名検索のないサイトの順位下落

米PureLinqのケビン・ロウ氏がSearch Engine Landに寄稿した2024年7月2日の記事3によれば、Googleの2024年3月のコア・アップデート以降、指名検索を獲得しているサイトの順位が向上した一方で、指名検索を獲得していないサイトの順位が大幅に下降したといいます。この記事でケビン・ロウ氏は次のように述べています。

2024年3月のコアアップデートにより、指名検索はSEOの必須要件に近づいた。これは検索における継続的なトレンドである。

ケビン・ロウ

近年のGoogle検索では、検索結果において大手サイトが優先されやすく、小規模なサイトは苦戦を強いられやすい傾向が顕著です。この理由をシンプルに言えば「人々に信頼され指名検索を得ているサイトはGoogleにも信頼され、指名検索のないサイトはGoogleに信頼されない」ということです。サイトの規模の問題ではない可能性は大です。

筆者が知っている例でも、指名検索ではない一般キーワードのSEOだけで検索流入を得ていたあるアフィリエイトサイトが、2023年10月のコア・アップデートで大幅に検索流入を減らし、その後も徐々に流入を減らし続けていました。私たちは早急に、自社のサイト名や社名や商品名や著者名をブランディングしていく必要があるでしょう。

指名検索のSEO効果

Googleは指名検索を受けていることがそのサイトの順位向上に直結するとは公表しておらず、先述した特許の内容がそのままの形で実装されている確証はありません。とはいえ、順位向上に直結するかどうかはともかく、間接的にサイトの順位向上に寄与することは、次のことからも説明できます。

ユーザー行動シグナルの改善

Google検索上でのユーザー行動は匿名化されて集計され、検索結果に反映されます。検索エンジン上での理想的なユーザー行動は、検索結果に表示されたリンクをクリックし、その移動先のページで検索意図が満たされて検索を終えることです。そのようなユーザー行動が多く見られるサイトは、検索結果の順位が上昇します。

指名検索は、そのサイトまたはそのサイト内の特定のページに訪問するというナビゲーショナルな検索意図であることが多いため、検索結果上でのクリック率が高く、検索結果に戻る率は低くなるなど、理想に近い行動をとるユーザーの割合が高くなります。この結果、指名検索の多いサイトはユーザー行動シグナルが改善し、検索結果の順位が上昇します。

ユーザー行動シグナルはGoogleをはじめとする検索エンジンの最重要のシグナルです。指名検索と検索順位の相関については、このユーザー行動シグナルが最もよく理由を説明するものと筆者は考えます。

ブランドのE-E-A-Tの証明

Googleが2019年に発表した白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか4」によれば、Googleのランキングシステムは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)の高いサイトを特定するために特別に設計されているといいます。そして指名検索は、E-E-A-Tの高いサイトを特定する方法のひとつとして機能します。

指名検索が発生することは、その分野での知名度があることや、特定のユーザーに信頼されていることの証明です。また指名検索は、オンラインまたはオフラインのどこかでそのブランドについての言及や評判を見聞きして興味を持った結果としても発生し、この場合はそのブランドが言及や評判を持っていることを証明します。

一般キーワードでの順位向上

先述したユーザー行動の改善やブランドのE-E-A-Tの証明の結果、指名検索を得るサイトは指名キーワードを含まない一般キーワードだけでの検索でも順位が向上します。そのサイトが扱う特定の分野について優れた体験を提供し、人々に支持され、関心を集めているサイトであると認識されるためです。

たとえば、普通名詞と指名キーワードを組み合わせた [バスケットシューズ+ナイキ] のような検索が増加すると、検索エンジンはナイキがバスケットシューズのブランドとして消費者に信頼されていることを理解し、単に [バスケットシューズ] と検索したときの上位にナイキのページを表示するようになります。

指名検索を増やすためにできること

ユーザーが指名検索する状況は、おおまかに2種類が考えられます。ひとつは、すでにそのブランドを知っていてナビゲーショナルクエリとして検索するケースです。もうひとつは、テレビや雑誌などの他媒体や、ディスプレイ広告や動画広告やSNS広告などのウェブ広告を見て、またはSNSやブログなどで他の人の投稿を見て、気になって検索するケースです。

ナビゲーショナルクエリとしての指名検索も、どこかで目にして気になって検索する指名検索も、それらを増やすための働きかけが可能で、それによって検索結果での順位を向上させることができます。その反面、指名検索を獲得するための施策を打っていなければ、前項で述べたようにコア・アップデートに対して脆弱で順位の下落を引き起こしやすいサイトになってしまいます。

打ち出すブランド名を絞り込む

大手自動車メーカー並みの大企業なら、一社で複数のブランド名を持ち、それらのすべての認知度を高めていくこともできるでしょう。しかし中小企業にとってその選択はあり得ません。覚えてもらいたい、話題にしてもらいたいブランド名をできる限り少数に絞り込む必要があります。社名、製品名、屋号、サイト名など、様々なものを使い分けているなら統合を検討しましょう。

よくある間違いは、複数の屋号で複数のサイトを運営していたり、製品ラインごとにブランド名をつけていたり、社名と店名とサイト名がすべて違っていたりするものです。ブランド名が2倍に増えれば、覚えてもらい話題にしてもらう労力も2倍です。すでに知られているものか、人々にとって覚えやすく話題にしやすいブランドに統一するのが得策です。

サイト名や店名などのブランド名を無駄に増やしている例は本当に多く見かけます。ブランディングのために使える経営資源が限られている中で、複数のブランドに経営資源を分散させるのは非常にもったいないです。

ブランドのエンティティを認識させる

そもそもそれが指名検索であることをGoogleが理解するためには、そのキーワードが特定のエンティティを指していることをGoogleが知っている必要があります。会社や店や商品や人物やサイトなど、指名検索の対象となる事物のエンティティをGoogleに理解させることが最初の一歩です。

Googleが会社や店や商品や人物やサイトなどのエンティティを重要なものとして理解するためには、ニュースサイトや各種ソーシャルメディアなど、外部ウェブサイトから言及されることが不可欠です。また会社や店であれば、Googleビジネスプロフィールでクチコミを集めることも有効です。基本的なブランディングに取り組みましょう。

会社名やサイト名などのブランド名は、他と重複しないユニークなものであることが重要です。加えて、覚えやすく入力しやすいものであればより言及しやすいでしょう。一般名詞やその組み合わせのブランド名や、長すぎて覚えにくいブランド名、入力しにくい外国語のブランド名などは損をします。

ブランド名が目に触れる機会を増やす

オンラインやオフラインの広告でブランド名の露出を高めたり、SNSで人々の話題になることでも「たまたま目にしたブランドが気になって検索する」という指名検索を増やすことができます。広告を含めた話題作りは有効な施策です。社長が前面に出て広報活動や社交に取り組むのもいいでしょう。

- 広告の活用 — オンラインやオフラインの広告を利用してブランド名の露出を高める。

- SNSの活用 — SNSで話題にしてもらえるように、会話に参加したり、話題づくりを実施する。

- 広報の活用 — ニュース性のある話題を提供することで、マスメディアや各種メディアに取り上げてもらう。

- 社交の活用 — 社長がイベントや会合など人の集まる場所に出席したり、そうした場での役割を引き受けるなどして、社長の名前や会社名などを覚えてもらう。

ブランド名を目にする、または耳にする人が増えれば、それにしたがって話題にしてくれる人も増え、指名検索は増えていきます。自社や自社の商品や自分自身に合った知名度向上策を実施していきましょう。SEOにおいては、知名度の向上とそれにともなう指名検索の増加は、被リンクの構築と同じように重要です。

指名検索する理由を作る

たとえばあなたは、AmazonやYoutubeのサイトに行くために指名検索することがあるでしょう。場合によってはより具体的な目的を持って「Amazon + ヘッドセット」や「Youtube + 窓掃除」などと検索することもあるでしょう。これらも指名検索です。ユーザーにとっての「そのサイトを検索する理由」を自社のサイトに用意することは、指名検索を得るうえで重要です。

一例として、既存の顧客向けのサポート情報を充実させておけば、製品の使い方やメンテナンス方法を知りたい既存客が「製品名 + 手入れ」のような検索をしたり、サービス内容を知りたい既存客が「会社名 + 修理費用」のような検索をしてくれるでしょう。こうした既存客の検索行動はSEOにおける加点要素となり、新規客の集客につながります。

まとめ

指名検索の獲得がサイト全体のSEOに寄与するということについては、Googleからの公式の発表はなく、世界のSEO専門家が信じる状況証拠に過ぎません。しかし、よく知られ、人気や話題性があり、信頼されているブランドが多くの指名検索を集めることは事実で、Googleが検索結果において強いブランドを優遇する傾向があることもまた事実です。

筆者のクライアントでも、知名度の高いブランドを持ち指名検索を多く受けとっているクライアントは検索流入が安定している一方で、一般的なキーワードによる検索だけに頼ったSEOで流入を大きく減らしてしまったクライアントもいます。指名キーワードを含まない一般キーワードだけに頼ったSEOは非常に脆弱です。この意味で、Googleの次の表現は示唆的です。

検索の基本事項に沿って作成したサイトは Google の検索結果に表示されやすくなります。SEO とは、一歩進んで Google 検索での存在感を高める取り組みのことです。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル5

上記の引用にあるようにSEOとは、Google検索が知ることのできる場所での存在感を高めていく取り組みの集合です。これは言い換えれば、SEOとは、人々からよく知られ、言及され、リンクされ、検索結果上で優先的に選ばれ、指名検索されるようなブランドに育てていく取り組みであると言えます。指名検索は、様々なブランディングの結果として得られるものです。

- 複数のブランドを使い分けるのではなく、ひとつのブランドに集中する。

- ブランド名は短く、読みやすく、覚えやすく、入力しやすく、他と被らないユニークなものにする。

- オンラインおよびオフラインの広告を活用し、ブランド名の認知を広げる。

- 話題づくりと広報活動によって、人々の話題にのぼるように仕掛ける。

- オンラインのSNSやオフラインの社交を通じて社長の存在感を高める。

上記のようなものが有効な策になるでしょう。もちろん、ここで言っているブランドとは、ロゴやコーポレートカラーやタグライン、またはブランドガイドラインなどのことではありません。ある特定の地域や分野で実際によく知られ、実際に信頼され、頻繁に言及され、実際に選ばれている、存在感のあるブランドのことを言っています。

ブランディングは重要な経営課題であり、経営陣や顧客の関与が欠かせません。社長自らが積極的に動きましょう。その特定のサイトを訪れる理由となる固有の価値を提供し、他のサイトやSNSで社名やサイト名や著者名に言及される状況を作りましょう。特定の地域や分野での存在感を高めましょう。簡単なことではありませんが、すぐにも始める価値はあります。

脚注

- US8682892B1 – Ranking search results – Google Patents

︎

︎ - Rankings Correlation Study: Domain Authority vs. Branded Search Volume – Moz

︎

︎ - Why are so many affiliate sites losing organic traffic? | Search Engine Land

︎

︎ - How Google Fights Disinformation(PDF・英語)

︎

︎ - Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

︎

︎

中小企業のSEO戦略 – 専門特化と地域密着で存在感を高める 1 Aug 2024 6:48 PM (8 months ago)

戦略は中小企業にこそ必要

筆者はこれまで数え切れないほど多くの中小企業のSEOに携わってきました。さらに筆者自身もまた、自社サイトのSEOを含めて何でも一人でこなさなければならない零細企業オーナーです。こうした中で実感するのは「戦略は中小企業にこそ必要」だということです。では、そもそも戦略とは何でしょうか?

戦略とは資源(リソース)配分であり、限りある資源を何にどれだけ投資するか、また、何に投資しないかを決めることだといいます。孫引きで恐縮なのですが森岡毅氏の著書1によれば、プロイセンの将軍カール・フォン・クラウゼヴィッツ2は「戦争論3」の中で戦略を下のように定義したそうです。

戦略とは、目的を達成するために資源を分配する選択のこと。

カール・フォン・クラウゼヴィッツ

中小企業は圧倒的に資源が足りません。人手が足りず、資金が足りず、時間も足りません。少ない資源で優位に立つためには、優位に立ちやすいところに資源を集中させ、劣位に立ちやすいところには資源を配分しないようにするほかありません。資源を集中する先を見る前に、まずはSEO戦略のゴールを確認します。

SEO戦略のゴールは「存在感」

SEOで成功するのは「その市場で最も存在感のある会社」です。ある特定の市場内で、知名度が高く、評判が良く、多くの人の話題にのぼる会社(≒ウェブサイト)は、被リンクやサイテーションや指名検索を獲得し、Googleにとって無視できない存在となります。Googleは公式ドキュメントの中でSEOを次のように説明しています。

検索の基本事項に沿って作成したサイトは Google の検索結果に表示されやすくなります。SEO とは、一歩進んで Google 検索での存在感を高める取り組みのことです。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル4

上記の引用にあるようにSEOは、Google検索が知ることのできる場所での存在感を高めていく取り組みの集合です。まとめると「SEO戦略とは、あなたの会社やウェブサイトやあなた自身が、あなたの業種や地域で目立って高い存在感を得るために、限りある資源を何にどれだけ投資するか、また何には投資しないかを決めること」となります。

専門特化か地域密着で存在感を高める

中小企業が存在感を高めていくためにできることはそう多くありません。できることは、専門分野を絞り込んで専門性に特化するか、商圏を絞り込んで地域に密着するか、またはその両方です。特定の狭い分野での存在感を高めるか、特定の狭い地域での存在感を高めるか、地域で有名な専門家を目指すかのいずれかの選択です。

豊富な品揃えと広い商圏は価格勝負の世界であり、大手や中堅の土俵です。中小企業は専門特化か地域密着かその両方で市場を絞り込み、その市場の中での存在感を高めましょう。

専門分野を絞り込む

専門分野を絞り込むとは、たとえばあなたの会社が工務店だったとしたら、工務店の業務全体の中から特に「バリアフリーリフォームなら当社にお任せ」のように特定分野を強く打ち出すことです。そして効果的なバリアフリーリフォームの方法や、補助金申請などといった関連コンテンツを配信することでSEOを実施していきます。

専門性に特化した業者であると人々に認識されれば、ウェブ上のクチコミや検索キーワードを通じて、また発信するコンテンツのトピックから、検索エンジンにも御社の専門性が伝わることでE-E-A-Tが高まり、優位にSEOを進められます。市場においても検索結果においても、御社はバリアフリーリフォームの専門業者として存在感を高めていくことができます。

実際にはバリアフリーリフォームは集客のためのフックで構いません。実際の業務内容までは絞り込まなくてもいいでしょう。あなたの商圏の人々が「戸建て建築と総合リフォームといえば御社」と想起できればいいですが、それが難しいなら専門分野を絞って「バリアーフリーリフォームといえば御社」という想起をとりにいくのです。

商圏を絞り込む

先述の例と同じくあなたの会社が工務店だったとしたら、所在する市町村の他に隣接する市町村も商圏に含めていることでしょう。これを、会社が所在する市町村だけに絞るのもいい方策です。「○○市、△△市、□□村で工務店といえば御社」という想起をとることが困難なら、地域を所在する市だけに絞って「○○市の工務店といえば御社」という想起をとるのです。

地域のイベントに協賛したり、地域に屋外サインを設置したり、地域を走るバスなどに交通広告を掲出するのもいいでしょう。サイトやSNSで発信する情報も地域に密着した内容にすれば、地域内での認知向上を後押しします。そうして地域内での認知を高めることで「○○市の工務店といえば御社」と想起してくれる人が増え、SEOを有利に進められます。

この場合もやはり、実際の商圏は隣接市町村まで含めたままで構いません。既存のお客さまが市外にいらっしゃることもあるでしょうし、クチコミが隣接市町村に伝わっていくこともあるでしょうが、それはまったく構いません。広告を含めて、発信する情報を所在地町村に限定することで、狭い地域で存在感を示すことが重要です。

専門分野と商圏の両方を絞る

地域密着の専門家として、専門分野と商圏の両方を絞るのも良策です。ここまでの例でいえば「○○市でバリアフリーリフォームといえば御社」という想起が得られるように取り組んでいくのです。ここまで絞るのは抵抗があるかもしれませんが、筆者の知る限りこの種の「想起をとるための絞り込み」で失敗した例はありません。

家電量販店やスーパーマーケットが典型ですが、取扱品目が幅広く商圏が広くなればなるほど価格勝負になっていきます。経営資源に乏しい中小企業では戦えません。一方、中小企業はこだわりの品揃えか地域密着のサービスかその両方で存在感を高めることができ、「○○といえば△△社」という想起をとることができます。

専門特化や地域密着は中小企業の武器

そもそもですが、大手や中堅は専門分野を絞ることも商圏を絞ることもできません。大手企業や中堅企業は自分自身を維持するために「何でも、どこでも」とならざるをえず、専門性も地域密着性も薄れていく運命にあります。専門特化や地域密着は、大手や中堅の企業には使うことのできない、中小企業の大きな武器です。

大手企業や中堅企業は、専門分野を狭く絞ったり、商圏を狭めて地域に密着することができません。中小企業は専門分野や商圏を狭く絞ることで、大手や中堅と差別化でき、価格競争も避けられます。

専門性に特化すればコンテンツの作成が楽になります。幅広いトピックを扱う必要がなくなるからです。また地域に密着すればローカルSEOが楽になります。その地域に関連の深い投稿者によるクチコミを集めやすくなるからです。そして何よりも、専門特化や地域密着によって「○○で△△といえば御社」という想起を獲得しやすくなります。

まとめ

SEOは存在感を確立する勝負です。存在感の高い状態とは、あなたの社名やサイト名やブランド名が話題にされ、評判が高まり、指名検索される状態です。中小企業であれば、専門性か地域性かまたはその両方に特化することで、認知されやすくなり、記憶されやすくなり、その市場での存在感を高めやすくなります。

特定の分野で、または特定の地域で、勝る場所を見つけましょう。あとはその分野または地域での想起を取れるように、広告やコンテンツ発信をしっかりやっていくだけです。この戦略は中小企業だけが採用できる弱者の戦略で、中堅以上の企業は手を出すことができません。今日からでも検討を開始してください。

なおご注意いただきたいことがあります。専門性に特化する話をすると、自社の業務を細分化してそれぞれの専門サイトと称するものを乱立させる人が必ず出てくるのですが、専門性に特化するとはそういうことではありません。あなたの会社の存在感を実際に高め、実際に想起されるようになることが目標ですから「会社全体として何を打ち出すか」と考えなければ無意味です。

脚注

- 森岡毅「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門」

︎

︎ - カール・フォン・クラウゼヴィッツ – Wikipedia

︎

︎ - 戦争論 – Wikipedia

︎

︎ - Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

︎

︎

強力な店舗集客方法 ローカルSEOで来店促進を図る 27 Jun 2024 4:17 PM (9 months ago)

ローカルSEOとは

ローカルSEOとは地域や場所に関連する検索をターゲットにしたSEOです。Google検索やGoogleマップなどでの検索者の現在位置に関連した検索結果や、地域キーワードを使った目的地を探す意図のローカル・クエリでの検索結果において、自社や自店の露出を増やし、来店を促進します。地域に密着したビジネスでは必須のSEOです。

ユーザーの訪問を獲得できる

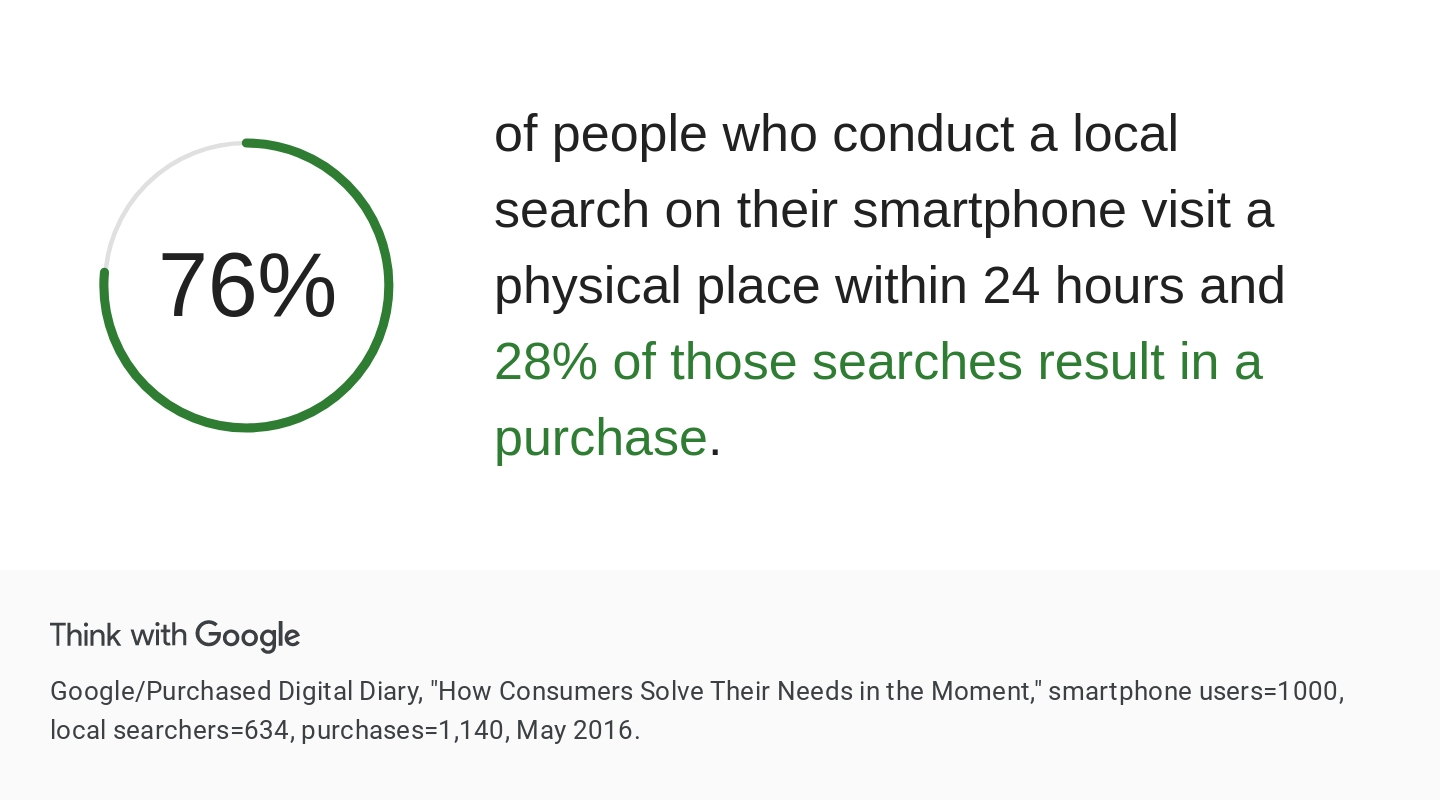

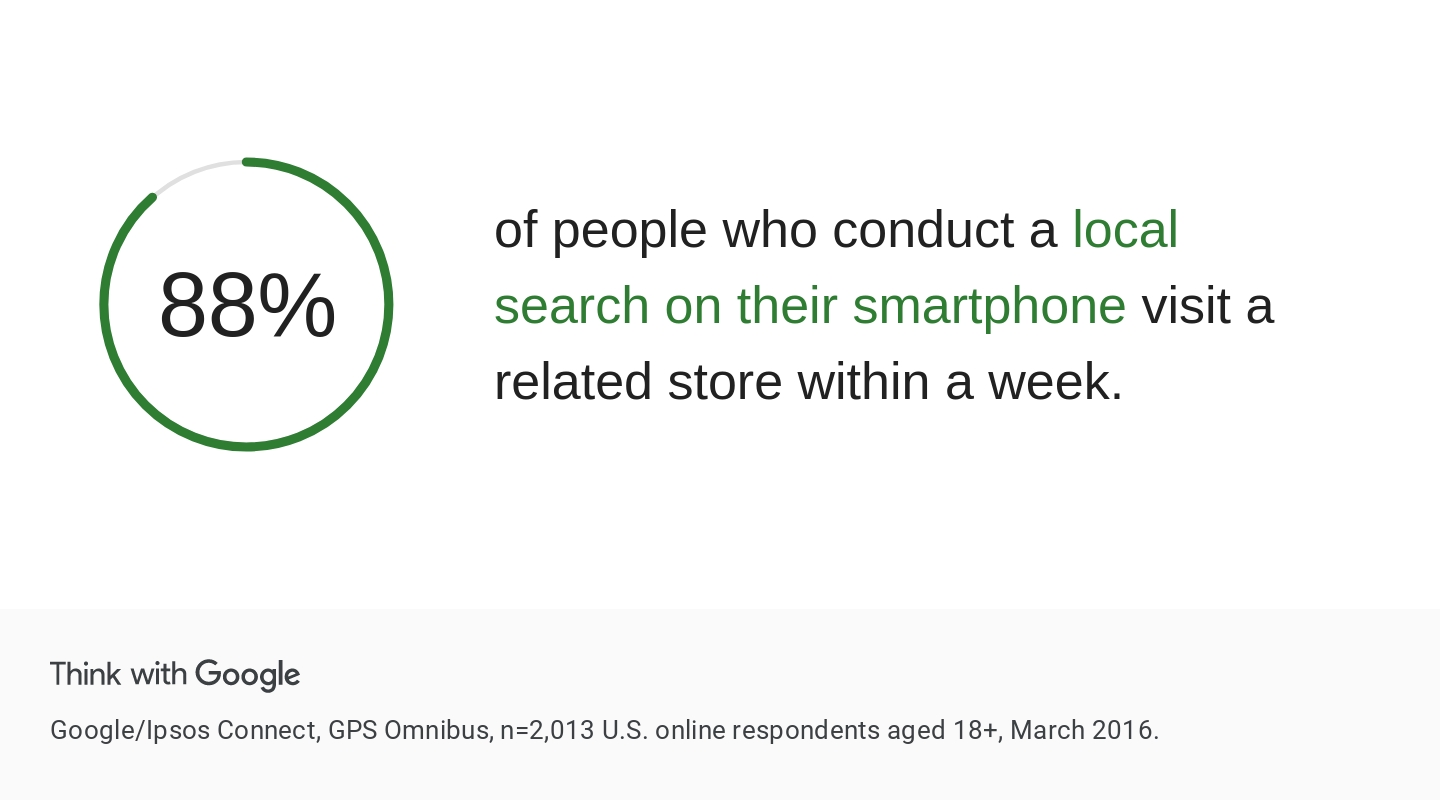

ローカルSEOは、店舗や施設などユーザーが訪問するタイプの事業の集客において最重要のSEOです。Googleの調査によれば、ローカル検索を行ったユーザーの76%はその後の24時間以内にその場所を訪れており、ローカル検索の28%は購入につながっているといいます1。

また、スマートフォンでローカル検索を行ったユーザーの88%が、一週間以内に関連する店舗を訪問するといいます2。

これらの調査結果からもわかるように、ローカルSEOは実店舗や施設への集客で大きな影響力を持っています。

ローカルパックで露出できる

ローカルSEOの対象となる検索では、まずローカルパック(「マップパック」とも)と呼ばれる領域への露出を狙います。ローカルパックとは、地図検索やGoogleマップでの検索ではない通常のウェブ検索の結果上に地図が表示される検索結果で、通常は3箇所のおすすめの場所がハイライトされます。

下の画像は都庁付近で「文房具+近く」と検索したもので、検索結果には「場所」という見出しが出現し、その下にユーザーの現在地付近の地図が表示され、近隣の文具店が赤いマーカーで示されるとともに、おすすめの店舗が3つリストされています。下の画像の赤枠で示した部分がローカルパックです。

ローカルパックは上の画像のように検索者の現在位置に近い場所を探すときだけでなく、地名を加えて検索することで遠方の場所を探す場合にも出現します。次の画像は、現在位置は都庁のままで「新京極+お好み焼き」と検索したものです。京都市中京区の新京極通に近いお好み焼き店が表示されています。

ローカルパックに表示される3箇所のうちの1つに表示されれば、新規客の集客に大きく貢献します。ローカルSEOの目標は、ローカルパックに自店舗が表示される確率を上げていくことです。ローカルSEOの具体的な方法については後述しますが、通常のSEOと異なりローカルSEOのライバルは近隣の同業者だけですから勝機はあります。

ローカライズ検索結果で露出を増やせる

場所を探す意図を示すキーワードで検索した場合、ここまで見てきたローカルパックだけでなく、通常の検索結果領域もローカライズされます。以下の画像は「心斎橋+画材」と検索した結果で、ローカルパックの下の通常の検索結果領域に当該地域の画材店のページがリストされているのがわかります(下図赤枠)。

この通常の検索結果領域でのSEOは、通常のキーワードの最適化と似た部分が大きく、地域名のキーワードと商品ジャンルのキーワードの組み合わせで最適化することで、ある程度は上位に表示することができます。しかし競合の強さによっては、ローカルSEOの順位決定要因に最適化されていることが必要となってきます。

ローカルSEOの順位決定要因

ローカルSEOの大前提として、Googleビジネスプロフィール3が存在し、オーナー確認が済み、ビジネスプロフィールを編集できる状態になっていることは必須です。前述のローカルパックに表示されるのはGoogleビジネスプロフィールであり、その設定内容を中心にキーワードとの関連性や一致性が検討されるためです。

ローカル検索結果は、主に関連性、距離、および顕著性に基づいています。これらの要素を組み合わせることで、最適な検索結果を表示します。

How to improve your local ranking on Google – Google Business Profile Help4

上記はGoogleの公式ヘルプからの引用です。ローカル検索の検索意図は「目的地を探す」ことですから、その候補に求められるのはコンテンツの質や被リンクではなく、行きやすいことと、よく知られていて評判が良いことが求められます。ここからは、上記の引用で述べられた関連性、距離、顕著性のそれぞれについて説明します。

キーワードとの関連性

キーワードとの関連性とは、検索キーワードとビジネスプロフィールの情報が一致性している度合いです。Googleビジネスプロフィールに設定されたカテゴリやサブカテゴリ、説明、クチコミに寄せられた内容などが、ユーザーの検索キーワードと一致しているものほど上位に表示されます。

下の画像は「上野+バイク+グローブ」と検索した結果です。ローカルパックの最上部に表示されている店舗の情報には、キーワード「グローブ」を含むユーザーからのクチコミが抜粋されており、ユーザーからのクチコミの内容が検索キーワードとの一致に使われ、加点にもつながることがわかります。

ビジネスプロフィールの名前や説明文に含まれていないキーワードでも、ユーザーのクチコミに含まれていれば検索の対象になります。また説明文やビジネス名やカテゴリ名に含まれているような重要なキーワードの場合も、クチコミにも同じキーワードが含まれていれば加点の対象となります。情報が豊かで詳細なクチコミを集めることが良策です。

検索者との距離

検索キーワードで指定された場所または検索者の現在位置と、ビジネスプロフィールの距離は、ローカル検索のランキングで大きなウエイトを占めます。検索キーワードとして入力された場所または検索者の現在位置との距離が近いビジネスプロフィールほど、上位に表示されやすくなります。

ただし検索者が指定する場所や検索者の現在位置はコントロールできませんし、自店舗の位置は不動ですから、距離については介入の余地がありません。従って実際のローカルSEOでは、前段の「キーワードとの関連性」と、後段の「同業種の中での顕著性」を中心に施策を進めていくことになります。

同業種の中での顕著性

顕著性とは、知名度の高さと評判の良さを指しています。知名度の高さや評判の良さを測る指標として、Googleマップのクチコミ数と高評点が検索結果に強く影響することが公式ヘルプにも明記されています。また、公式ウェブサイトへの被リンクや、ウェブ上の記事への掲載、各種のレビューサイト上でのクチコミなども順位に加味されます。

競合店と差をつけるという意味では、この顕著性が最も重要です。キーワードとの関連性を最適化することは競合店も同様の施策をいつでも実施できますし、検索者との距離はコントロールできません。しかしクチコミを増やすことは後述する様々な施策によって可能ですので、積極的に実施し、競合店と差をつけましょう。

ローカルSEOのベストプラクティス

ローカルSEOで特に注力したいことは、クチコミを増やす取り組みと、良好なレピュテーションを構築する取り組みです。Googleマップ上でポジティブなクチコミの投稿を促進することは、高いSEO効果があります。Googleマップほどの効果はありませんが、それ以外の場所でのクチコミにも効果が期待できるため、総合的にクチコミ施策を実施していくことがベストプラクティスです。

ビジネスプロフィールを充実させる

GoogleビジネスプロフィールはローカルSEOのスタートラインです。商品やサービス、店舗についての詳細な情報を掲載すればするほど、ユーザーの検索キーワードと一致しやすくなり、検索結果に表示される可能性が高まります。その他、カテゴリや住所や営業時間、連絡先などすべての情報を可能な限り入力します。

ただし関連性の低いキーワードを含めたり、狙っているキーワードを無理に詰め込むことは逆効果です。特に、事業者名にキーワードを詰め込む例が散見されますが、これはGoogleビジネスプロフィールのガイドライン5に違反します。ガイドラインによく目を通し、準拠した形でプロフィールを充実させることが重要です。

Googleマップのクチコミを増やす

ローカルSEOで最重要なのがGoogleマップのクチコミを増やすことです。顕著性の項でも触れたとおり、Googleマップのクチコミ数と高評点が検索結果の順位に強く影響することは公式ヘルプにも明記されており、実際に非常に強く影響するからです。またクチコミの内容が詳細であればキーワードとの関連性にも好影響を及ぼします。

クチコミを増やすためには、お客さまや取引先などにお願いすることが有効です。よほど印象的な体験をしない限り、自発的にクチコミを投稿してくれる人は稀です。クチコミを増やすためには、口頭でお願いすることはもちろん、掲示物や、メールの署名や、配布物や、レシートなど、使えるものは何でも使ってお願いしましょう。

クチコミの見返りに特典を提供するなどの行為をしてはいけません。

Google ユーザーにクチコミを投稿してもらう – Google ビジネス プロフィール ヘルプ6

ただし上記引用にあるように、クチコミ投稿の見返りに金品や割引などの特典をつけることは禁止されています。あくまでも正攻法でお願いしましょう。また、小まめにクチコミに返信し、喜びと感謝の意を伝えることも大切です。お客さまと信頼関係ができている様子を対外的にアピールすることができます。

Googleマップへのクチコミ投稿をお願いすることがローカルSEOで最も効果的です。他の施策をすべて投げ捨ててでも集中して取り組む価値があります。

その他の場所でのクチコミを増やす

SNSやブログでお店を紹介してもらうことも有効です。SNSやブログでの紹介はGoogleマップへのクチコミ投稿ほどの直接的なSEO効果はありませんが、知名度を底上げする意味でプラスになりますし、SNSやブログの投稿を見た人が来店してくれることも期待できます。どんな場所であれ、クチコミを投稿してもらうことはありがたいものです。

たとえば飲食店ならInstagramに投稿してもらえるとありがたいというように、業種や業態に応じた適切な投稿先があるようなら、その投稿先を案内するのもいいでしょう。ただし、店舗を有料で掲載するサイトのほとんどは評判があまり良くなく、悪質なサイトが多いことに注意が必要です。基本的にはSNSやブログを中心に投稿をお願いするのがよいでしょう。

なお、クチコミの獲得の文脈で「統一されたNAP(Name: 店名、Adress: 住所、Phone: 電話番号)表記が必要」という説明を見かけることがありますが、これはGoogle検索がエンティティに基づくものになった2012年より以前の情報です。現在はNAPが揃っていなくても、また正確な表記でなくても、何ら問題ありません。表記がスタバでもドンキでもマツキヨでも、Googleはエンティティを理解します。

ウェブサイトに被リンクを集める

ローカルパック以外の通常のウェブ検索結果で上位に表示されるためには、通常のSEOが必要です。ただし全国を商圏にしているウェブサイトのような緻密なSEOは必要なく、商圏を表す地名のキーワードと、業種のキーワードを含み、その他の必要な情報が含まれたウェブサイトを持っていれば、多くの場合十分です。

特別なSEO施策は必要ありませんが、前段のクチコミ施策の延長で、被リンク構築を実施するのがおすすめです。地元のブロガーや地元の商店会などから被リンクをもらえるように、地元に密着したコンテンツを配信したり、地域のイベントに協賛したり、参加型のイベントを企画するのもいいでしょう。

知名度を上げ、来店数を伸ばし、クチコミを広げる施策を進めることで、通常のウェブ検索で上位を確保できるだけでなく、ローカルパックへの表示も安定的なものになっていきます。ウェブ上での存在感が増すにつけ、遠方からの来客が増えていきますので、被リンク構築を含めたクチコミ施策はコツコツと実施する価値があります。

まとめ

ローカルSEOの競合は、同じ商圏を共有する同業者だけです。そもそも競合が非常に少ないため、強力なライバルがいる場合でもローカルパックを獲得しやすく、また競合他社のベンチマークも容易です。通常のSEOが全国を相手にしなければならないのと比べれば、はるかに難易度が低いのがローカルSEOです。

ローカルSEOで直接の効果が極めて高い施策は、Googleマップ上でポジティブなクチコミを増やすことです。クチコミの投稿を口頭でお願いすることはもちろん、掲示物や、メールの署名や、配布物や、レシートなど、使えるものは何でも使って、クチコミを増やしましょう。基本的には、日々のローカルSEOでやるべきことはこれだけです。

ローカルSEOは店主が自分で実施するだけで十分な効果が得られます。難しくもなく、時間もかかりません。さっそく今日から始めましょう。

脚注

- Local search conversion statistics – Think with Google

︎

︎ - Local search to store visit statistics – Think with Google

︎

︎ - Google ビジネス プロフィール – Google にビジネスを掲載

︎

︎ - How to improve your local ranking on Google – Google Business Profile Help

︎

︎ - Google に掲載するローカル ビジネス情報のガイドライン – Google ビジネス プロフィール ヘルプ

︎

︎ - Google ユーザーにクチコミを投稿してもらう – Google ビジネス プロフィール ヘルプ

︎

︎

著者情報のSEO効果 – 構造化データauthorとProfilePage 23 Jun 2024 4:26 PM (9 months ago)

著者情報とは

著者情報とは、著者の氏名や経歴、専門分野、保有資格、連絡先などを記述したもので、読者の興味に応え、読者との信頼関係を築き、記事の説得力や信頼性、透明性を高める目的で設置されます。これはあくまでも読者に向けたものであり、読者が感じるE-E-A-Tを向上させる効果はあるものの、後述する限定的なケースを除いて直接のSEO効果はありません。

しかし間接的には、著者がそのトピックに関してよく知られていて信頼できる人物であれば、その著者情報を見た読者からの信頼が高まり、ユーザー行動シグナルの改善によるSEO効果が期待できます。それほどよく知られた人物でなかったとしても、コンテンツの質が高ければ、読者が何度も同じ著者情報を見るうちに信頼するようになるかもしれません。

筆者はGoogleにエンティティが認識された著者ですが、それでもこうして著者情報エリア以外でも顔出ししているのは、実際の読者に信頼できる書き手として記憶してほしいという意図からです。

また、著者情報を適切に設定することで、Googleが著者のエンティティを認識することを促進できます。Googleが著者のエンティティを認識すれば、その著者が執筆した記事にはSEO効果が期待できます。このためには、記事ページに表示する著者情報と、独立した著者プロフィールページを構造化データで関連付けることがベストプラクティスです。

著者情報の形式には、名前と顔写真や肩書き程度を記しただけのシンプルなバイラインと、経歴や専門分野や資格などを短く記述した著者情報ボックス、そして1ページを使って著者を紹介する著者プロフィールページがあります。まずはごく簡単に、これらの著者情報の形式について説明します。

バイライン

バイライン(byline)とは、本来は新聞記事などの著者を示す署名欄のことで、ウェブ上で公開される記事の場合は、著者の写真と名前と肩書き程度を表示した小さなブロックのことをいいます。記事の冒頭または末尾に配置され、著者についてのより詳細な情報が掲載された著者プロフィールページにリンクします。

このサイトでは上の画像がバイラインで、記事の上部に設置しています。また、昨今ではバイラインと著者情報ボックスの区別が曖昧になってきており、次に述べる著者情報ボックスのことをバイラインと呼ぶこともあります。

著者情報ボックス

著者情報ボックス(Author bio box)とは、記事の著者を読者に紹介するためのブロックで、著者の名前や写真とともに、経歴や専門分野、学位、資格、連絡先などの情報を簡潔にまとめて表示します。記事の末尾に設置することが多く、より詳細な情報が掲載された著者プロフィールページにリンクします。

このサイトでは前述のバイラインに加えて著者情報ボックスも設置しており、こちらは記事の末尾に置いています。記事の冒頭ではバイラインをひと目見て「誰が書いた記事か」がわかるようにしておきつつ、記事の末尾では著者に興味を持ってくれた人に著者情報ボックスでもう少し詳細な情報を提供する意図です。

著者プロフィールページ

著者プロフィールページとは、著者についての詳細な情報を読者に伝えるためのページで、写真や経歴や専門分野、学位、資格、連絡先などの情報を掲載するほか、個人的な関心などについて記載することもあります。また、著者が普段から使っているソーシャルネットワーキングサービスがあれば、それらも紹介します。

このサイトではこちらのページが当該ページです。大量の情報を掲載していますが、筆者には特筆すべき目立った(公表可能な)実績がないため、細かなものまですべて列挙することで圧倒しようという意図でこうなっています。正直あまり格好のいいものではないと思います。

著者情報に直接のSEO効果はない

記事にバイラインや著者情報ボックスを設置したり、サイトに著者プロフィールページを設置したりすることには、直接的なSEO効果はありません。同様に、著者情報として保有資格や学位や職歴などを列挙することにも、直接的なSEO効果はありません。これらはいずれも自己申告で、好きなことを好きなように書けるからです。

著者情報がそのままでは信頼できない理由

著者情報の掲載内容は、多かれ少なかれ恣意的に選択されるものです。また、誇張した表現が可能であるどころか、まったくの嘘を書くこともできてしまいます。このように容易に誇張や偽装ができてしまうものが、直接的な順位の決定要因にはなり得ません。Googleのダニー・サリバン氏は次のように述べています。

著者情報を付けただけでランキングが上がることはありません。またGoogleのシステムは「著者情報に専門家と書いてあるからこの記事は専門家が書いたものだ」と判断することもありません。

Google SearchLiaison on X, 11:58 PM · Jan 8, 20241

著者情報の記述そのものはGoogleに見せるためのものではなく、あくまでも読者に見せるためのものです。読者にとってその記事の著者が既知の信頼できる著者だった場合には、後述するユーザー行動シグナルの改善効果が期待できるため、そのトピックにおける著名な著者が著者情報を掲載しておくことはSEOに効果的に働くでしょう。

また、当初は読者にとって未知の著者だったとしても、コンテンツの質が高ければ信頼できる著者として記憶してもらえることもあるでしょう。この場合も、その著者がバイラインに記載されていることによってコンテンツを信頼し、ユーザー行動シグナルが改善する可能性があり、間接的なSEO効果が期待できます。

なお、その著者がそのトピックに関する信頼できる著者としてGoogleがエンティティを認識している人物であるという限定的なケースでは、著者情報を記載することで直接的な順位向上の効果があると考えられていますが、これはあくまでも限定的なケースであり、単純に「著者情報を書けば上がる」というようなものではありません。

監修者にも直接のSEO効果はない

Google検索品質ガイドラインやGoogle検索セントラルなど、Google公式の情報をくまなく確認しても「記事に監修者をつけるとよい」といった記述はありません。唯一それに近いニュアンスがあるのがGoogle検索セントラルのドキュメントで「コンテンツの専門性に関する質問」として記述されている以下の部分です。

専門性に関する質問 | 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成2

- このコンテンツは、確実にトピックを熟知している専門家または愛好家によって執筆され、レビューされていますか。

これはコンテンツの専門性を自己評価するためのヒントとして記載されているもので「専門家によって書かれたかレビューされていれば順位が上がる」という文脈ではありません。監修者として記載された人物が本物の専門家だったとしても、Googleにも読者にも知られていない無名の人物なら何の効果も期待できません。

間接的なSEO効果であれば、監修者の場合も著者の場合と同様に、その監修者が読者にとって既知の信頼できる人物であればユーザー行動の改善によるSEO効果が期待できます。また、その監修者がそのトピックに関する信頼できる著者としてGoogleが認識している人物であれば監修者の表示にも直接的なSEO効果があるかもしれませんが、確証はありません。

SEO効果が期待できるケース

記事の著者がGoogleにとって既知の著者、つまり外部の信頼できる情報源からのサイテーションを受け取っており、Googleにエンティティとして認識されている人物であると識別できた場合には、Googleは記事をその著者に関連付け、その著者の信頼度や注目度に応じてランキングに加点があるものと考えられています。

自己申告だけでは信頼できなくても、著者が自己申告した著者情報が、大手ニュースサイトや官公庁など信頼できる第三者のサイト上のサイテーションで裏付けられていれば信頼できます。実際に有力であったり著名であったりする著者であれば、第三者によって発信されたウェブ上の情報で裏付けが取れるものです。

Googleは著者のエンティティを使って検索結果の順位づけを調整する特許を持っています。

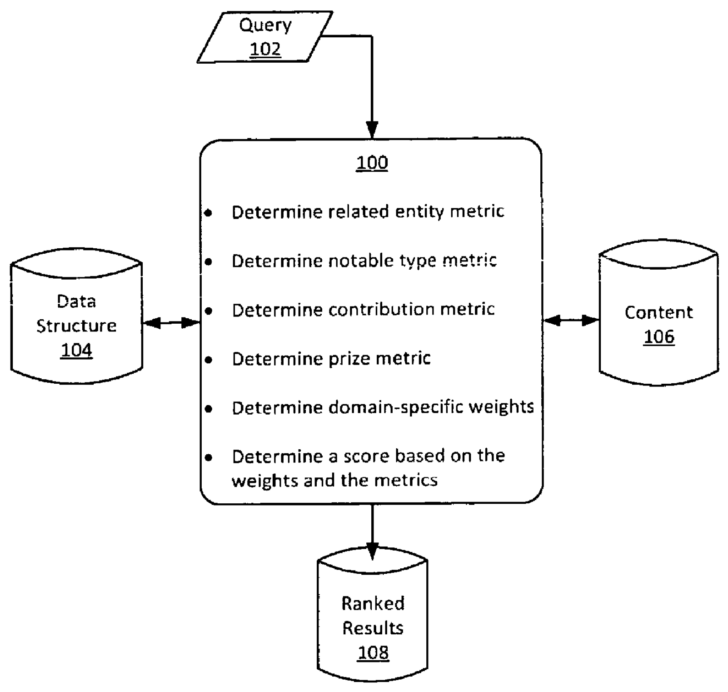

特許「エンティティ指標に基づく検索結果のランク付け」

公開されているGoogleの特許文書「エンティティ指標に基づく検索結果のランク付け3」では、検索結果のランキングにコンテンツ制作者のエンティティを活用する方法が記されています。この方法では、ナレッジグラフのような構造化データだけでなくウェブ上のコンテンツも利用して、コンテンツ制作者のエンティティにスコアを割り振ります(下図)。

エンティティにスコアを割り振るにあたって使われる指標は、関連度、注目度、貢献度、受賞歴です。そのうえで、与えられたクエリに一致する分野に特有の重み付けを行い、最終的なスコアが算出され、ランク付けされた検索結果を出力します。エンティティのスコアの指標である関連度、注目度、貢献度、受賞歴はそれぞれ次のような意味です。

- 関連度 – エンティティ間の関連度です。たとえばエンティティ「SEO」とエンティティ「住太陽」の関連性はどれほど深いかをスコア化します。

- 注目度 – クエリとして与えられたエンティティが示す分野の中での対象エンティティの人気度です。たとえばクエリが「住太陽」だった場合、SEO分野における「住太陽」の人気度をスコア化します。

- 貢献度 – クエリとして与えられたエンティティが示す分野に対する、対象エンティティの貢献の度合いです。他の専門家による評価や、知名度ランキングの結果などをスコア化します。

- 受賞歴 – その分野における栄誉ある賞を受けたことをスコア化します。たとえば映画界におけるアカデミー賞や、ジャーナリズムにおけるピューリッツァー賞などをスコア化します。

この項で説明してきたことはあくまでも特許文書に書かれていることの概略であり、そのままのものが実際のGoogle検索に実装されているとは限らないことには注意が必要です。しかし筆者は、観察できる様々な事象から、これに近いものがすでに実装されているものと考えています。

ユーザー行動シグナルの改善効果

著者情報がSEOに対してポジティブな効果を発揮すると考えられる最大の理由は、ユーザー行動シグナルの改善効果による間接的な影響です。Googleは実際の検索ユーザーの行動をすべて記録しており、その行動データを機械学習して順位づけに使用しています。著者情報、特にバイラインの表示は読者の行動に影響し、ひいては順位に影響する可能性があります。

読者にとって記事の著者が既知の人物であり、かつその人物がそのトピックにおいてよく知られ信頼されている人物だった場合、サイト滞在時間の延長や直帰率の低下などの好ましいユーザー行動が発生するかもしれません。そうした読者の割合が高ければ、ユーザー行動からのフィードバックでSEOに有利に働くでしょう。

また、読者にとって著者が既知の人物でなかったとしても、著者情報に表示されたプロフィールが信頼に足ると感じられるものだった場合、同様のユーザー行動シグナルが得られる可能性があります。この意味で、著者情報には著者の経歴や保持する資格など「その著者がそのトピックについて語っている背景情報」を含めるといいでしょう。

何度もその著者によるコンテンツに触れているうちに、その内容の質の高さから、または単純接触効果(特定の人物や物事に繰り返し接すると好意度や印象が高まる効果)によって、だんだんとその著者を信頼するようになることもあり得るでしょう。そうした効果を期待する意味でも、著者情報はきちんと記載すべきです。

エンティティを識別させる著者情報

著者情報を記載する意味は、検索エンジンに対しては著者のエンティティを識別しやすくすることですが、そのために適切な構成があります。ここからはGoogleにとって著者のエンティティを識別しやすい構成と、それを構造化マークアップする方法について説明していきます。

現時点でGoogleにエンティティが認識されていない人物でも、今後の活動の成果によってエンティティが認識されることは十分にあり得ます。著者を識別しやすい状態にしておくことで、エンティティとして認識されやすくなり、また、エンティティとして認識されたときのSEO効果を大きくできると考えられます。

エンティティを識別しやすい構成

Googleのジョン・ミューラー氏は2021年4月23日のオフィスアワー4の中で、Googleのシステムが記事の著者を識別する方法について説明しました。それによれば、Googleのシステムは、記事から著者ページへのリンクや、記事ページ上の様々な要素を調べて、記事の著者のエンティティを識別しようとするといいます。

また、著者についてのあらゆる情報が集約された中心的なプロフィールページがあれば、その著者のエンティティを識別しやすくなり、また、そのプロフィールページの情報が構造化データで明示されていれば、さらにエンティティを識別しやすくなるといいます。まとめると次のようになります。

- Google検索は発見した記事について、その著者のエンティティを識別しようとする。

- 記事の著者のエンティティの識別には、その記事から著者ページへのリンクをはじめとして、記事ページ上の様々な要素が使われる。

- その著者に関するあらゆる情報が集約された中心的なプロフィールページ(おそらくLinkedInのプロフィールのような)があれば、著者のエンティティを識別しやすくなる。

- 各記事とプロフィールページの両方で、著者情報が構造化データで明示されていれば、著者のエンティティをより識別しやすくなる。

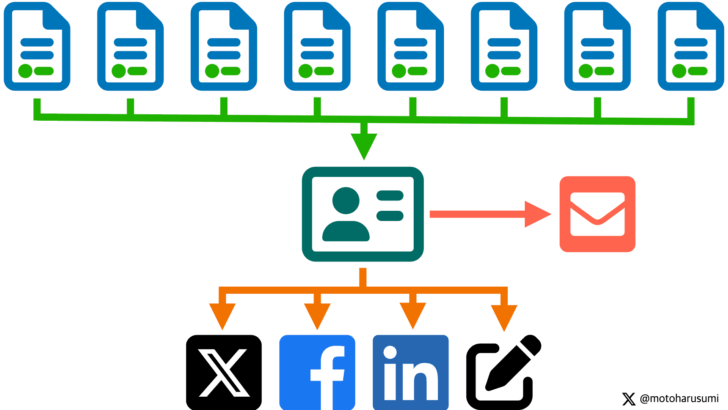

著者のエンティティを識別しやすくするためには、著者についての様々な情報を集約した著者のプロフィールページを作成し、各記事からはその著者のプロフィールページへのリンクを設置します。著者プロフィールページからは、サイトの外部にある各種のプロフィールページへとリンクします。これを図に表すと次のようになります。

画像の上部に並んでいるのが各記事ページで、中央にあるのが著者プロフィールページ、下部にあるのが外部のプロフィールです。矢印はリンクを表しています。なお外部のプロフィールは、主に利用しているソーシャルネットワーキングサービスや主要な寄稿先などのプロフィールページを使用します。

このような構成にすることで、Googleのシステムがその著者についての情報を一元的に理解しやすくなり、他の著者と区別されたエンティティとしてその著者を識別できるようになります。なお著者プロフィールページは、ウェブサイトに複数の著者がいる場合にはそれぞれの著者ごとに作成するのがセオリーです。

もしあなたがGoogleにとって既知の著者エンティティだった場合には、上記のように著者情報と著者プロフィールページを構成しておくことで、あなたとあなたの記事は関連付けられ、あなたが書いた記事には一定の信頼性が付与されるものと考えられます。このような限定的なケースは、著者情報はSEO効果を発揮するでしょう。

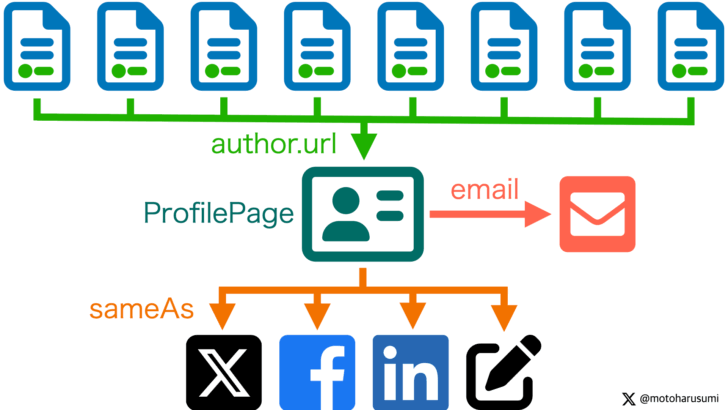

構造化データによる構造の明示

上述のような構成を作るだけでもGoogleによるエンティティの識別を支援することができますが、構造化データマークアップを追加して各情報を明示的に記述すれば、Googleによるエンティティの識別はより容易になります。具体的には、次のような形で構造化データを追加します。

- 各記事をタイプArticleまたはタイプBlogPostingの構造化データでマークアップする。

- 各記事のauthorプロパティの中で、urlプロパティでプロフィールページのURLを指定する。

- 著者プロフィールページをタイプProfilePageの構造化データでマークアップする。

- 著者プロフィールページのsameAsプロパティで、外部サイト上にある同じ著者のプロフィールのURLを指定する。

この内容をまとめて図に表したのが以下の画像です。各記事から著者のプロフィールページにリンクすることに加えて、構造化データのauthor.urlプロパティで著者プロフィールページを指定し、ProfilePageプロパティで構造化した著者プロフィールページからは外部のプロフィールページへとsameAsで接続します。

まだまだ多くの著者は人物としてのエンティティがGoogleに認識されていませんが、その場合でも他の著者と識別可能な構成を作っておくことがおすすめです。エンティティを認識されるためには信頼できる独立した第三者からのサイテーションを必要としますが、そうした機会があったときにより確実にエンティティが認識されるようにすることができます。

著者情報の設定と構造化

ここからはより具体的に、著者プロフィールページの作成と構造化や、各記事に挿入するバイラインや著者情報ボックスの構造化の方法について説明していきます。

著者のプロフィールページを作成する

著者のプロフィールページは、その著者についての様々な情報が集約された中心的なページとして作成します。名前や写真、略歴、SNSアカウントや寄稿先、他のサイト上にあるプロフィールへのリンクなどを掲載し、Googleが著者を識別できるようにするとともに、読者に専門性をアピールします。

この著者のプロフィールページに向けて、各記事ページからプロパティ author.url を指定します。記事ページを構造化するArticle構造化データの推奨プロパティのひとつである author.url は、Googleが記事の執筆者を特定するのに役立つプロパティです。Article構造化データについての解説ドキュメント上では、author.url プロパティについて次のように説明されています。

記事の著者を一意に識別するウェブページへのリンク。作成者のソーシャル メディア ページ、「個人紹介」ページ、略歴ページなど。

URL が内部のプロフィール ページである場合には、プロフィール ページの構造化データを使用してその作成者をマークアップすることをおすすめします。

記事(Article)の構造化データ | Google 検索セントラル5

上記引用は少しわかりにくいですが、author.url で指し示すリンク先は、その記事の著者個人について略歴などを紹介するページで、プロフィールページ構造化データ(ProfilePage)でマークアップされていればなおいい、ということを言っています。著者ごとに著者プロフィールページを作成して次の内容を記載しましょう。

- 名前 — 公式に使っている名前を記述します。通常は本名ですが、人によっては芸名や筆名やビジネスネームの場合もあるでしょう。

- 写真 — 知っている人が見たときにその人だとわかる写真を使います。プロフェッショナルな印象を与えるものならよりよいでしょう。

- 略歴 — 著者の専門性の背景となる職歴や学位や資格や受賞歴についての情報を記述します。検索エンジンではなく人間の訪問者が信頼感を覚えてくれる内容がよいでしょう。

- 他の場所にあるプロフィール — 利用している各SNSのプロフィールや、寄稿先、Amazon著者ページ、Wikipedia記事などを記載しましょう。

- メールアドレス — 本人と直接連絡がとれる連絡先として掲載します。場合によっては、インスタントメッセンジャーのIDや電話番号を掲載することもあり得ます。

上記以外にも必要や状況に応じてPersonタイプの各プロパティに該当する情報を付け加えるのもいいでしょう。そして可能であれば、これらを含めたページ全体を ProfilePage構造化データでマークアップします。JSON-LDで構造化データをマークアップした場合のコードのサンプルは以下の通りです。

<script>

{

"@context": "https://schema.org/",

"@type": "ProfilePage",

"mainEntity": {

"@id": "#main-author",

"@type": "Person",

"name": "住 太陽",

"description": "SEOコンサルタント。SEOには1999年から従事しており、一貫して「中小企業が自社で取り組むSEO」を提唱、2002年には国内初となるSEO解説書を執筆したほか、執筆・講演など多数。ボーディー有限会社の代表取締役であり、中小企業を対象に定額制で格安のSEOコンサルティングを提供している。2007年、第19回堺自由都市文学賞受賞。",

"email": "motoharu.sumi@gmail.com",

"image": "https://www.bodhi.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/profile-240.jpg",

"jobTitle": "SEOコンサルタント",

"worksFor": {

"@type": "Organization",

"name": "ボーディー有限会社"

},

"sameAs": [

"https://x.com/motoharusumi",

"https://www.facebook.com/motoharu.sumi"

]

}

}

</script>バイラインか著者情報ボックスを設置する

記事にバイラインか著者情報ボックスを設置し、著者の略歴や連絡先を明示することは、読者に対して信頼性を確保する意味があります。記事の内容に責任を持つ者を明示し、どんな著者がどんな立場から記事を執筆しているのかを明らかにし、読者からの意見や質問を著者が直接受け取れるようにすることで、記事に対する信頼感が生まれます。

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)はランキングアルゴリズムそのものではありませんが、そのコンセプトに沿ったコンテンツ制作を行うことで、コンテンツが検索結果に表示されやすくなります。このE-E-A-TについてGoogleは公式ドキュメントの中で次の引用のように述べて、著者を明確にすることを勧めています。

誰がコンテンツを作成したのかが明確であれば、そのコンテンツの E-E-A-T は直感的に理解されやすくなります。考えるべき「誰が」とはこのことです。コンテンツを作成する際は、以下の「誰が」に関連した質問を自身に問いかけてください。

- コンテンツの著者が誰であるかを明確にしていますか。

- ページの然るべき場所にバイラインを記載していますか。

- バイラインが著者や関係者についての詳細につながるものであり、その人たちのバックグラウンドや専門分野に関する情報をもたらすものになっていますか。

コンテンツの作成者が誰であるかを明確にしている場合は、E-E-A-T のコンセプトに沿っており、成功への道のりを歩んでいるといえるでしょう。著者の情報が求められるであろうコンテンツでは、バイラインを記載するなどして正確な著者の情報を追加することを強くおすすめします。

誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成6

ここで求められていることは、著者プロフィールページにリンクした著者名を表示するだけのシンプルなバイラインでも、ページを移動することなくもう少し詳しい情報が得られる著者情報ボックスでも、どちらでも実現可能です。好みに合うほうを使うのもいいですし、ご覧のこのページのように両方使うのも悪くありません。

なお検索エンジン向けの構造化データのマークアップは、以下のサンプルコードのようにシンプルなもので構いません。重要なのはauthor.urlプロパティで著者プロフィールページを指定しておくことで、それさえできていれば、あとは適宜、ご自分のサイトにとって必要と思われるプロパティを追加すればいいでしょう。

<script>

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "記事のタイトル",

"datePublished": "2024-01-05T08:00:00+08:00",

"dateModified": "2024-02-05T09:20:00+08:00",

"author": {

"@type": "Person",

"name": "住 太陽",

"url": "https://www.bodhi.co.jp/about/motoharusumi"

}

}

</script>まとめ

著者情報に直接のSEO効果はありませんが、リンクや構造化データを適切に設定しておくことで、Googleが著者のエンティティを識別することを助けます。もしあなたがGoogleにとって著者エンティティとして既知の存在で、著者情報が適切に設定されていれば、あなたが書いた記事には専門家としての信頼性が付与されるでしょう。

また著者としてクチコミを獲得し良好なレピュテーションを構築していくためには、読者に名前を記憶してもらう必要があります。バイラインや著者情報ボックスで読者にアピールすることは、クチコミやレピュテーションの前段階として名前を覚えてもらう助けになります。少々の気恥ずかしさは我慢しましょう。

筆者も相当に気恥ずかしいですが、このように何度も顔と名前を出して読者の皆さんに記憶してもらおうとしています。

あなたがまだGoogleにエンティティとして認識された著者ではなかったとしても、著者情報を設定することには意味があります。読者に対しては信頼感(E-E-A-T)を提供でき、Googleに対してはあらかじめ他の著者と区別できる状態にしておくことで、著者エンティティとして認識されやすくなり、また認識されたときのSEO効果を大きくできます。

そもそも、名前も知らない中小企業のウェブサイト上に掲載されている誰が書いたか明らかでない記事を信頼するのは困難です。知名度で劣る中小企業であれば、できる限りの透明性を担保したいものです。読者のために著者情報を表示し、それをGoogleにも理解しやすく整えておくことで、SEOと情報発信の効果をより大きくしていきましょう。

脚注

- Google SearchLiaison on X, 11:58 PM · Jan 8, 2024

︎

︎ - 専門性に関する質問 | 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成

︎

︎ - US20160371385A1 – Question answering using entity references in unstructured data – Google Patents

︎

︎ - English Google SEO office-hours from April 23, 2021

︎

︎ - 記事(Article)の構造化データ | Google 検索セントラル

︎

︎ - 誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成

︎

︎

SEOでのサイテーションとは外部サイト上での言及やクチコミ 11 Jun 2024 3:41 AM (10 months ago)

サイテーションとは

SEOの文脈におけるサイテーションとは、外部サイトからのリンクをともなわない言及を意味し、エンティティの認識と評価に使用される指標です。権威あるサイト上で言及されたエンティティは、注目に値する事物として検索エンジンに認識され、同時に言及された他のエンティティとの関連が学習されます。

自然言語処理とサイテーション

自然言語処理技術はサイテーションの内容を分析してエンティティとエンティティの関係をグラフ化します。そのとき、その言及がどれほどポジティブなものか、またはどれほどネガティブなものかという感情分析も行います。ポジティブな言及なのか、ネガティブな言及なのかは重要な情報だからです。

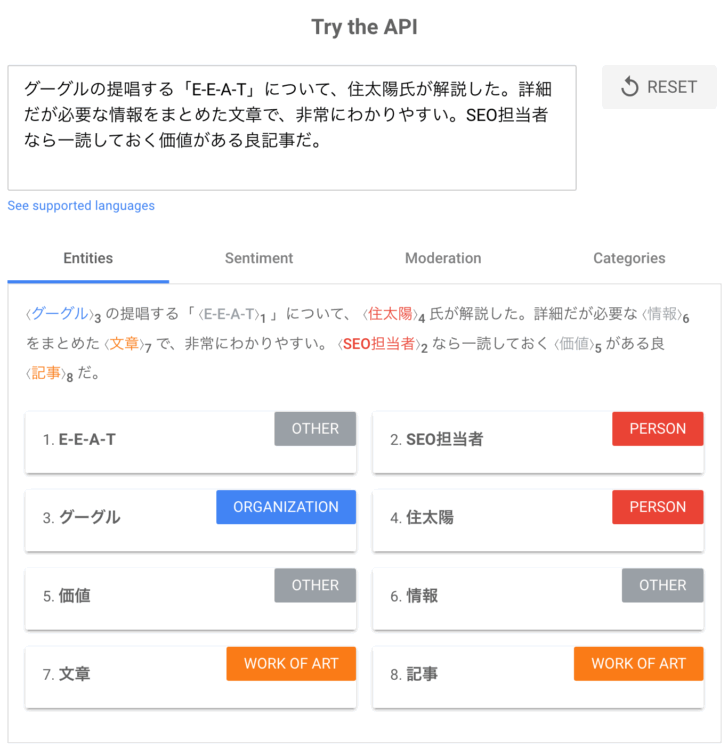

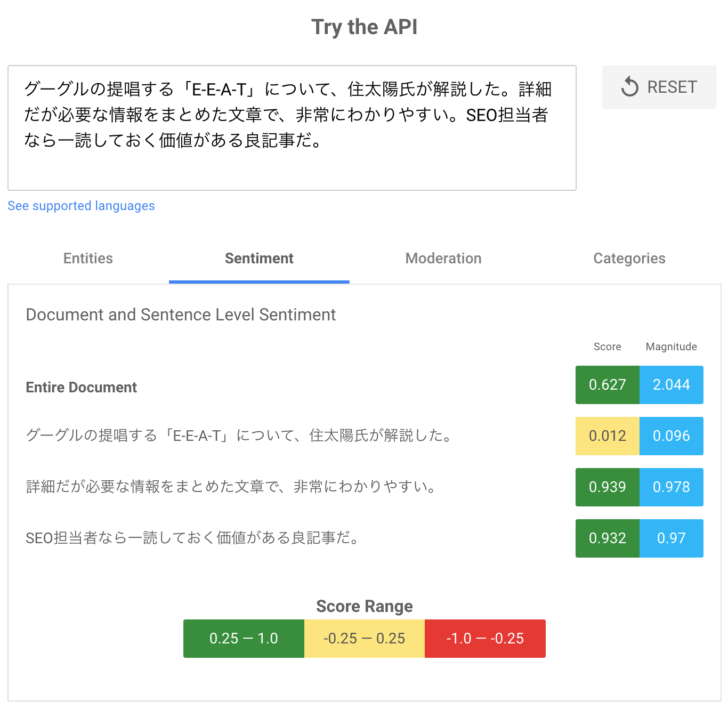

以下はGoogleの自然言語処理APIのデモ1で簡単な文章を解析させた結果です。例文に選んだのは鈴木謙一2氏によるWeb担当者Forumの連載記事3からで、画像左上のテキストボックスに入力されているのがその原文です。画像下部の「Entities」タブでは、例文に含まれていたエンティティが一覧になっています。

上の画像の「Entities」タブにあるように、GoogleのAIは文章からエンティティを抽出し、それぞれのエンティティの関係を理解します。上記の例では、「グーグル」や「E-E-A-T」や「SEO担当者」などのエンティティとともに「住太陽」が登場し、これらのエンティティが相互に関連することをGoogleは理解します。

このように同じ文書中で共に言及される状況をコ・サイテーション(co-citation)といい、エンティティ同士はより強く関連しているとみなされます。たとえば「住太陽」と「SEO」が同時に言及される頻度が高ければ、「住太陽」と「SEO」には強い関連があるとGoogleは認識します。

自然言語処理APIのデモに戻りましょう。解析結果の「Sentiment」タブを開くと、先ほど入力した文章の感情分析の結果がわかります(下画像)。

感情分析では、ドキュメント全体と、それを構成する各文ごとに感情の種類(極めてネガティブである-1から極めてポジティブである1までの数値で「Score」として示されます)と感情の大きさ(0から無限大の数値で「Magnitude」として示されます)が分析されます。上の例では、文章全体ではかなりポジティブ(0.627)で熱量の高い(2.044)ものと分析されました。

この例のようにサイテーションでは、あるエンティティが他のどんなエンティティと関連し、どのような文脈と感情で取り扱われたかが分析されます。あなたの業界の有力者が著名なウェブサイトに執筆した記事上で、あなたのブランドが好意的な文脈で言及されれば(まさに上述の例がそれです)SEO効果は最大になります。

サイテーションとリンクの違い

サイテーションはよく「リンクをともなわない言及」と説明されます。それ自体は間違いではありませんが、サイテーションはリンクとはまったく異なる働きすることには注意が必要です。リンクはa要素とhref属性からなる決まった形で確実に設定でき、リンク元のコンテンツからリンク先のコンテンツへの支持投票として機能します。

一方でサイテーションは、自然言語処理に基づいたエンティティとエンティティの関連付けとして機能します。例えば、有力なニュースサイト上に「検索エンジンの仕組みに詳しい住太陽氏によれば」のような言及があった場合、エンティティ「住太陽」は「検索エンジンの仕組みに詳しい」存在であるとGoogleは理解します。

サイテーションによるエンティティの理解は、言及が掲載されたウェブサイトや言及した人物の信頼性が高ければ高いほど、また言及の回数が多ければ多いほど、正確度スコアが高くなります。逆に言えば、信頼性の低いウェブサイト上での言及や、信頼性の不明な人物による言及では、効果は限定的になります。

ローカルSEOとサイテーション

サイテーションの構築がSEOの主要な話題のひとつになったのは、2010年前後、スマートフォンの普及を受けて急速に重要性を増したローカルSEOの文脈からでした。ローカルSEOでは、それまでのリンクグラフを利用した正確性や有用性の判定よりも、クチコミ情報を利用した注目度や人気度のほうがより重要性が高いという違いがありました。

近くで評判のいいレストランを探したいような場合、リンクよりもサイテーションを重視して評価するほうが望ましい結果が得られやすいということです。あるウェブページの信頼性や権威性を評価しようとするとき、ウェブ上のリンクグラフを使用するのは合理的です。しかし評価したいものが現実の場所なら、クチコミで知名度や注目度をはかるほうがより合理的です。

注目度とは、ビジネスがどれだけ広く知られているかを指します。 ——中略—— 注目度は、Googleがそのビジネスについて持っているリンクや記事や店舗一覧などウェブ全体の情報にも基づいています。Googleのレビュー数とレビュー評点はローカル検索の順位に影響します。より多くのレビューと肯定的な評価は、あなたのビジネスのローカル検索における順位を向上させます。

How to improve your local ranking on Google – Google Business Profile Help4

上記はGoogleマップとGoogle検索で近くのビジネスを探す場合のランキング要因について解説したGoogle公式ドキュメントからの引用です。知名度や注目度では、リンク情報だけでなくウェブ全体からの様々な情報を使用すること、それにGoogleマップ上でのレビューと評点が順位決定に使用されることが明記されています。

なお、Google検索にエンティティの概念が実装された2012年以前には、正確で統一されたNAP(Name: 名称、Address: 住所、Phone: 電話番号)表記が必要であるとされていましたが、いまはほとんど無関係です。対象となるエンティティがきちんと認識されていればNAPの表記揺れは許容されますし、そもそも個人やウェブサイトに言及する場合には住所や電話番号の情報は不要です。

サイテーションの重要性とSEO効果

サイテーションの重要性は近年になって高まる一方です。以下で説明するように、Googleは評判やE-E-A-Tを重視する姿勢を強く打ち出していますが、評判やE-E-A-Tは外部からの言及で量られる性質が強いためです。現在のSEOでは、エンティティ、E-E-A-T、評判、そしてサイテーションの理解が不可欠であるといってよいでしょう。

注目度や知名度の証明として

権威あるサイトや著名な著者から言及されることは、言及の対象となったエンティティが高い注目度や信頼度を持っていることを証明します。また一般の人々から多数の言及を受けることは、言及対象のエンティティが高い知名度や話題性を持っていることを証明します。サイテーションに期待できる効果は次の通りです。

- 有力なニュースサイトなど信頼できる権威あるサイト上で言及されることは、言及の対象エンティティが注目に値する重要なものであることを証明します。

- あなたのブランドへの言及と同時に言及される他のエンティティの間に関連があることを検索エンジンが学習します。

- SNSやブログやディスカッションフォーラムなどで数多く言及されることは、言及の対象エンティティに知名度や話題性があり、人々の関心を集めていることを証明します。

- ポジティブな文脈で言及されることは、言及の対象エンティティが人々から好意的な印象で認識され、支持されていることを証明します。

- 様々な場所で言及されれば、それを目にした人がその対象エンティティについて検索する機会が増えます。エンティティの名前での検索(指名検索)は、そのエンティティに興味や関心を持つ人々の存在を検索エンジンに伝えます。

ウェブ上にサイテーションが増加し、あなたの会社名や店舗名などのブランド名を目にする人が増えれば、それにともなって指名検索される機会が増えます。指名検索と、そこからの良好なユーザー行動は検索順位を引き上げる効果を持ちます。また、クチコミで広がるポジティブな評判もまたSEOを有利にします。

評判情報の情報源として

Google検索品質評価ガイドライン5では、コンテンツの品質を評価するとき、ウェブサイトやコンテンツ制作者の評判を必ず調査するように求めています。評価対象のコンテンツが信頼できるものかどうかを判断するためには、そのコンテンツを見るだけでは不十分で、第三者からの評判情報による裏付けを必要とするのです。

ウェブサイトやコンテンツ著者について他人が述べていること: ウェブサイトやコンテンツ制作者に関する独立したレビュー、参考文献、ニュース記事、その他の信頼できる情報源を探してください。ウェブサイトやコンテンツ著者が経験豊富である、専門知識がある、権威がある、またはその他の点で信頼できると考えられる独立した信頼できる証拠が見つかるでしょうか? そのウェブサイトやコンテンツ著者が信頼に値しないという独立した信頼できる証拠は見つかるでしょうか?

Google検索品質評価ガイドライン

独立した第三者によるレビューや言及、専門家による推薦、ニュース記事、その他ウェブサイトに関する信頼できる情報源を探しましょう。統計やその他の事務的な情報ではなく、個人や組織によって書かれた情報を探しましょう。ニュース記事、Wikipediaの記事、ブログ記事、雑誌記事、フォーラムでの議論、独立した組織からの評価などは、すべて評判情報の優れた情報源です。

Google検索品質評価ガイドライン

Googleが検索品質評価者に対してこのように指示するのは、Google検索が評判情報を元にしてウェブサイトやコンテンツの信頼性を評価するアルゴリズムをすでに持っており、それが正しく機能しているかどうかを人間の評価者にチェックさせる意図があることが強く推察されます。

ここで重要なことは、評判情報の有用な情報源として挙げられているものはすべて外部からの言及であることです。Googleは折に触れて「検索結果の順位決定要因としてリンクの価値は下がっている」と繰り返し発表しています。リンクに代わる要因として、サイテーションの重要性を高めているものと筆者は考えます。

E-E-A-Tの評価シグナルとして

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)も先ほどの評判と同様に、Google検索品質評価ガイドラインで示されたウェブサイトやコンテンツやコンテンツ作成者の評価指標です。ページ「ランキング結果 – Google 検索の仕組み6」には、そのE-E-A-Tを判定するにあたってリンクとサイテーションが使われていることが明記されています。

どのコンテンツが専門性、権威性、信頼性を示しているか判定するために役立つシグナルを特定します。たとえば、その判定を支援するために使用している要因の 1 つに、そのコンテンツへのリンクまたは言及が他の著名なウェブサイトに含まれているか把握するということがあります。含まれていれば、多くの場合、その情報の信頼性が高いことを示す十分なしるしとなります。

ランキング結果 – Google 検索の仕組み

E-E-A-Tは会社やウェブサイトやコンテンツ作成者などのエンティティが持つ性質を表す概念ですが、それは自己申告して与えられるものではなく、外部からの評価によって判断されるものです。その外部からの評価は、信頼できる著名なウェブサイトからのリンクや言及がシグナルとなります。

クチコミ拡散の反映として

信頼できる著名なウェブサイトからのサイテーションだけがすべてではなく、一般の人々によるブログ記事やSNS投稿などのクチコミ情報もまた、サイテーションとして機能します。ある地域で人気の場所、ある業界で話題の新サービス、またはある関心事を共有する人々の間で人気のコンテンツ作成者など、一般の人々のクチコミが情報源としてふさわしいものもあるからです。

クチコミによる自然な評判はユーザーと Google の両方に対してサイトの評価を高めるのに役立ちます。

Google 公式 SEO スターター ガイド(2023年12月7日版)7

GoogleはSEOスターターガイドの旧版で上記のように述べていました。人々があなたの会社や商品、またはウェブサイトやコンテンツについて話題にしていれば、そのクチコミはGoogleにも届きます。人々はメールやインスタントメッセンジャーなど様々な手段でクチコミを広げますが、その手段の中には、ブログやSNSやフォーラムのようにGoogleが認識できる場所もあるからです。

一般の人々の間で広がるクチコミは、認知度を向上させ、指名検索を増やし、さらなるクチコミを発生させる可能性を持っています。広く国内全域でクチコミの対象となるのはあまりにも困難ですが、もっと狭く、特定の業界や特定の地域だけで話題になるだけでも、サイテーションのシグナルはSEOにとってプラスに働きます。

指名検索の発生源として

あなたのブランドがウェブ上で言及されているのを見た別の人が、言及されていたブランド名で指名検索することもあるでしょう。指名検索は強力なランキング要因です。Googleは指名検索をユーザーによる一種の支持投票とみなし、暗黙のリンク(implied link)として扱う特許8を持っています。

この特許の内容が実際のランキングアルゴリズムに組み込まれているかは不明ですが、もし組み込まれていなかったとしても、指名検索は良好なユーザー行動を生み出し、ランキングを押し上げる効果があります。話題が広がり、知名度が上がり、指名検索する人が増えることは、SEOにとって大きなプラス要因です。

サイテーションを獲得する

サイテーションを獲得するためには、会社や店舗やウェブサイト、または社長やコンテンツ著者などが、業界や地域での存在感を高め、多くの人の耳目に触れやすい状況を作っておくことが重要です。またそれ以前に、読みやすく覚えやすいブランド名(会社名や店名や商品名など)も極めて重要です。

サイテーションを獲得するための取り組みとしては、まずは人々にブランド名や個人名を記憶してもらことから始まり、マスメディアやソーシャルメディアで言及されるような話題性のある広報活動が考えられます。具体的には次のようなものをはじめオフページSEOのあらゆる取り組みが有効です。

- 社長個人の業界や地域での社交活動

- オンラインおよびオフラインでの情報発信

- 覚えやすくユニークな(独自の)ブランド名

- オンラインおよびオフラインでの広告宣伝

- 話題性のある製品やサービスの開発

- ユーザー参加型のイベントやキャンペーンの実施

- パブリシティを含む広報活動

- 信頼できる専門家や専門家集団としての名声の構築

これらは一朝一夕に実を結ぶものではなく、しかも挑戦したすべての人が成功するものでもないでしょう。だからこそサイテーションには価値があると言えます。また上記のような取り組みは評判の構築やE-E-A-Tの構築とも共通ですから、検索結果で存在感を示したいなら取り組んでいくほかないものだと筆者は考えます。

まとめ

サイテーションは人工的な介入が極めて困難です。業界の有力なウェブサイトや著名人からの言及を得ることが難しいだけでなく、一般の人々のクチコミへの介入もまた非常に困難です。サイテーションの獲得に向けては、時間をかけて言及に値する存在になることが、結果的には早道になるかもしれません。また、適切な宣伝も不可欠です。

言及の獲得や、評判やE-E-A-Tの構築は、社外の誰かに代わってもらうこともできません。中小企業であれば(理想をいえば中堅以上の企業であっても)社長自身が業界や地域や社会への貢献を通じて自らの存在感を高めていくのが確実性の高い方法です。筆者もできる範囲でコツコツやっていきます。社長や個人の皆さん、共に頑張りましょう。

脚注

- Cloud Natural Language | Google Cloud

︎

︎ - 鈴木謙一 – Google 検索

︎

︎ - 【決定版】E-E-A-T徹底解説。SEO担当者が知っておくべきポイントを簡潔に解説【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ | Web担当者Forum

︎

︎ - How to improve your local ranking on Google – Google Business Profile Help

︎

︎ - Google検索品質評価ガイドライン

︎

︎ - ランキング結果 – Google 検索の仕組み

︎

︎ - Google 公式 SEO スターター ガイド(2023年12月7日版)

︎

︎ - US8682892B1 – Ranking search results – Google Patents

︎

︎